【兰大新闻学子重走西北角】邢余杰和他的西部民俗记忆博物馆

刘美琴/文 杨明/图

“如果我不去收集这些高台县的文物,那么这些藏品背后的文化很有可能会一点点地遗失掉,我想把它们传承下去,把高台县人民的精神传承下去。”回忆起创建博物馆的历程,邢余杰表现得云淡风轻,他眼睛平视着前方,一字一句铿锵有力。

眼前的这个男人体型微微有些发胖,他有着立体的五官和黝黑的皮肤,还有一口夹杂着浓浓地方乡音的普通话。1971年8月份,邢余杰出生在张掖市高台县的新坝镇上坝村,是个地地道道的农民,一家五口人过着平凡普通的生活。而收集民俗藏品的这个爱好,让他的生活多了些波澜和色彩。

邢余杰与西部民俗记忆博物馆的故事,用邢余杰自己的话来说,是“悲喜交加”的。

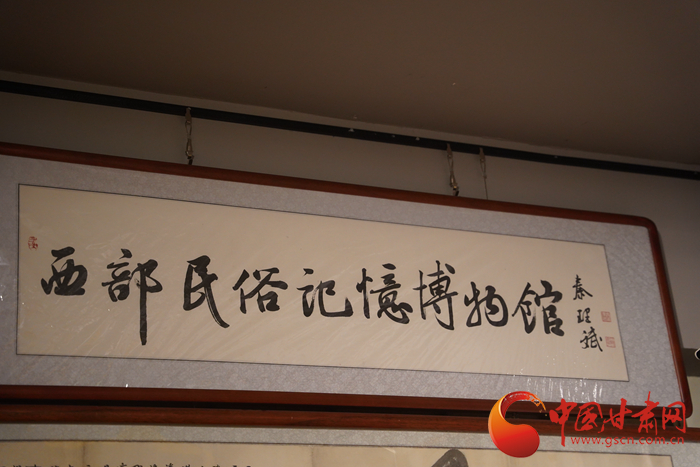

2017年7月份,西部民俗记忆博物馆在高台县融媒体中心一层建成开馆。推门而入,抬眼便是由兰州大学书法研究所所长李恒滨亲笔题写的“西部民俗记忆博物馆”九个毛笔大字。一楼的展房分为三个部分,房屋中间是一个通向地下博物馆的楼梯道,靠东的区间主要陈列着一些字画和客访照片,西区则零散地摆放着一些掉漆的佛像、陶器和鱼缸。

通过狭长的楼梯道来到地下博物馆,光线逐渐转暗,馆内较为凉爽,夏天适合避暑。馆内分为红色记忆、书画、农耕、民俗生活、集邮纸铺和古药铺6个展厅,收纳藏品3000余件。建馆以来,吸引了来自全国的各界人士。从四处收集藏品到建成开馆,看着博物馆一点点地发展,邢余杰满心欢喜:“这么多的文化藏品都被保留了下来,高台县的文化得以保留,这是我所骄傲和高兴的事情。”

然而,这一切并没有想象中的简单。

刑余杰十余岁就有了收集高台文物的爱好,经年累月,藏品数量已上千件。创建民俗博物馆的想法也渐渐在刑余杰的心里萌芽。刑余杰将这一想法与家人透露后,遭到了家人的极力反对。由于博物馆是不盈利的单位,那么博物馆的前期投资与后期运营将给这个并不富裕的家庭增添不小的经济负担。但是,刑余杰态度很坚定,他要把博物馆办起来。他一边四处奔走赚博物馆经营费,一边给家人做思想工作。在他的再三劝导下,家人最后同意了。

“从始至终,这个民俗博物馆全靠我一个人撑着,”刑余杰仰了仰身子,环视着周围的藏品,“如果我不办这个博物馆的话,我会过得更加轻松,但是这一切都值得。”

在被问到是什么让他如此坚定要办博物馆时,他回答道:“我把我的爱好当做事业来干,尽管要经历很多苦难,但我还是要把它坚持下去,为什么要坚持呢?我要给后人留下一笔资产、一笔遗产,并把高台文化传承下去。”

刑余杰走得很坚定,没有悔意,因为一切都值得。

(作者刘美琴为兰州大学新闻与传播学院本科生;指导老师阴雨永为兰州大学新闻与传播学院教师)

相关新闻

- 2021-09-08【兰大新闻学子重走西北角】一丝一线一锦绣,一人一针一韶华

- 2021-09-08【兰大新闻学子重走西北角】昭化古城:悠悠岁月里守望千年

- 2021-09-08【兰大新闻学子重走西北角】蜀山碧水,三台粮仓——绵阳三台县金石镇推进乡村振兴战略纪实

- 2021-09-09【兰大新闻学子重走西北角】七年风雨扶贫路——记“脱贫攻坚四川好人”黄虹秀