邓海建

记者近日获悉,江西与广东已确定今年高校执行新学费标准,内蒙古和海南已召开听证会并通过高校调价方案。2014年,天津、浙江、江苏等十余省份相继调整公办高校学费。时隔两年,或迎来新一轮高校学费涨价。

天要下雨,学费要涨价,都是挡也挡不住的事。意气风发的“双一流”大道上的高校,虽然各有各的活法,但学费上调的理由,基本都是相似的:成本上升,压力增大,不涨价、不成活。

高校学费上涨,看起来并不悖逆程序正义:一是高等教育大众化之后,财政承担比例过高的问题日益突出。比如内蒙古自治区教育厅表示,2012年至2014年,公办本科高校生均教育培养成本,每年约为1.8万元,而学费仅为3000余元,地方财政要承担1.5万余元。二是世易时移,十多年前的学费标准确实也越发显得滞后。比如广东省发改委也作了解释:之前的学费标准制定于2000年,已执行了16年,本次调整是在综合考虑经济发展、财政投入、物价水平、居民承受能力等因素的前提下确定的。此外,早在2007年,国务院就发出“限涨令”,要求5年内各类学校学费、住宿费标准不得高于2006年秋季的相关标准。但到2013年,“扎堆涨价”热潮如约出现。可见,只要高校有涨价的心,只要听证等程序没有明显瑕疵,基本多能“心想事成”。

不过,涨价合情,不代表涨多少、怎么涨都是合理的。比如根据最新的相关通知,广东公办普通高校整体学费标准提高20.2%,其中高职院校学费标准上调16.7%左右;乃至此前一轮高校学费涨价潮中,个别省份个别专业涨幅竟然高达76.67%——如此大比率上调,起码要做好释疑的工作:成本是怎么计算出来的,分摊比例是怎么确定的……毕竟,教育不是市场化的服务,政府、高校、家长都应承担上涨的成本压力。

学费涨价了,高校就要有个“缺钱”的样子。这个“样子”包括两个层面的意思:第一,既然没钱,就要学会“开源”。世界上大多国家的大学经费来源,包括政府拨款、学生学费和社会捐赠等三个主要渠道。数年前,“晨兴基金会”向哈佛大学捐赠3.5亿美元,此事也曾引发社会热议。中国富豪热衷巨额捐赠海外名校的背后,是中国高校接受社会捐赠过少的尴尬现实。把涨学费的功夫花在吸引社会捐助的舞台上,也许比伸手向学生及家长要钱更多赢。第二,眼下的涨价当然都不至于缺了成本核算的前置条件,但,既然不得不涨价,在花钱的时候,恐怕更要有“节流”意识。这些年,大学里修建的各种高价而诡异的奇葩建筑,并不少见;科研经费上的“糊涂账”,最终因各色贪腐丑闻而起底曝光,也是可见一斑。别的不说,学费多收了,起码花钱的姿态要紧一些、节约一些。

今年初,《中国高等教育透明度指数报告(2015)》发布,高校透明度均值为69.47分。部分顶尖高校,排名甚至跌出前五十。于此语境之下,拷问高校学费上涨的透明与公开,也许并不是个小人之心的问题。

兰州重点项目签约仪式

兰州重点项目签约仪式

陇南西和乞巧节的独特魅力

陇南西和乞巧节的独特魅力

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

富豪花1.2亿买下非洲最贵宅邸 获赠保时捷(图)

富豪花1.2亿买下非洲最贵宅邸 获赠保时捷(图)

美媒:日本工地打造卡通风格 路障也要“卡哇伊”

美媒:日本工地打造卡通风格 路障也要“卡哇伊”

《泰山》伦敦首映 小丑女崩开拉链泰山绅士帮忙

《泰山》伦敦首映 小丑女崩开拉链泰山绅士帮忙

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

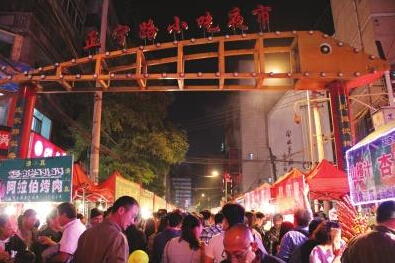

兰州将建18条夜市

兰州将建18条夜市

重新划线设

重新划线设

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

聚焦兰洽会:兰洽会签约项目落地生根 大项目兰州结“硕果”

聚焦兰洽会:兰洽会签约项目落地生根 大项目兰州结“硕果”

我省将举办首届西部创客节

我省将举办首届西部创客节