草原丝绸之路语言文化专家考察手记丨那些沙漠掩盖不了的文化命脉(冯玉雷)

作者:冯玉雷 《丝绸之路》杂志社社长、主编,作家

2016年11月13日,暮色苍茫中到达巴丹吉林镇,直接参观博物馆。

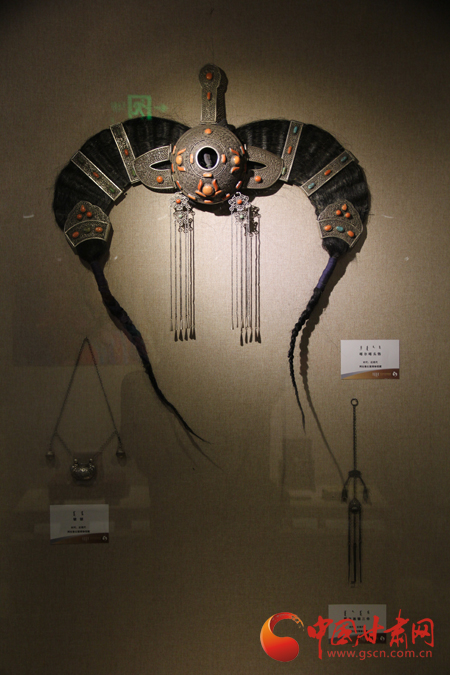

一楼展厅是骆驼文化。展出与骆驼有关的汉代画像砖图片、唐代乐舞俑图片或复制品、银驼造型、岩画中的骆驼、包头《晋义驼栈》文件、信封、邮票、民国纸币、铜水别子(可能是“扁壶”子,民勤人把扁读为“别”,后来省略“壶”,演化成现名)。还有用绳子捆住的“碱垛子”,应该取自碱甸子或碱水湖中,草原人用它熬成食用碱。我的家乡在腾格里沙漠以北,土地上生长着一种耐碱植物“水蓬”,秋天收拢起来可以烧碱。小时候,母亲和面用碱就用它。正宗兰州牛肉面和面也用蓬碱。蓬碱产量远远低于熬“碱垛子”。

这里还展出芦苇、芨芨草、紫槐、沙打旺、老芒麦、红柳、梭梭、盐爪爪碱菜、沙葱、甘草、霸王、白柠条、沙蒿、臭蒿子、花棒等、沙米、苜蓿、沙拐枣、沙冬青、白刺、苦豆子、杨柴等沙生植物的种子。它们以高度凝练的生命方式展示了巴丹吉林的另类绚丽。

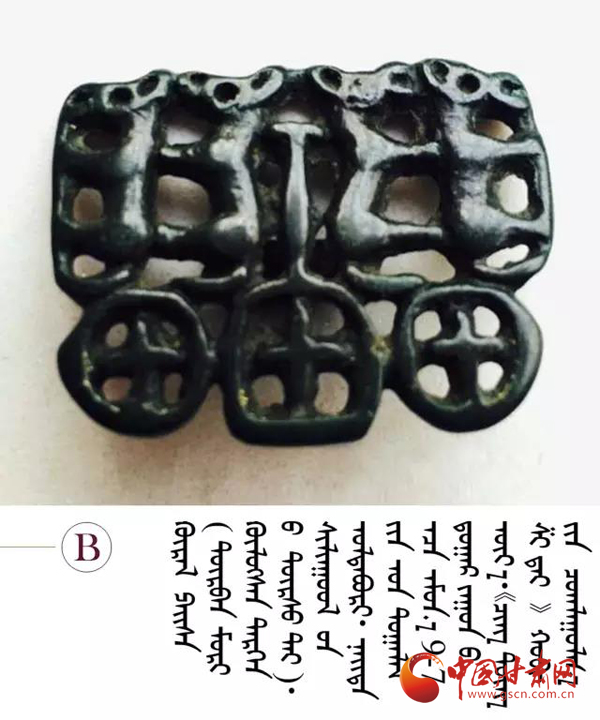

文物展厅里的恐龙化石、木化石等表明白垩纪时巴丹吉林并不像现在这样干燥。大量遗迹表明,早在6000年前就有人类在这片土地上频繁活动。巴丹吉林沙漠深处已发现50余处史前文化遗址,其中保存比较完整的细石器加工遗址就有3处。用各色玛瑙制作成的石叶、石核简直是古朴优美的工艺品!一块较大的类似玉璧状、带孔石磨盘与前些年农村加工粮食的磨盘类似。一方石印中的图案似为什么巫术符号,可能与萨满有关。用当地岩石加工磨制的石刀、刮削器、石斧、石磨棒、石磨盘告诉我们,巴丹吉林沙漠底下或许掩埋着不少史前绿洲。它们传递出游牧文化和农耕文化在这里交融的古老历史。当然,为了抢夺资源而进行的战争在任何一个史前部落都存在,即便石镞由玛瑙制成,也无法消解激烈战争的血腥。夹砂尖底红陶罐粗糙,有烟火熏烤过的痕迹,与通常所见尖底瓶不同。但其尖底部分放置进支架里,犹如锅底坐进锅灶。这让人产生联想:沙漠边缘的古人类发明尖底瓶是否插进流沙中盛水或烧水?

还有一些彩陶、陶盆、灰陶盆、灰陶罐,粗糙不堪,远不如青铜刀、马具耐看。而图片中的塔林拜兴障址、暮呼日沟塞墙、龙首山汉代“界壕”提供了新的信息。范荣南、景学义、张震洲合著《草原文明的见证》中有记录。目前,阿拉善右旗查明并收录入档的不可移动文物点467处,其中烽火台126处,界壕9处,古寺庙及古寺庙遗址18处,城障9处,新石器加工遗址3处,驿站8处,其它古文化遗址124处,另外还有石窟寺及石刻、古墓葬等。

博物馆馆长范荣南近期还在跑田野,得知我们来,风尘仆仆赶回。我既表达对不能考察这些文物点的遗憾,又建议他们能够将珍贵田野经历记录下来。他心脏不好,加之长年累月在外奔波,面色焦黑。范馆长赞同我的想法,但沉重地沉默着,沉默不语。

龙首山和雅布赖山是阿右旗两大主要山脉,地势险要,自古就是边塞重地,分布着秦汉以来烽火台150座,界壕、塞墙百余公里,城障、关隘10余处。这些烽火台置高山险处或峰回路转之地,西起合黎山自西向东横贯龙首山脉,再从雅布赖镇起纵穿雅布赖山脉北上,由塔木素格布拉格回转西进,跨过浩瀚大漠,直接居延塞。几小时前,我们在龙首山与雅布赖山之间空阔寂寥的古原中朝着太阳沉落方向驰骋时,但见一轮红日闪耀着亘古不变的灿烂光芒,雄伟壮丽,缓缓降落在龙首山后。短暂沉寂之后,大地迅速黑暗,将古代遗址与纷繁往事不动声色地抹去了。

相关新闻

- 2017-06-02草原丝绸之路语言文化专家考察手记丨羊皮筏子载骆驼(图)

- 2017-06-02草原丝绸之路语言文化专家考察手记丨居延到底有多大?

- 2017-06-02【专题】醉美巴丹吉林:草原丝绸之路语言文化调查活动

- 2017-06-02草原丝绸之路语言文化专家考察手记丨锦绣阿拉善

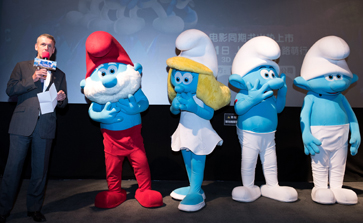

《蓝精灵:寻找神秘村》首周末同档期票房冠军

《蓝精灵:寻找神秘村》首周末同档期票房冠军 《耳畔中国》完美收官 龚爽“声动九霄”摘桂冠

《耳畔中国》完美收官 龚爽“声动九霄”摘桂冠