作者:梁卫忠

过二十分钟的车程,就到了官磨滩。这个位于兴隆山西南侧的小景区,因“陇右名山”兴隆山的名号而为人们所熟知。慕名而来兴隆山的游客,多要来这里参观游览一番,有些还会在仿建的农家小院里住上一宿。

之于游人若织的兴隆山,这里显出几分难得的安静。天空疏朗有致,白云悠闲自在,青翠的松柏从峡谷底部向两旁矮山逐渐弥漫,阴山里一派郁郁葱葱,阳山越到山顶就越发疏淡,逐渐过度成低矮的灌木,再到青草,小山如同一块碧玉,自然形成的渐变更加增添了它的层次感。

谷底有条小河,河水是从马衔山流淌下来的,山上终年不化的积雪,为这条河定制了独特的温度,在七月的盛夏依旧保持着它冰清玉洁的身姿,沁心的清凉。河水不大,流淌得悠闲自在,清澈无瑕,河里的泥鳅只能躲在花花绿绿的石缝间,或者黏住一根水草不放。胆大的蝌蚪在浅滩里成群结队,欢悦的样子肆无忌惮,它们完全把自己当作了这条河的主人。超常的发育速度会让它们在两三个月后疯长成一个个成熟的青蛙,从而在整条峡谷都赫赫有名,到时候,聒噪的蛙鸣准会在傍晚的夕阳中响彻丛林。

天空不高,青山弥漫的水汽似乎能直接蓝天,氤氲的气味夹杂着草木的清香,泥土的淡腥味儿足以证明这片土地的肥沃。附近很多酷爱养花的人都知道,用官磨滩的土养花,不用再施任何肥料,花木定能生长得很旺盛,而且可以防虫防病。其实,早在600多年前的明朝,这里就曾因水草丰茂而成为肃王的牧马之地。肃王朱楧在以官磨滩为代表的榆中湿地牧养出大批膘肥体壮的战马,再从中挑选出最优等的马匹,进贡给朝廷。传说,当年的刘伯温最喜欢这里的马,在他被朱元璋命为钦差大臣巡视西北地区时,就曾亲自来官磨滩一带,专程视察了肃王的养马基地。

清朝时期,官磨滩因特殊的地理位置,而成为当地县衙修建磨坊的最佳选址,在当时被称为官磨,官磨滩的得名,也正是因此而来。据说在二十世纪六七十年代,仍然还留存有清代规模盛大的水磨遗址,可惜终因岁月风蚀,乏人维护而剥落损毁,如今,聪明的商家又在原址上修建了仿制水磨,供人参观游览,只可惜规模和工艺远不如旧时,而因其改变了本身的用途,自然也就少了很多烟火的气息。

也正因官磨滩的这条流水,才形成了“榆中八景”之一的峡河绕流。清代榆中知县曾凤翔有诗云:

山城地僻接仙源,高峡悬流绕郭奔。沙鸟夕阳芳草岸,人家烟雨绿杨村。偶疏碧涧穿花径,时引寒流到石门。更爱暮春童冠在,好将风俗寄潺流。

“仙源”二字,当是写河流源头的马衔山,清代,马衔山也有“薄寒山”、“马仙山”之称,山上云雾缭绕,常年积雪,犹如仙境。最喜爱这句“人家烟雨绿杨村”,诗人应该是在写金县城边的农家小院,可惜如今那里都已开发成了商品房,而位于官磨滩以南的杜家庄,倒是可当此情此景,烟雨缥缈之时,杜家庄显得尤为安静,山雀在绿杨树间啾鸣,村庄掩映在大片绿意之中,那绿意经轻雾过滤,更显其青翠,潮湿的气息浸染着屋角、房檐、土墙,农家小院的色彩也就陡然明亮了起来。傍晚时分,炊烟从斜织的烟雨中升腾而起,空气中湿润的分子,就带上了柴草燃烧的味道,那些味道惹得家畜们个个欢叫,村庄在一刹那间热闹了起来。我始终认为,无论何时,炊烟都如同一个村庄的图腾,有了炊烟的村庄,才显出几分生机,才令人更加向往。

如果时光能够倒流,我们回到清代,傍着绕流的“峡河”,在一个湿漉漉的天气里,逶迤于官磨滩的松林之间,听着老水磨奏出的小曲,讲述一段古旧的光阴,那该是多么惬意的事情。

相传,清代乾隆年间,冰雹时常侵袭官磨滩所在的榆中南山一带。这日,正值秋收时节,县令曾凤翔前去官磨滩视察,突然间天空乌云滚滚,雷声大作,霎时,鸡蛋大的冰雹从天而降,眼见得农民辛苦一年的收成就要被毁于一旦,曾凤翔不禁勃然大怒,抄起磨坊里晾晒粮食的一把铁锹,竭力向空中扔去,没想到一介书生的曾凤翔,扔上去的这把铁锹却迟迟不肯落地,半晌,又是一个惊雷,铁锹被劈为两半落于院中,奇怪的是,冰雹也顷刻停住,变成了绵密的细雨……后来,曾凤翔的这一做法在当地广为流传,每遇冰雹,大家就将铁锹、菜刀等铁质器具用力摔向院里,以惊动雷神,祈求风调雨顺……

想必,曾县令定是个情系民生的好官。于今日,我们在官磨滩里重温他的诗句,没有吱吱呀呀磨着面的水磨,也没有紧锣密鼓的雷声,那种油然而生的才情和满怀的温暖,便足以令人敬佩。

省党政军“八一”军事日活动

省党政军“八一”军事日活动

摄影大赛蒲松山参赛作品赏析

摄影大赛蒲松山参赛作品赏析

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

1美元在世界各国可以买到啥?

1美元在世界各国可以买到啥?

英国大丹犬后腿直立超2米 或为世界最高狗(高清组图)

英国大丹犬后腿直立超2米 或为世界最高狗(高清组图)

一周美图

一周美图

关晓彤街拍玩转夏天色彩 亦童真亦优雅

关晓彤街拍玩转夏天色彩 亦童真亦优雅

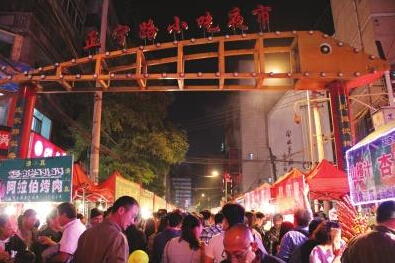

兰州将建18条夜市

兰州将建18条夜市

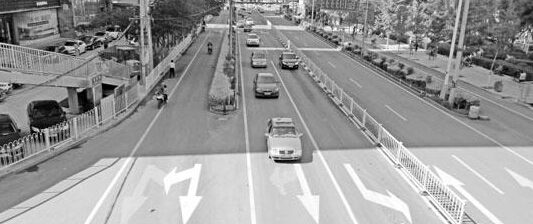

重新划线设

重新划线设

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

关注环湖赛:环湖军团37℃高温中征战银川绕圈赛

关注环湖赛:环湖军团37℃高温中征战银川绕圈赛

时政要闻 省政府与国家电网公司签署农网改造合作协议

时政要闻 省政府与国家电网公司签署农网改造合作协议