原标题:产业致富记

黑河扶贫记(三) 产业致富记

再穷的黑河人,也有过致富的梦想。

1987年,每个村都在川里选了几百亩好地栽上了苹果树。但由于川地湿度大,种出的苹果果锈大、糖度低,最终以失败告终。

1990年,当上太平乡朱家沟村村支书的杨志科不相信黑河川的土地只能生长贫穷。

想着川地灌溉方便,种菜应该没问题。杨志科开始带着乡亲们学着种瓜、务菜。

但由于是露地种植,加上出行不便,他们种的菜往往赶不上好时间,只能贱卖。

若是碰到暴雨、冰雹等自然灾害,只能是一年白忙活。

几年下来,群众种菜的积极性也没了,没人想着靠种菜能发家致富。

进入新世纪,杨志科又带头推广全膜玉米,但由于劳动强度大、群众思想保守,最终也没形成气候。

到2006年杨志科退休时,村里的群众依然没有摆脱贫困,这成了他心里最深的一道“疤”。

几十年来,黑河川的群众追逐致富的脚步始终没有停止过。但苦于基础条件太差、没有规模化的致富产业,他们一直在贫困线下挣扎徘徊。

2014年建档立卡时,黑梁河流域贫困片带是泾川县贫困面最大、贫困程度最深的区域,贫困面达66.47%,涉及太平、高平、窑店3个乡镇27个村,贫困人口1.65万人。

真正拔掉“穷根”,过上富裕的生活。对于生活在这里的人来说,绝大多数人做梦都没有想过。

2015年,随着精准扶贫工作的实施,黑梁河流域成了泾川县扶贫攻坚的主战场。

把群众增收作为精准扶贫的首位支撑,按照“塬区果畜、川区菜畜、山地杂果”的思路,多元化培育富民产业,多渠道增加农民收入,用产业“拔穷根”,这是泾川县在精准扶贫精准脱贫工作中持续发力的重要举措。

除了基础设施的翻天巨变,朱家沟村不到2个月时间,建起了50座钢架大棚,新修了24座暖棚牛舍。

一夜之间,黑河川变天了。对盼了一辈子的杨志科来说,终于圆梦了。

立春过后,71岁的杨志科第一个站出来,一下承包了4座棚,全部种上了时令瓜菜。

在精准扶贫搭建的舞台上,新时代的农民也有了自己的果敢风采。

从北面的任家湾山俯览黑河川地,反射着粼粼日光的蔬菜大棚环绕着新村,和错落有致的小康屋相映成趣,成了黑河川最美的一道风景。

黑河上游的七千关村、荒场村发展起了“富贵产业”。群众把1536亩川地流转给平凉华信益生生物科技有限公司种上了油用牡丹。

收入怎么样?李忠林算了这样一笔对比账:他家7口人,前年种了7亩小麦,除过成本收入不到500元;2.2亩玉米收入了1000元,人均种粮收入只有200多元。

去年他把9.2亩川地以每亩580元的价格流转出去后,一分钱的本不摊,光流转费收入了5336元,解放出来的劳动力既可以外出务工,也可以到自家地里干活,一天还能有80元的收入,而且自己地里原来的各种惠农补贴仍然继续享受,这些地一年收入下来近1万元!

土地一“转”,身价倍增。思路一转,黑河川区从穷窝窝变成金窝窝。

天还是那个天,川还是那个川,人,却不再是原来的人了!

记者 罗保虎

斑马线上不让行人 11名司机吃罚单

斑马线上不让行人 11名司机吃罚单

城关交警大队集中整治黑摩的

城关交警大队集中整治黑摩的

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

全程皆风景:最美列车可观花朵轻摆烟火绚烂(图)

全程皆风景:最美列车可观花朵轻摆烟火绚烂(图)

南非疣猪妈妈勇斗花豹保护幼崽(高清组图)

南非疣猪妈妈勇斗花豹保护幼崽(高清组图)

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

美名校曝流氓教授

美名校曝流氓教授

男孩头卡进防盗窗

男孩头卡进防盗窗

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

金昌:严把产供销关口 从根源治理“白色污染”

金昌:严把产供销关口 从根源治理“白色污染”

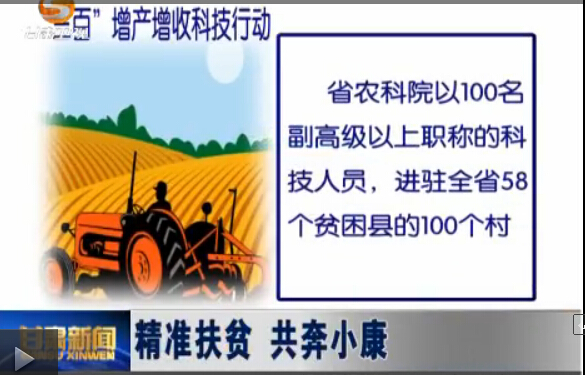

“三百”增产增收 科技助力脱贫

“三百”增产增收 科技助力脱贫