原标题:上海老师 支边兰州60年的无悔记忆

讲述人:周云飞1956年上海支援甘肃教师

2016年3月初来兰60周年合影

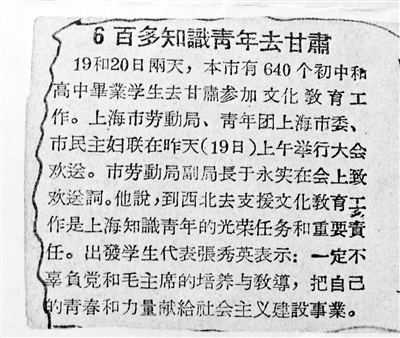

1956年上海《劳动报》的报道

讲述人的结婚照

头发花白,步履蹒跚,见面却有说不完的话,兰州话、上海话、普通话交替使用,讲支边,谈同学,聊上海……上海老师,一个曾经深深刻在陇原大地上的名词,如今已渐行渐远。

3月初,小西湖公园附近,十余位上海老师,打开尘封了60年的岁月记忆。“上海老师”专指“上海支边甘肃的老师”。这是一个特殊的名词,也是镌刻在许多人童年中最为亲切的记忆。

新中国成立后,兰州与北京、杭州、柳州一并被列入国家进行重点建设的四座城市之一,在国家“建设大西北”的号召下,兰州炼油化工厂、兰州化学工业公司、兰州石油机器厂及西固热力发电厂等国家“一五”期间的骨干项目开始投入建设。到1958年兰州城市人口已经达到70.8万人。10年间,兰州人口增加了数十万人,他们中绝大部分是为支援大西北而来的移民。

为改变甘肃教育落后的面貌,1955年冬天,甘肃派人在上海招收知识青年,支援大西北,支援祖国边疆地区的文化教育事业。当时,有640名上海的初高中毕业生来到甘肃。他们在甘肃上完师范后,就分配到了各个中小学。这批老师的到来,给陇原教育带来了一股新风,人们将他们称为:“上海老师。”

今天,就让我们聆听上海老师的故事。

原本去临夏,谁知却忽然改在了兰州

1956年,我虽然初中毕业了,可还参加了街道上的读书夜校,继续学习文化课。甘肃招人从事文化教育工作的消息,就是从街道办知道的,自然报纸上也刊登了消息。那是个激情飞扬的岁月,到边疆去,到祖国最需要的地方去,到最艰苦的地方去,是我们那一代人的理想。

没有太多的犹豫,也不怎么思考,响应国家号召,我就毫不犹豫地报名了。

报名后,通过各种渠道,打听甘肃的情形。

说实话,我们对甘肃非常陌生。兰州在甘肃,甘肃在哪?不知道!仅仅知道,那是个非常遥远的地方,风沙漫天、缺水、荒凉。自然,我们也做好了吃苦的准备。

我们这一批支援甘肃的青年学生人数达640人。1956年2月20日的上海《劳动报》还专门发了消息说:19日和20日两天,本市有640名初中和高中毕业生,去甘肃参加文化教育工作,学生代表张秀英(即张肃培)表示,一定不辜负党和毛主席的培养教导,把自己的青春和力量,献给社会主义建设事业。

等我们出发时就是3月12日了。至今,我们虽已八旬,但每年3月12日前后,还是要相聚在一起,聊聊往事。

出发那天,人们在火车站敲锣打鼓欢送我们。我们年龄大的不到20岁,小的17岁,可我们也做了准备,有人带了防风沙的眼镜,有人准备了纱巾等等。

专列一路向西北而来,走了整整四天四夜。进入天水后就有同学陆续下车了。到兰州后,我们下了火车。原计划,我们这个班要去临夏,行李都被拉走了。谁知,临时将我们留在了兰州。我们的命运也随之发生了变化。

出了兰州火车站,路上是厚厚的浮土,能把人脚踝湮没。盘旋路一带,兰州饭店最显眼,其余大部分都是农田。我们在盘旋路附近的星光旅社住了下来。旅社是平房,这比我们想的好一些,原以为会住窑洞呢!

后来,我们才明白真正的考验才刚刚开始。

旅社的窗户是纸糊的格子,极像上海的一种游戏,同学们就将窗格子捅开,看看有什么,自然什么都没有。在旅社住了几天,拉到临夏的行李送回来了,也就开学了。

学校在今天兰大附中一带,当时叫兰州三中,给我们设立的速成师范就设在那里。我们班有50多人,主要面向七里河区和东岗区培训师资。兰州市内还有一个班,设在女子师范(今兰州三中位置),是为城关区培养的,张肃培就在这个班,在三中接受了半年的师资培训。学校从西北师院请来老师给我们上课,开了十几门课程,从语文数学到教育心理学都有。

在三中我们受到了很好的照顾,生活上无所忧虑。我们睡木板床,还专门给我们做大米饭。校长贾芸是一位慈祥、宽容的校长,即便是十分淘气的学生,也能包容。时至今日,我们对她仍然肃然起敬。她是校长,更是慈母。三中的学习是我们走向教育生涯的起步。

时间很紧,我们要在秋季开学时分到各个学校。那个暑假没有放假,一直上课到8月底,才将我们分配。在七里河区委文教科,我们迎来人生的第二次选择。全班五十多人,分为两拨,一拨在东岗区,一拨在七里河区。就这样我们到了七里河区的各个小学,有去兰通厂等厂矿学校的,也有去城区安西路小学的。一所学校多则七八人,少则三四人。我被分到了新建的五星坪小学。相对而言,山上条件就差一点。

到学校,真正的考验才开始!

学校教儿子,夜校教父亲,重重生活难关考验着我们

我们一到学校,就引来学生家长们的围观。学生家长早就听说,要来上海老师,可他们都没见过,赶来看看。

五星坪小学虽是一所新建的学校,但缺水,操场上一跑起来尘土飞扬,鼻孔中都是黑黑的,天气干燥时,脚后跟总是开裂。条件虽然很苦,可毕竟有了单位,且有同学相伴,再加之年轻,我们还是很开心的。白天上课,晚上扫盲,生活很充实。

在教学中,与学生语言交流充满童趣。小朋友告状时,用兰州方言:“老师我跟那斥哈了!”“老师,那们打糊积仗着呢,你赶紧看卡!”在方言上,学生是我们的老师,是我们的翻译!慢慢地我们也能听懂兰州话,融入了兰州!

学生的年纪普遍偏大。一些学生,不但岁数比我们大,还结婚生子了,抱着小孩来上课。学校给予我们足够的关爱,不仅放手让我们锻炼,还保护我们。有的班学生调皮,上课时,老校长们就搬个凳子,坐在教室的最后面,为我们压阵。

那时,全国上下都在轰轰烈烈地扫盲,我们自然要参加。白天在学校上课,晚上就到附近的村子街道,或者学校内给成年人上文化课。可以说,我们学校教儿子,夜校教父亲。

我和老伴陈刚相识在三中,相恋在五星坪小学。生活的磨练从1958年结婚后才真正开始。吃水依旧是大问题,小毛驴驮来的水不是想买就能买到,而是得等,水还要用明矾沉淀。面条不会做,馒头不会蒸,最不习惯的就是院落里的旱厕。

冬天要生炉子,这也是个难关。在上海用的小蜂窝煤炉,而兰州却是土炉子。刚开始不会用,将柴火塞满了灶膛,结果浓烟滚滚,附近一个大婶就过来帮忙。一些学生教我们生炉子。

我在家中年龄最小,身体单薄,几乎十指不沾阳春水。在艰难的磨练中,我学会了一切。在一次次的磨砺中,我们成长起来了,也渐渐地喜欢上了这个城市。

六十年,风雨无悔,上海老师,我们不变的称呼

尽管条件很艰苦,但我们从来没有退缩过。开弓没有回头箭,当地人能坚持下去,我们就能坚持。我总结“那时的我们”——简单、纯真、一个心眼。条件虽差,我们没有丝毫的怨言。

我们将上海的教学方式带到了兰州,开展了学校的课外活动,给学生普及普通话,逐渐成长为各个学校的教学主力,基本都奋战在教育教学第一线。以前,兰州学生念书,如同念经一般,显然是私塾延续下来的模式。我们到了,逐渐改变了他们的念书方式,向朗诵转变。

上海的家人给我们非常大的帮助。在物资匮乏的年代里,我母亲不仅接回了我的两个孩子,还不断给我们寄来全国粮票、挂面、大米、富强粉。并且,月月邮寄一箱罐头。每每想到一个小脚老太太抱着一个小孩再牵着一个孩子,一路小跑去抢罐头,只因早到的可以多买一个,我便觉得愧对一名伟大的母亲。

学校周围的乡亲们对我们非常好。走在大街上,乡亲们一眼就认出我们,他们尽力帮助我们。叫不出我们的名字,就用“上海老师”来称呼,这是对我们的最大褒奖。我在同院的高妈家中学会了做面条、蒸馒头。他们老两口帮我先后带了两个孩子,视我们为儿女,我们也当他们为长辈。

我们有人带了5个大循环班,这差不多就是30年。有的学生家里两三代人都是我们上海老师教出来的。可以这样说,兰州的基础教育大发展,有我们的巨大付出。

在我37年的教学生涯中,我与学生结下了深厚的情谊。每逢节假日一些学生都会打电话致意,有学生每年春节来家拜访,只因记得我曾经送她了一支新铅笔,有的同学情至深处时会叫我“妈妈”,有的同学告诉我,当她人生遇到绝望时,想起了我当年给他们讲过徐新生的故事,而后鼓起了生活的勇气。

60年风雨无悔,健在的同学还有:张新才、方琳、陈玲娣、周云飞、包允珍、周俟瑾、张望生、翁斯文、吴纯正……如今,我们早已视兰州为故乡,喜欢上了兰州牛肉面,60年岁月兑现了我们的承诺:扎根西北,无怨无悔!

首席记者 王文元(资料图片由记者翻拍)

甘肃“双联”精准扶贫主题晚会

甘肃“双联”精准扶贫主题晚会

爱心企业免费为40多位老人理发

爱心企业免费为40多位老人理发

![人大代表隋熙明:农民富不富,关键在城市[组图]](http://www.gscn.com.cn/pic/0/10/97/94/10979429_800350.jpg)

![陕西人大代表王曼利:建议公交司机提前退休[组图]](http://www.gscn.com.cn/pic/0/10/97/94/10979437_476701.jpg)

甘肃康乐县如此贫困的一家人

甘肃康乐县如此贫困的一家人

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

盘点那些曾经感动中国的军人

盘点那些曾经感动中国的军人

绮丽光影点亮日本古都奈良之夜 梦幻唯美(组图)

绮丽光影点亮日本古都奈良之夜 梦幻唯美(组图)

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

女与继母争房产

女与继母争房产

房车营地

房车营地

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

两会视点 安全屏障 绿色共享

两会视点 安全屏障 绿色共享

李建华:坚持从严治党总方向 提高机关党建工作水平

李建华:坚持从严治党总方向 提高机关党建工作水平