原标题:西固区解放初期的建党工作

建厂初期的西固热电厂

上世纪五十年代前期,西固区委及各级党组织在带领全区人民进行社会主义革命和建设的同时,重视和加强党的自身建设,有力地发挥了核心领导和战斗堡垒作用,各条战线的广大党员在不同时期的中心工作中,发挥了骨干和模范带头作用,推动和保证了西固区社会主义革命和建设事业的发展。

中共在西固区的建立与发展

民主革命时期,中共兰州特别支部曾在1927年发动和组织西固城贫苦农民,建立过皋兰县西固城区农民协会。此后直至解放再没发现建立和组织过别的革命组织及活动。

解放后至1956年社会主义改造基本完成这一时期,西固区党的建设大体经历了三个阶段:即从1949年8月兰州解放开始,到1953年,党组织在领导农民建立人民政权、减租反霸、抗美援朝、镇压反革命、土地改革等一系列政治运动中,发现、培养和考察积极分子,并从中个别发展了几名党员;从1954年开始到1955年冬季,党在领导农民走互助合作道路和迎接工业化建设高潮即将到来之时,为了适应工业、农业、商业、服务业及文化教育事业发展的需要,在建立基层党组织和发展党员上,都有较大的进展;1956年,党对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成,大规模的工业建设全面展开,因此,党的建设也随之全面发展。

兰州一解放,中共皋兰县委、县政府即派胡乃耀、亢天华同志组建中共皋兰县西固区委和区公署,并开展工作。当时中共正式党员仅胡乃耀同志一个人(区长亢天华当时系后补党员),到1950年上半年,区委、区公署工作人员才陆续配备19人,在调入干部中有中共党员7名。

1950年至1952年,西固区遵照中共中央指示精神,结合当时先后开展的减租反霸、镇压反革命、抗美援朝、土地改革等政治运动,在斗争中对积极分子进行培养考察和政治审查,从中个别发展了3名党员(均系乡政权和农会骨干)。到1952年底,全区仅一个党支部,共有党员23名。其中机关7名,农村16名,正式党员12名。

1953年3月,兰州市西固区建立后,为了加强党的基层建设工作,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,中共西固区委于同年3月决定,撤销原有的一个党支部,分别建立机关党支部和西固城(包括一、二乡)、钟家河(包括三、四、五乡)两个农村联合党支部。与此同时,区委还决定在一、二、四、六几个乡设立党务干部,负责党的组织建设工作,为在各乡成立党支部作准备。

同年9月至10月,中央召开第二次组织工作会议,会议确定党的组织工作任务。鉴于形势的要求,西固区委主要抓了现有党团员的思想教育和巩固工作,并在基础较好的一乡和五乡、二乡和七乡先后分两期举办党课教育。根据党员标准八项条件,从中发展5名优秀分子入了党。在普遍进行思想教育的基础上,根据上级党委指示和选拔积极分子条件,各乡提出积极分子共121名(其中团员36名,妇联15名,农会23名,民兵组织14名,乡政权23名,互助组4名,供销社6名),从中列为培养发展对象的34名。

1954年在全区学习、宣传、贯彻党在过渡时期总路线的前提下,以继续抓好农业生产和开展农业互助合作为主的同时,开展其他工作。同年1月,西固区第一个农业生产合作社成立,2月国家正式批准把兰炼、兰化等几个大厂建在西固的方案。不久建立了西固砖瓦厂,为西固即将开始的大工业建设提供建筑材料,也为西固填补了历史上没有工业的空白;同时,区委、区政府还配合有关单位为修建城市道路进行了征用土地的工作。

1954年下半年,各乡建立了党支部,与此同时,兰炼、兰化、电厂、水厂等筹建处还陆续派工作组进驻各乡,并将党的组织关系转至有关乡党支部,工作组党员组长还参与支部的领导工作。“一化三改”迅速发展的新形势、新任务为党的建设提出了更高更紧迫的要求。

1954年初,区委制定了建党计划,根据中央“逐步发展,逐步巩固”的原则,在巩固提高原有党员的基础上,开展建党工作,以适应各项事业发展的需要。1954年共发展党员38名,其中区、乡干部3名,农村党员35名,连同原有及调入人员转来的,年底党员总数为90名,建立起党的基层支部12个;其中机关支部2个,机关党员20名,财贸系统党员8名,文教卫生系统党员2名,其他党员4名。农村支部9个(含西固乡常青社、杏新社2个支部),党员53名;工交支部1个,党员3名。

1955年,国家设在西固的现代化工业项目基地建设开始,区委召开了全区第一次党员大会,确定了全区的中心任务。这一年的建党工作,虽然在工交财贸、机关发展了一定数量的党员,但重点仍然在农村。全年发展党员共78名,除迁建移民转走的一部分党员外,年底共有党员144名。

1956年年初,西固区社会主义改造基本完成,个体经济已转向集体经济,大规模的现代化工业建设已经开始,西固从一个纯农业区转变为新兴的工业区。为迎接这一新形势,区委于同年4月召开了第二次全区党员大会。由于区委和各级党组织的重视,1956年发展党员432名,其中农村328名(全部是农业社和基层干部),机关48名,工业45名,学校11名。这些新发展的党员都是各条战线涌现出的优秀分子,其中团员138名,先进工作者和劳动模范104名。共建立党总支4个,支部29个(含总支下属分支部)共有党员805名。

建立基层党组织和发展党员

坚持“积极慎重”的建党方针,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。上世纪五十年代前期,西固区在建党工作上始终贯穿着如下几个特点,就是“一个坚持、防止两种倾向、注意三个结合”的“一二三”建党原则。

一个坚持,即坚持贯彻中央“积极慎重”的建党方针。西固地区自1950年初建立乡政权和农会起,到1953年胜利完成土地改革(复查),在历次政治运动中主要抓了培养和考察积极分子,每年有重点地个别发展几名候补党员。这是由于解放不久,人们对党的基本知识缺乏了解,而另一方面党组织对积极分子也需要一个培养、教育、考察的过程,因此发展缓慢。直到1953年初,全区只有一个党支部,各乡还未建立起党的基层组织。

1954年,根据当时政治形势发展的需要和前几年工作的基础,区委制定了建党计划,并提出:“必须领导重视,全党动手,遵照中央‘积极慎重’的建党方针,大力做好发展新党员的工作。”同时强调这是做好党的建设的关键所在,并在此后几年的建党工作中始终遵循了这一方针。

防止和克服两种倾向,即:防止慎重有余而积极不足或“中心工作忙,建党顾不上”的倾向和平时不注意培养、考察,一旦上级督促、检查,则追求数量,突击发展而忽略质量和不坚持党员标准的倾向发生。

1954年首次提出大力开展建党工作后,上半年还未引起基层党支部的足够重视,基本没动。针对这种情况,区委提出加强建党工作的新要求,并给各乡配备了建党工作力量,又给下乡工作组的党员干部布置了建党任务,并强调全党动员,搞好建党工作。从此,建党工作就迅速展开了。

另一种情况是,到1956年,随着党对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成以及工业建设全面展开,发展新党员的比例和基数越来越大,并且从过去注重农村转向农、工、商、文教、卫生等各行各业全面发展。这时,为了防止有些基层党组织因建党任务大,平时工作不深不细,在发展新党员上走捷径,搞突击而不坚持党员标准忽视党员质量的倾向,区委又强调指出:在建党工作中,“必须坚持‘积极慎重’的建党方针,坚持党员标准,坚持搞好政审工作。”同时为了严格把关,对发展的每一个党员,区委委派组织员谈话,并提出意见,然后报区委审批。

注意三个结合。组织建设与思想建设结合。自1954年初计划地开展建党工作以来,始终坚持在开展组织建设的同时,必须把思想建设放在首位。

整党建党与中心工作结合起来。其一,凡发展的党员对象,必须是在各项工作和斗争中经过考验表现突出者;其二,建党工作要促进和保证中心工作的完成。区委在以后的各项工作中,特别在组织互助组、初级社、高级社的农业合作化运动中,始终注意抓了党员的模范带头作用。例如1954年冬,范坪乡建立解放社时,杨占川(党员)因其父不愿入社,他曾先后做思想动员工作四次,终于打通了老人的思想,入了社。

整党建党与整社和生产紧密结合起来。1956年是党对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成的第一年。为了巩固这一伟大胜利成果,全区开展了三次整社,并于1956年冬季结合第三次整社,在农村开展了整党。这一工作是紧密围绕冬季生产而进行的。区委要求:在安排整社生产的同时安排整党、建党工作,在汇报、整社生产的同时,汇报整党建党工作。因此,各乡都要把三项工作与生产紧密地结合起来。根据区委的这一指示,各乡党支部与工作组对整社、整党与冬季生产作了统一安排。例如三乡(桃园)安排:每周白天搞生产(送肥、铺压砂田),晚上一、二学文化,三、五整党,四、六整社。另外,在整社时,对党员干部的问题先暴露、先检查,开展批评与自我批评,然后再帮助解决其他基层干部中的思想认识和其它问题。

(本文资料由西固区委党史办提供作者:倪培贤)

这些图简直太美了

这些图简直太美了

甘肃发展全域旅游正当其时

甘肃发展全域旅游正当其时

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

它们诞生在地球英国风靡电视节目揭示动物之美

它们诞生在地球英国风靡电视节目揭示动物之美

【盘点】2016年各项诺贝尔奖花落谁家?

【盘点】2016年各项诺贝尔奖花落谁家?

张涵予“女儿”写真曝光 可爱百变惹人爱

张涵予“女儿”写真曝光 可爱百变惹人爱

韩彩雅最新杂志写真曝光 展成熟性感迷人魅力

韩彩雅最新杂志写真曝光 展成熟性感迷人魅力

世界最轻婴儿诞生

世界最轻婴儿诞生

三星遭多国封杀

三星遭多国封杀

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

新华社刊发文章反映我省临夏各民族团结奋斗推动经济社会繁荣发展

新华社刊发文章反映我省临夏各民族团结奋斗推动经济社会繁荣发展

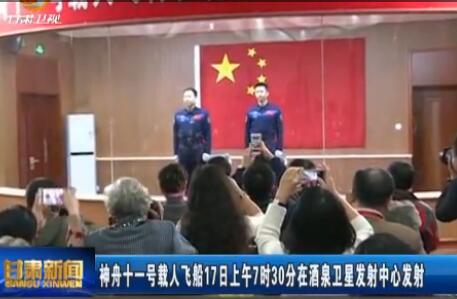

神舟十一号载人飞船17日上午7时30分在酒泉卫星发射中心发射

神舟十一号载人飞船17日上午7时30分在酒泉卫星发射中心发射