李敬泽:走到广大读者和朋友中去

在这次活动的间隙,记者采访了几位知名作家。李敬泽说,中国作协举办全民公益大讲堂,“文学照亮生活”这个主题,其实就是一份珍贵的初心和美好的愿望。有时,我们谈到文学、文化,总是先想到北上广这样的大城市和文化中心,但是我们常常忽视了在中国广袤的土地上,每个地方都有自己丰富的文化,像庆阳这个地方就有它独特的文化元素,也有广大的文学爱好者和创作者。我们希望通过“大讲堂”这样的形式,让作家能够真正地走到广大读者和朋友中去,能够和他们面对面有一个对话和交流的机会。这既是作协的责任,同时也是每一个文化人,每一个作家、学者应做的事。我们把自己对文学的理解和思考讲出来和大家交流,而在整个过程中,我们也同样从大家这里得到启发和激励。

谈起个人的创作体会,李敬泽说,写作有两重性,一方面它是孤独的“劳作”,一个人孤灯清影静心创作,无法向别人求救,只能自己去写;但另一方面,它又确实需要交流,“嘤其鸣矣,求其友声”,写作者需要有精神上的相互交流、慰藉和启发。所以,中国作协举办公益讲堂,不是所谓的京城里的名家前来传经送宝,而是一个相互交流的过程,在这个过程中,我们也会汲取充足的营养。当前,不仅仅是文学圈,整个社会最突出的问题是要防止“浮躁之风”。这可能需要我们一方面要着眼于整个社会文化生态的建设,另一方面,也需要作家静下心踏踏实实地创作出好的作品。一部好作品既要有社会效益,也要有经济效益,如果两者发生冲突,在任何时候都是社会效益放在第一位。这不仅是对作家的要求,也是对整个文化生态各个环节上的要求。

作为“走马黄河”的八位作家之一,李敬泽曾经考察过甘肃、宁夏、内蒙古和陕北等地,谈起对西北的印象,李敬泽说,从某种程度上来讲,西北这块土地就是我们的根。当我们讲到中华文明、传统文化,那些悠久的历史记忆和文化记忆就像黄土高原一样在这里积淀着。一个要认识中国的人,一个励志于要认识中国文化的人,没有亲身感受过西北,我觉着会是很大的缺憾。李敬泽表示,庆阳是革命老区,虽然自己是第一次来,但共享的文化记忆和历史记忆会让他们对这个地方感到亲切,文化氛围非常好。

彭学明:这个时代不乏好读者,缺的是好作品

彭学明的长篇纪实散文《娘》自2011年问世以来,一直在读者当中反响强烈,被称为是“全面接通地气与文气”的作品。文学作品如何“接地气”?彭学明的见解是:“这个时代不缺乏好读者,缺的是好作品。”他说,在好作品中,人性的力量穿透世道人心,无论是国家命运的宏大叙事,还是个体命运的微观记叙,人性始终是贯穿文学的一根血脉,充盈、丰沛、坚韧,既显示着文学永恒的人文底蕴,又显示着文学强大的艺术生命。

彭学明说,既接地气,又有创新的作品,才能成为打动人心的好作品。“接地气”首先是接情感上的地气,作家要对他笔下的创作主体、人物有强烈情感,如果没有这些情感冲突,就不是“接地气”。其次是接生活的地气,作家要对生活进行细致入微的观察、体会与发现,写出人间味、世俗味和烟火味。写出这些“味道”,作品就有了温度,就能够打动人心。

对于文学创新,彭学明认为,首先要在坚持“自我”的基础上去创新,“自我”不是“自负”,而是在创作过程中,坚守自己的创作主体和作品风格,只有坚守,才能发现创作中的局限和不足,才能知道如何去突破它、克服它。其次,创新的落脚点在语言、文字和叙述方式上,时代在发展,语言也在发展,我们的文学作品也需要考虑时代的需求,但不要去跟风,不断地重复别人的东西也就不存在创新。

马步升:作家要为时代放歌

马步升是土生土长的庆阳人,是从这片黄土地上走出去的作家。谈起文学的作用,马步升说,在一个人物质生活很丰富的时候,文学可以照亮你的灵魂,可以提升你生命的力量。“作家要为时代放歌,文艺要为现实、为人民大众服务。”马步升说,作家只有解决好为谁写、写什么的问题,才能写出好作品;作品只有点亮自己的心灵,才有可能照亮别人的心灵,这才算得上是一个好作家。

作为庆阳人,马步升非常关心庆阳文学创作的发展前景。他说,庆阳本土要出好作家,既要能“飞”得起来,还要能“沉”得下去。飞起来就是要能跳出庆阳看庆阳、写庆阳,站在全国的视野、人类的视野来写作;沉下去,就是需要俯下身子不断积累创作素材,要学会研究社会、研究人类,再从文学的角度去考虑需要如何将这些素材展现出来。当你把一块黄土认透了,整个黄土高原你就清楚了。

弋舟:文学要抚慰人心激励前行

弋舟是“甘肃小说八骏”之一,谈起自己的文学创作和文学思考,弋舟说,大学毕业后他定居兰州至今已近20年了,过去,他总有一种异乡感,但现在,甘肃带给他的是越来越多的亲切感,这种亲切感既有日常生活方式的养成,更有不知不觉中产生的“文化密码”。待得越久,文化故乡的情绪慢慢滋养出来,也同样滋养着他的创作灵感。

作为70后作家,弋舟曾经的很多作品有对西方文学的学习和借鉴,他一度被读者定义为先锋作家。他说,随着创作时间和阅历的增长,他觉得一个作家要更多地表现本土的东西,要“寻根”,这应该是一个成熟作家的文化自觉。现在重新梳理我们的文化资源,我们的每寸土地上都曾创造出灿烂的文明,我们要树立文化自信。说到文学的使命,他说,在古代,中国文人倡导“文以载道”,这是我们中国文化的基本传统,一个成熟的作家,要有家国情怀,要有义务和责任承担一个时代需要承担的使命和责任。作为一个中国作家,应该更客观地看待和认识时代,充分了解民族的历史,思索它的前景未来。而这种使命中最本质的就是让作品抚慰人心、激励前行。

“活力新区”摄影大赛入选作品

“活力新区”摄影大赛入选作品

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

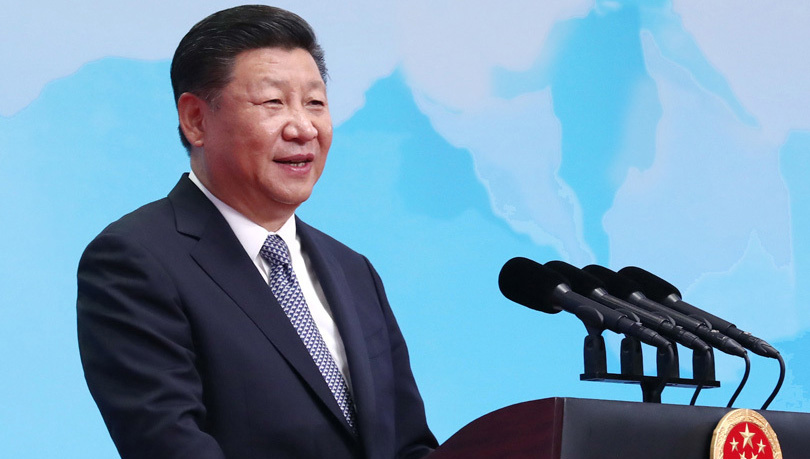

习近平出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲

习近平出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲

外交部:金砖国家将推动建设开放型世界经济

外交部:金砖国家将推动建设开放型世界经济

郎朗钢琴广场建成 揭幕仪式上压轴演出

郎朗钢琴广场建成 揭幕仪式上压轴演出

《战狼2》逼近50亿 吴京:成绩归零 学习不被资本绑架

《战狼2》逼近50亿 吴京:成绩归零 学习不被资本绑架

你都不知道的微信

你都不知道的微信

刷爆朋友圈的聚会

刷爆朋友圈的聚会

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

胡中山:让生态移民过上好日子

胡中山:让生态移民过上好日子

甘肃:加大产业扶贫力度 促进农民持续增收

甘肃:加大产业扶贫力度 促进农民持续增收