庆阳市环县农业供给侧结构性改革 擦亮招牌提升效益

原标题:擦亮招牌提升效益——环县农业供给侧结构性改革纪实

中国甘肃网7月11日讯 据陇东报报道(记者 李文)让农民依靠土地科学脱贫致富,有稳定的收入来源,走上现代农业的发展之路,一直是环县努力实现的发展目标。近年来,从粗放的小杂粮种植,到荞麦醋、燕麦面等9类环县杂粮产品得到绿色认证,荞麦、大豆、向日葵得到无公害认证,这些都见证着环县在农业供给侧结构性改革道路上阔步向前。

小杂粮提质扩量走向国内外

环县是全国“小杂粮之乡”,历来盛产各类绿色小杂粮。2015年,环县借助发展电子商务机遇,让小杂粮搭上电商快车,走向了国内各大城市,部分产品还漂洋过海去了国外。环县木钵镇一电商企业通过线上联系、线下供货的方式,一次性将80吨红小豆出口到了韩国。

面对广阔的销路,环县从生产源头上把关,一方面鼓励企业订单种植和群众自己种植,扩大小杂粮种植面积,另一方面,积极发展绿色小杂粮,示范种植零农药、零化肥、零污染“三零”小杂粮5万亩,全县种植小杂粮60万亩。

与此同时,环县通过招商引资,招引有实力的粮食收购加工企业在县内建办小杂粮专业交易市场,扩大吞吐量,提升交易规模,计划利用3年时间,把环县打造成“买全国、卖全国”的中国西部小杂粮交易中心。

苹果枸杞规模化种植助农增收

2016年,环县为了提高耕地生产效益,因地制宜,创造性地提出了“县南苹果、县北枸杞、全县草畜杂粮”的产业布局,一年时间,环县试点种植枸杞8000亩、苹果5000亩。

通过技术培训指导,新栽植的枸杞、苹果树长势良好。今年,环县又计划栽植枸杞8000亩、苹果5000亩。为了更好地服务群众,提质增效,环县一方面成立专业合作社,一方面招引外来企业,通过土地流转,规模化发展。

环城镇马坊塬村多年种植小麦、玉米,群众投入劳动力多,增收幅度低。看到县上大力倡导发展苹果产业,周边乡镇也有发展苹果产业成功的经验,马坊塬村通过招商引资引来外地苹果企业,以流转土地形式,发展苹果3000亩,通过示范带动,有能力的群众参与发展,没有能力种植的群众在企业务工,让群众真正通过苹果产业获利。

2016年,罗山乡通过成立枸杞专业合作社,栽植枸杞300亩,枸杞长势良好。今年,该合作社又吸纳了积极性较高的农户,利用700亩土地全部栽植枸杞。“1亩枸杞少则收入4000多元,是种粮食的5倍,我们就是要让群众通过枸杞产业致富奔小康。”罗山乡党委书记张伟宏说。

梯田种草充足内需供给县外

今年春耕期间,环县和往年有所不同,梯田里覆盖地膜种起了苜蓿草。“多年来,平整土地就是要粮食高产,草都种在荒坡荒洼里,梯田种草我们想都没想过。”曲子镇西沟村80多岁的老人周志礼说。

梯田种草,目的是增收。“1亩苜蓿草平均收割0.8吨干草,每吨1000元,1亩地就收入800元,一次种植,后期管理相对节省人力;如果农户自己养羊,则收入就更高。”环县一草业公司负责人说,“剩余劳动力在县内的草业、养殖企业务工,一年还能收入两三万元,是种粮食的5倍左右。”

为了实现科学种草,环县成立了草业公司,由公司免费提供地膜、籽种、化肥和技术指导;收割季节,草业公司机械又到田间地头收割打捆,群众每亩只需支付30元机械费。

今年,环县新建百万只屠宰加工企业,以此增加群众收入。为了保证养殖所需饲草,环县种植苜蓿10万亩,全县多年生牧草留存面积累计达到174.3万亩。

相关新闻

- 2017-06-19兰州市发改委推进经济结构调整深化供给侧改革

- 2017-06-15平凉灵台:苹果产业供给侧改革探新路

- 2017-06-14创新业态 构建全产业链——甘肃省农业供给侧结构性改革如何破题述评之四

- 2017-06-13“泥瓦匠”造出固沙车(聚焦供给侧改革·我的故事)

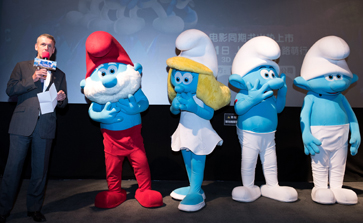

《蓝精灵:寻找神秘村》首周末同档期票房冠军

《蓝精灵:寻找神秘村》首周末同档期票房冠军 《耳畔中国》完美收官 龚爽“声动九霄”摘桂冠

《耳畔中国》完美收官 龚爽“声动九霄”摘桂冠