原标题:“三变”激发脱贫攻坚活力

精准扶贫的华池实践

2001年被确定为全国扶贫开发工作重点县,2012年被纳入六盘山特困片区。华池,这个1934年就建立红色政权的革命老区县,受地域及基础条件等多种因素制约,贫困成为群众脱贫致富奔小康路上的“拦路虎”,脱贫是历届县委、县政府的首要任务。

华池县围绕“三变”,“精准”找穷根、增强“造血”功能、采取“常驻”办法,激发了脱贫攻坚工作活力。

变“漫灌”为“滴灌”

扶贫攻坚,干部是关键。在扶贫攻坚工作中,华池县以“精准”为主攻方向,帮扶干部进村入户,以“解剖麻雀”的方式了解贫困成因、探索脱贫之计,变“大水漫灌”为“精准滴灌”,走出了一条适合自己的精准扶贫开发之路。

2015年,华池县在全县开展了“住进贫困户,贴近贫困、感受贫困、解决贫困”主题实践活动。通过干部与群众面对面商讨,找准“穷根”,制定“良方”,深入准确地了解各贫困村、贫困户的发展条件、面临困难、发展能力、发展意向,对所有贫困户建档立卡信息进行全覆盖、地毯式详尽核查。先后累计修订完善联系村脱贫致富奔小康规划111份,制定了年度帮扶计划111份,户脱贫致富计划7803份。并率先建立电子网格化管理平台,将扶贫对象精准分类,实现了贫困数据管理的科学化、系统化、规范化、精细化、网格化,确保所有扶贫措施与贫困识别结果相衔接。

通过整合资源,着力解决贫困村普遍存在的通水、通电、通路、通讯等问题。并以苗林为基础、养殖为重点、种植业为补充,在全面推进“三个百万”工程的同时,大力发展红色旅游产业和文化产业,强化项目设施建设,拓宽了农民脱贫致富渠道。

变“输血”为“造血”

要脱贫致富,关键在于培育一批活力旺盛的产业。在综合考虑资源禀赋、产业基础、生态环境等因素后,华池县因地制宜选择发展了瓜菜、肉羊、苗林、全膜玉米、小杂粮、中药材6大产业,宜林则林、宜蔬则蔬、宜牧则牧,变“输血”为“造血”,走出了一条具有华池特色的产业扶贫路。

2015年,全县完成瓜菜种植面积10.1万亩,并成立了华池腾达、盛达等12个蔬菜专业合作社,逐步形成了生产规模化、销售多元化、管理规范化、品种多样化的发展趋势。全膜玉米是华池县粮食主导产业和优势产业,也是全县精准扶贫工作的产业支撑,目前已经实现了川区、塬面、山地梯田和所有农户全覆盖。

华池县山地面积广,半湿润、半干旱的山地土壤适合小杂粮及多种中药材的生长。以西北部7个纯山区乡镇为主体,以荞麦、豆类、糜谷高产创建为中心,带动全县完成小杂粮种植10.4万亩,其中,荞麦、大豆、红小豆已被国家绿色食品发展中心认证为绿色产品。

同时,采取“企业+合作组织+基地+农户”的经营模式,今年全县订单种植黄芪、当归、甘草等中药材3.1万亩,中药材产业的快速发展已成为推动农民脱贫致富的新亮点。

华池县拥有草地1316.16平方公里,占土地总面积的34.72%;林地1588.92平方公里,占土地总面积的41.91%。丰富的林地、草地资源,使肉羊产业成为华池县实现脱贫致富的第一富民产业。2015年,华池县羊饲养量56.6万只,出栏21.8万只,建成规模羊场81个;全县新栽苗林18.36万亩,种树、养羊已经成为华池县贫困户脱贫致富的首选。

变“走读”为“常住”

2015年陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会召开后,华池县开展了“干部住进贫困户,贴近贫困、感受贫困、解决贫困”主题实践活动,3000多名干部进村入户,与5344户贫困户对接,变“走读”为“常住”,与群众同吃同住同劳动,了解群众所思、所想、所盼,帮助群众算收入账、支出账、发展账,引导群众改变“等、靠、要”思想,帮助贫困群众发展致富产业。

2013年9月,在全县15个乡镇111个行政村组建了“双联扶贫驻村服务队”。2015年7月,再次把双联干部与扶贫工作对进行强化整合,在全县56个贫困村组建由联村单位选派队长,组织部选派第一书记、大学生村官和乡镇包村干部组成的“贫困村驻村帮扶工作队”。通过调动专项扶贫、行业扶贫、单位帮助、社会捐赠等各类帮扶资源,全方位投入精准扶贫,实现上下联动、同频共振,不断巩固和扩大双联行动成果。(记者 梅金娟)

活力新区摄影大赛(二十八)

活力新区摄影大赛(二十八)

兰州暴雨过后那些忙碌的身影

兰州暴雨过后那些忙碌的身影

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

手机也能拍大片!2016年度iphone摄影大赛作品公布(组图)

手机也能拍大片!2016年度iphone摄影大赛作品公布(组图)

旅途仍延续!主人带患癌狗狗旅行打破“死亡诊断”(组图)

旅途仍延续!主人带患癌狗狗旅行打破“死亡诊断”(组图)

《泰山》伦敦首映 小丑女崩开拉链泰山绅士帮忙

《泰山》伦敦首映 小丑女崩开拉链泰山绅士帮忙

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

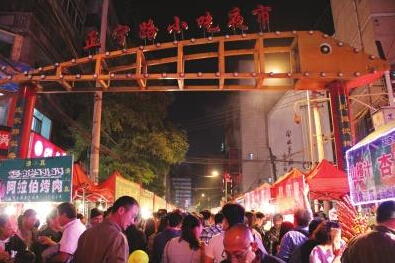

兰州将建18条夜市

兰州将建18条夜市

重新划线设

重新划线设

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

嘉峪关市第三届野麻湾西瓜文化节拉开帷幕

嘉峪关市第三届野麻湾西瓜文化节拉开帷幕

甘肃:循环经济赢得增利空间

甘肃:循环经济赢得增利空间