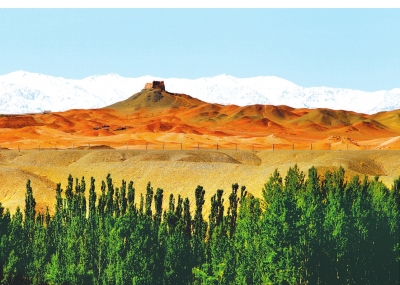

阳关

屯田筑塞护农商华戎交汇写辉煌

在设立张掖、武威、酒泉、敦煌四郡同期,西汉王朝在敦煌地区建立了一系列军事防御设施,以防御匈奴余部的侵扰。长城从令居(永登县)修到酒泉,然后又向西延伸到了敦煌郡。还在敦煌郡境内修筑了众多城障烽燧,建立了一整套严密的候望、通信系统。敦煌郡内设有玉门、阳关、宜禾、中部四个都尉,这套完整的军事防御体系,保证了河西四郡的发展和中西交通的畅通,具有积极意义。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的优美唐诗,正是因阳关而抒发的情怀。

敦煌境内的长城及烽燧的设置依据地形的高低起伏,修建烽燧以瞭望和守御,同时凭借疏勒河等作为天险,与人工修筑的长城边墙共同形成一道防御的边界。表现出人类对自然环境的依托和利用。2014年6月“丝绸之路:起始段及天山廊道的路网”项目顺利入选世界文化遗产,玉门关遗址作为重要节点,被列入《世界遗产名录》。

为巩固边防,经略西域,在西汉王朝进行了制度探索,通过屯田政策,兴修水利推广先进生产技术,敦煌很快发展成了很好的农业区,粮食自足有余。太初三年(公元前102年),贰师将军李广利再次征大宛时,敦煌一地就集结了6万士兵、10万头牛、3万匹马和数以万计的驴、驼等奔赴前线,很能说明敦煌当时的经济实力。敦煌至今还有贰师泉的传说,敦煌遗书中保存的晚唐诗作《敦煌廿咏》中还存有《贰师泉咏》的诗歌。

敦煌是我国古代最早对外开放的地区之一。中央政府和地方政府一直对西域商人、使节过境、贸易或居住,采取保护政策,胡汉民族交往活跃。东汉末年,中原战乱纷起,河西走廊被割据势力控制,后三国归晋,魏文帝曹丕即位以后,派兵消灭了河西的割据势力,委派尹奉为敦煌太守,继续推行西汉以来的屯田戍守政策,保护来往商人,使敦煌成为胡汉交往的商业城市。

太和年间,仓慈担任敦煌太守,抚恤民众,压制豪强,沟通西域,政绩卓著,深得百姓以及西域各国的爱戴。去世时,吏民痛心疾首,就如失去了自己的亲人一样,更把仓慈的相貌画成图像,以作追思之用。西域人士知道仓慈已死,都聚集起来对其哀悼,甚至有人以刀子割伤自己的脸庞。他们同时又替仓慈立祠,以作遥祀。

嘉平中,皇甫隆为敦煌太守,将新式农具耧犁车推广到敦煌一带,并改进了灌溉方法。“初,敦煌不甚晓田,常灌溉蓄水,使极濡洽,然后乃耕。又不晓作耧犁,用水及种,人牛功力既费,而收谷更少。隆到,教作耧犁,又教衍溉。岁终率计,其所省庸力过半,得谷加五。”(《三国志·仓慈传》注引《魏略》)

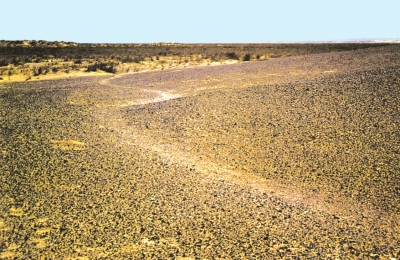

丝绸之路古道遗址

唐代,敦煌地区人才荟萃、商贸发达、民族交融。当时敦煌13个乡聚居着汉、藏、回鹘、昭武九姓粟特胡人等数万居民。唐中宗景龙元年(707年),一大批粟特人迁徙到了敦煌,敦煌地方政府便在东城专门划出一块地方,让他们居住,取名从化乡。从化乡有3个里,公元750年时有300户、1400人。1907年,斯坦因在敦煌西北的汉长城烽燧下发现一个邮袋,里面装着8封用粟特文写的信件。这些信是从姑臧(武威)、金城(兰州)和敦煌发送出的,是写给家乡撒马尔汗(乌兹别克斯坦境内)贵人及在西域地区的其他粟特商人的。

粟特人的贸易网络不但在撒马尔汗和长安之间,也在中国和印度之间。他们是丝绸之路上的贸易担当者,也是中国与中亚等地区精神文化交往的沟通者。

唐大历十一年(776年),吐蕃占领瓜州,围困10年后,以“勿徙他境”的盟约方式占领敦煌,避免了文化浩劫,保护了敦煌的传统文化。其时,吐蕃赞普赤松德赞正在大力弘扬佛教,佛教圣地敦煌得以保全。吐蕃占领敦煌后,僧尼人数大增,寺院不断增加。吐蕃占领初期,沙州寺院9所,尼寺4所,僧尼约310人。而到吐蕃统治后期,寺院增加到17所,僧尼人数猛增到千余人。吐蕃统治的近七十年间,因崇尚佛教,敦煌深受影响。大约从8世纪后期,就形成以佛教文化为中心的地方风格。

回鹘人也曾在敦煌历史上起过重要作用。自晚唐以后,敦煌的东边甘州、肃州和西边的西州都曾有回鹘人建立政权,敦煌地区也有回鹘居民。在公元1041年至1068年,回鹘人还曾一度成为敦煌的主人。

在敦煌 与世界相约

在敦煌 与世界相约

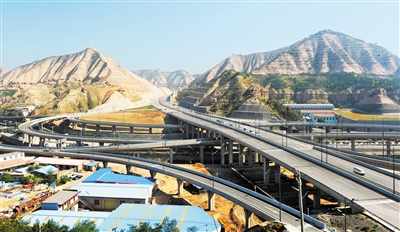

兰州北环路今日通车

兰州北环路今日通车

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

旅游杂志摄影赛优胜作品展出 美到窒息(组图)

旅游杂志摄影赛优胜作品展出 美到窒息(组图)

iPhone 7在可乐中冷冻17小时还能用吗?这个美国小哥作死试了下...

iPhone 7在可乐中冷冻17小时还能用吗?这个美国小哥作死试了下...

送走夏天迎来秋天杨紫粉嫩嫩献甜蜜美照

送走夏天迎来秋天杨紫粉嫩嫩献甜蜜美照

李小璐母女美成俩小妞,这回换甜馨下巴抢镜了

李小璐母女美成俩小妞,这回换甜馨下巴抢镜了

世界最轻婴儿诞生

世界最轻婴儿诞生

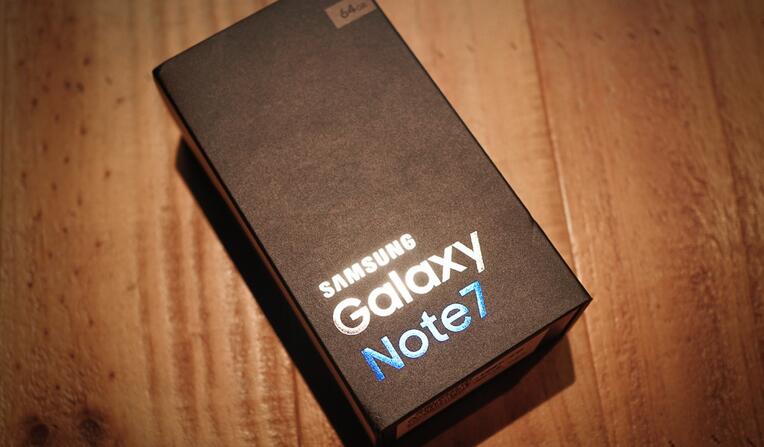

三星遭多国封杀

三星遭多国封杀

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

相约文博会:共同探讨敦煌文化的当代价值

相约文博会:共同探讨敦煌文化的当代价值

首届敦煌文博会 参会宾客盛赞文化年展

首届敦煌文博会 参会宾客盛赞文化年展