三、推进创造性转化和创新性发展,是充分发挥中华文化创造力源泉作用的根本途径

推进中华文化的创造性转化和创新性发展,是习近平总书记近年来反复强调的一个文化建设理念,也是中华文化的优秀成分得以激活,成为助益于新创造的“活性因素”的根本途径。弘扬中华文化,不是为了复古,而是为着创新;不是要简单地给传统穿上新装,或给今人套上传统的古装,而是要激活传统,推陈出新。这就决定了我们不能把已有的历史文化照搬于当下,而是要努力推进中华文化的创造性转化和创新性发展。这个过程,就是以创新创造的精神推动中华文化古为今用的过程,就是中华文化在新知的开创中获得新生的过程。在人类文化史上,每一个形成文化高峰的时代,都是将对传统的尊重与新的创造交融为一体的时代。正如19世纪瑞士学者雅各布·布克哈特在论及意大利文艺复兴时所认为的那样:“征服西方世界的不单纯是古典文化的复兴,而是这种复兴与意大利人民的天才的结合。”

推进中华文化的创造性转化和创新性发展,需要我们强有力地确立起当代中国文化发展的主体性。中华文化作为一种既有的文化成果,存在于哪里?从中转化什么?向哪里转化、怎样转化?全赖我们有没有、有怎样的主体性。我们所应当确立的文化发展的主体性,表现为自觉的当下意识、清晰的文化愿景、明确的择用尺度。自觉的当下意识就是对当代中华民族文化创造主体责任的深刻把握。面对新的时代境遇,当代的中华民族应有当代的文化创造。这种创造是满足当今社会的文化新需要、形成我们在当今时代文化竞争的新优势的客观依据,也是我们接续历史与未来的津梁。当下创造的高度,决定着我们吸收和借鉴的眼界和能力,也决定着我们面向未来的胸怀和勇气。在当代中国,我们所建设的文化,是以马克思主义为指导的、民族的科学的大众的、面向现代化面向世界面向未来的中国特色社会主义文化。这是我们应当清晰拥有的文化愿景。与此相应,中华文化的创造性转化和创新性发展,其方向便是汇于当代中国的这一主流文化,转化和发展为彰显民族特色、洋溢时代气息的社会主义新文化。有了这种自觉的当下意识和清晰的文化愿景,我们也就有了对待传统的明确的择用尺度,其基本要义便是,将中华文化中有利于“四个全面”战略布局协调推进、有利于中国特色社会主义文化繁荣发展、有利于国家文化软实力进一步提升、有利于中华民族伟大复兴中国梦最终实现的内容,大胆而充分地继承下来,进行创造性转化和创新性发展,并弘扬光大。

推进中华文化的创造性转化和创新性发展,需要我们在不断增强当代中国文化发展主体性的基础上,对中华文化的整理研究、转化运用付出更多的实际努力。一是要下透整理和挖掘的功夫,即以马克思主义的态度,加强对中华文化的研究,去粗取精、去伪存真,把其中最基本的文化基因和跨越时空、超越国度、富有永恒魅力的文化精神挖掘出来。二是要做好现代阐扬的工作,即结合时代的要求,阐发好中华文化相关内容的当代价值,增益其所本无,光辉其所固有,使之与当代文化相适应、与现代社会相协调。三是要运用好现代化的手段和载体,推动优秀的传统文化内容与高新的现代科技手段相结合,拓展“互联网+中华文化”的新路径,把优秀传统的魅力与现代载体的活力融为一体,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,以更青春、更便捷、更亲和、更贴近的形态进入现代、融入生活、走向大众。四是要加强文化育人的工作,让优秀的中华文化进入教材、进入课堂以及各种社会化的教育途径,潜移默化地浸润人心,成为当代中国人这一创新创造实践主体内在素质的有机组成部分。

(作者:武汉大学教授)

2015年甘肃科技工作回顾

2015年甘肃科技工作回顾

张掖:新春情暖敬老院(图)

张掖:新春情暖敬老院(图)

甘肃康乐县如此贫困的一家人

甘肃康乐县如此贫困的一家人

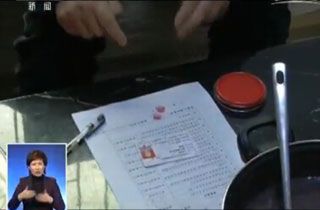

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

习近平会见越南总理阮晋勇

习近平会见越南总理阮晋勇

李克强会见利比里亚总统瑟利夫

李克强会见利比里亚总统瑟利夫

吴奇隆刘诗诗携手登封面 造型搞怪逗趣(图)

吴奇隆刘诗诗携手登封面 造型搞怪逗趣(图)

冯绍峰与韩寒搞怪四连拍 调侃:岳父好娇羞(图)

冯绍峰与韩寒搞怪四连拍 调侃:岳父好娇羞(图)

兰州新房价格跌了

兰州新房价格跌了

五大战区正式成立

五大战区正式成立

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

基层新答卷:甘肃成县 北关村的“头号难题”

基层新答卷:甘肃成县 北关村的“头号难题”

省十二届人大四次会议新当选人员举行宪法宣誓仪式

省十二届人大四次会议新当选人员举行宪法宣誓仪式