释放“兰马”效应助推城市发展

杨映琳

2011年,兰州市将黄河文化与马拉松精神融合,创办了环绕母亲河奔跑的兰州国际马拉松赛。到目前为止,兰州国际马拉松赛已经连续六年成功举办。作为全国唯一绕黄河而跑的马拉松和全国海拔最高的全程马拉松,“兰马”不仅展示了“黄河之都、金城兰州”的城市形象,凝聚了市民的自豪感、荣誉感和归属感,也极大提升了城市的形象价值、人文价值、认同价值、聚合价值和经济价值。马拉松,这项群众参与性极高的体育赛事已经超越体育本身,必将释放凸显多种效应,助推兰州转型发展。

一是掀起了全国性的“马拉松热”,进一步提升了兰州的知名度和美誉度。2011年兰州市创办国际马拉松赛的时候,全国的马拉松运动正处于低潮,全年仅举办马拉松赛事22场。在兰州国际马拉松赛成功举办并产生积极效应的影响带动下,全国马拉松运动快速兴起,2015年上升至123场,今年预计超过200多场。

二是带动了全民健身运动,让马拉松精神深入人心。在兰州,马拉松已经成为全民参与的盛大节日和体育运动风景线。广大市民在马拉松赛的感染下,纷纷走出家门加入到了健身行列中,掀起了全民健身运动的新高潮,“运动兰州、健康兰州”的理念逐渐深入人心。2015年全民健身人数142万人,比2010年增长42%。

三是推动了体育事业和产业发展。今年在“兰马”赛事之前,兰州市举办了首届兰州国际马拉松体育用品博览会暨兰州体育产业发展高峰论坛,邀请国内体育界知名专家、教授、运动员和企业界代表,围绕体育事业和体育产业发展开展研讨、交流和互动,吸引了国内外知名品牌企业54家,签约体育产业项目10个,总投资36.4亿元。

四是提升了城市开放度。兰州国际马拉松赛作为一个很好的载体,通过展示城市形象、弘扬城市精神、丰富城市内涵,改变了外界对兰州的印象,影响着兰州的文明进步和转型发展,促进了城市开放度的大幅提升,加快了“兰州走向世界、世界了解兰州”的步伐。

五是拉动了文化旅游产业发展。兰州国际马拉松赛的连续成功举办,也成为文化旅游产业发展的催化剂。更多的外地客人慕名来到兰州,尽享“黄河之都、金城兰州”的魅力。“十二五”时期,兰州市文化产业增加值年均增长26.08%,2015年达到60.91亿元,是“十一五”末的3.1倍;全市接待游客人数、旅游总收入分别是“十一五”末的4.6倍和5.3倍。

六是扩大了招商引资。通过兰州国际马拉松赛的宣传推介,兰州市吸引了更多国内外客商前来参观、考察、投资,带来了人流、物流、信息流和资金流。“十二五”时期招商引资到位资金是“十一五”的8倍,其中新引进世界500强、国内500强、民营500强企业56家、项目110多个,实现了招商引资重大突破。

七是助推了经济发展和结构优化。在全国经济下行压力较大的形势下,兰州市经济逆势上扬,主要得益于第三产业的发展。“十二五”时期,全市第三产业比重提高了11.14个百分点,基本达到60%,成为拉动经济增长的主动力。经济发展和结构优化,“兰马”的带动作用不能忽视。

八是倒逼了城市环境再造。从2011年底开始,兰州举全市之力打一场大气污染治理的攻坚战,从工业减排、燃煤减量、机动车尾气治理、二次扬尘管理和生态增容减污五个方面强力攻坚,打造了国内外瞩目的“兰州蓝”。兰州成为全国重点监测城市中空气环境质量指数下降最快的城市,稳定退出全国十大重污染城市行列,得到国家的充分肯定并总结推广了“兰州经验”。兰州在巴黎世界气候大会上荣获“今日变革进步奖”。

九是促进了城市建设和管理水平。以举办国际马拉松赛为契机,兰州市根据发展景观体育的现实需求,进一步改造提升黄河风情线,着力构建“环母亲河”景观体育长廊,实施了体育中心、马拉松公园、体育文化广场、滨河健身步道、自行车专用道等惠民工程,完善了城市基础设施,优化了城市综合功能,塑造了宜居宜业宜游的城市新形象。

十是提升了群众幸福感。在马拉松等节会赛事的带动下,兰州的城市文明程度和群众幸福感极大提升。2015年,兰州市被中央电视台“中国经济生活大调查”评为“中国十大幸福城市”第五名。而且,这种幸福感还会不断发酵,深深融入城市的血脉之中,使我们的城市更加和谐、包容、文明。

(作者为兰州市人民政府副秘书长、研究室主任)

庆祝建党95周年

庆祝建党95周年

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

美媒:日本工地打造卡通风格 路障也要“卡哇伊”

美媒:日本工地打造卡通风格 路障也要“卡哇伊”

日本妈妈制作黑暗料理面包 灵感来自儿子的画

日本妈妈制作黑暗料理面包 灵感来自儿子的画

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

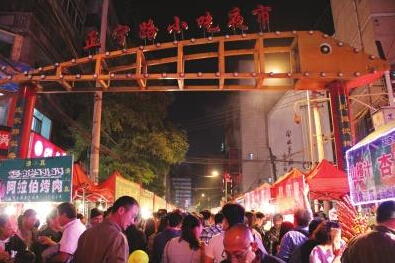

兰州将建18条夜市

兰州将建18条夜市

重新划线设

重新划线设

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

吴德刚:以高度的政治自觉全力抓好换届工作

吴德刚:以高度的政治自觉全力抓好换届工作

罗笑虎:积极践行党章要求 自觉争做合格党员

罗笑虎:积极践行党章要求 自觉争做合格党员