优化师资强素质

教师是立教之本。天祝县启动实施以培养选拔名教师、名校长和创建名学校为主要内容的“三名”工程和促进教师发展“青蓝工程”,培养了一批有理念、有思想、有活力、想干事、能干事的好校长和好教师。

建立系统完备的教师、校长培训和继续教育制度,近三年县财政安排教师培训专项经费1877万元,通过“国培计划”“顶岗置换”等形式,有效促进教师素质的全面提升。聘请乡镇卫生院或乡村医生兼任农村学校卫生保健教师,组织125名教师参加心理学任教资格自学考试,解决了学校卫生(保健)室、心理咨询室缺少专(兼)职教师的问题。

实行县域内教师校长定期轮岗交流和城区教师下乡支教制度,通过“校际交流、结对帮扶”和“送教、支教”活动,不断缩小城乡差距、校际差距,优化了师资队伍结构。全县义务教育阶段现有县级以上骨干教师466名,其中农村220名,实现了城乡各学校骨干教师全覆盖。同时,切实做好教师职务评聘、工资待遇落实等工作,依法保障教职工合法权益,全面实施义务教育绩效工资制度,优先保障义务教育学校实施绩效工资所需经费。实施农村学校教师周转宿舍建设项目,累计投入1865万元,修建教师周转宿舍322套,有效改善了农村教师工作和生活环境。2014年起,开始发放乡村教师生活补助,受惠教师达2000余人。教师待遇的不断提高,有效稳定了优秀教师在农牧区长期任教。

保障权益惠民生

天祝县始终将义务教育均衡发展作为民生工程来抓。

着力推动学校阳光招生,深入开展扶贫助学行动,留守儿童、随迁子女、残疾儿童少年等特殊群体权益得到进一步保障。近三年共建立留守儿童之家16个,全县外来务工人员随迁子女义务教育入学率100%,残疾儿童少年入学率分别达到88.89%、90.63%、91.84%。2013年以来,通过争取万名品学兼优农村家庭经济困难学生资助计划、春蕾女童、杨树林助学等社会助学项目,救助贫困学生2366名,发放救助资金242.24万元。同时,在全面落实义务教育阶段各项资助政策的基础上,将双语中小学寄宿生生活补助在原有基础上提高了50%。2016年起,全县幼儿开始享受入园补助。天祝县将在全省民族地区率先实现学前教育有补助,义务教育“两免一补”,普通教育“三免一补”的目标。

全力实施学生营养改善计划工程,按照“就地取材、合理搭配、保证营养、确保安全”的思路,形成了符合天祝实际的食堂供餐模式,受到了新华社、《光明日报》等主流媒体的关注。2015年,该县整合资金400多万元,实施了农村寄宿制学校“温暖工程”,为43所乡镇寄宿制学校学生宿舍铺设了供暖管网,安装了小型锅炉,全县学生宿舍全部实现水暖供暖,解决了高海拔藏区学校冬季取暖难的问题,使冬季的校园变得更加温暖、安全、卫生。

提升内涵创特色

天祝县着力实施特色学校创建工程。积极推进学校文化建设,以学校历史、地域文化、传统文化、德育活动、课程开发与设置等特色为突破口,按照“一校一特,一校一品”的思路,打破墙体文化、展板文化和楼道文化的拘泥,强化实物资料的收集、整理和展示,注重文化品味的提升和育人内涵的丰富,走“文化立校、特色兴校”之路,挖掘、培育、打造了一批主题鲜明的特色学校。民族中学整合校内藏文图书、中国民族中学网站、唐卡艺术工作室、“华锐人家”民俗文化等资源,建成了藏文化浓郁的“吞弥文化苑”;岔口驿小学充分发掘地方历史和民俗文化,以驿站文化为主题,建成了特色鲜明的“驿萃堂”;打柴沟初中利用原铁路小学旧址,充分发掘铁路文化资源,建成了独具特色的“铁路文化教育馆”;徐家庄小学充分发挥自身优势,服务地方经济,实现了农业科技进校园。如今,“一校一品、一特一景”的校园文化已成为天祝很多学校的名片和当地的文化亮点,赢得了良好的社会反响,也有力地带动了全县各学校校园文化建设工作。近三年,有11所学校被评为市级特色示范学校,5所学校创建为“甘肃省快乐校园”,2所学校被命名为全国青少年校园足球特色学校。

实施学生综合素质提升工程,建立健全学生健康档案,定期开展学生体质健康达标测试,以各类学生社团为重要载体,发展学生个性、培养学生兴趣、提升学生技能,开展以足球、轮滑、武术操、花样跳绳和锅庄舞等民族传统体育项目为内容的大课间和阳光体育活动,形成了“人人有项目、班班有团队、校校有比赛”的蓬勃局面。成功举办全县首届中小学生运动会、艺术节和国学经典诵读竞赛活动,全面展示了全县中小学素质教育取得的丰硕成果。同时,广泛开展以平安校园、书香校园、体艺校园、节约校园、无烟校园为内容的“五型校园”创建活动。其中,书香校园创建已成为天祝县教育新亮点,突破了“在图书室借、在阅览室读”的传统阅读模式,图书进教室、进餐厅、进宿舍、进楼道,充实到校园的每个角落,校园变成了开放的大图书馆,漫步校园如同徜徉书海,金珠玉贝随手撷来。特色校园建设为均衡发展注入了源头活水,为孩子们撑起了个性发展的一片蓝天!

深化改革提质量

教育质量是教育均衡发展的根本。天祝县把课堂教学作为提高教育质量最重要的阵地,把教育科研作为重要突破口,把信息技术作为补齐教育短板重要手段,助推教育质量提升。

不断深化教育科研,开展小班额高效课堂研究等活动,初步构建起了以县级主题教研作引领、站校联片教研为纽带、学校校本教研为基础的教研工作模式,通过送教下乡、联片教研、区域推进等途径,有效解决了教师在新课改中的问题与困惑,促进了课堂教学效率的提高。新华中学的课前预设、以学定教、精讲精练“十二字”教学模式,天祝一中的“1335”课堂教学模式,哈溪教育辅导站的“小班额”高效课堂模式,均已形成较完备的体系,得到了市县教育部门的充分肯定。同时,建立多元化评价体系,强调过程性评价与终结性评价相结合,关注学生综合素养的整体提升,为教育改革和发展提供决策依据,为学校实施素质教育、改进课堂教学模式、不断提高教育质量提供服务。通过狠抓教育教学过程管理,实现了教学质量的稳步提高。“十二五”期间,立项实施省级教育科研课题86项,8项成果获甘肃省优秀教科研成果奖。2015年,天祝县高考录取率达85.1%,比上年增加4.94个百分点。

县里高度重视双语教育,先后出台《天祝县关于进一步加强民族教育工作的意见》,制定《天祝县民族教育发展规划》,编印《华锐藏语口语》教材等,从政策扶持、经费投入、学生资助、师资培训等方面给予有力保障。民族中学建成了全国首家藏文中学网站“中国藏族中学网”,天师附小建成了全县小学藏文资源网,搭建了以藏语文教学、藏语言文化为特色的资源平台。以五省区藏文中学课件大赛、甘肃省首届藏文教学课件大赛和天祝双语学校藏语文课件大赛活动为契机,将多媒体教学技术广泛应用于藏语文教学当中,提高了课堂教学效率。聘请非物质文化遗产传承人组织开展藏民族文化、华锐民俗等方面的专题讲座,组织华锐民歌、则柔、喜话、唐卡、藏文书法等社团,在部分非双语学校和幼儿园开设了藏语文选修课和藏语口语兴趣课,扩大了民族语言文字教育的覆盖面,传承民族和地方文化。民族中学成功创建为市级示范性高中,天师附小、天堂学校、红疙瘩小学、石门小学等一批示范性双语小学脱颖而出。

如今,天祝县义务教育学校办学条件显著改善,育人环境日趋优化;装备水平整体提高,后勤保障更加完备;师资素质不断提高,教育质量稳步提升。2016年5月,省政府教育督导评估组对天祝县义务教育均衡发展工作进行督导评估后评价:“作为国家贫困县和四省藏区集中连片特困片区县的天祝藏族自治县,坚持‘扶贫先扶智’的理念,借义务教育均衡发展的东风,迎难而上,走出了一条让人惊叹、让人振奋的民族教育发展之路。”

天水摄影双年展将于18日开展

天水摄影双年展将于18日开展

兰州九州路面塌陷

兰州九州路面塌陷

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

自带电影效果的午夜东京 用胶片记录的静谧温柔

自带电影效果的午夜东京 用胶片记录的静谧温柔

俄夫妇养了一个“熊孩子” 一家三口幸福温馨(图)

俄夫妇养了一个“熊孩子” 一家三口幸福温馨(图)

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

逛重庆一天来回

逛重庆一天来回

基本消除黑臭水体

基本消除黑臭水体

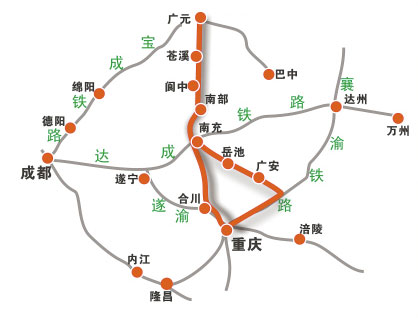

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

强降雨持续·甘肃玉门 暴雨淹没涵洞 车辆人员被困

强降雨持续·甘肃玉门 暴雨淹没涵洞 车辆人员被困

省人大常委会召开机关双联工作推进会

省人大常委会召开机关双联工作推进会