尊重农民,还要引导农民

孔维一

全面小康,不仅是指十三亿人的共同小康,也是指十三亿人在各个方面的小康。对于农民群体来说,经济收入达到一定水平还远远不够,健康状况、教育状况,生产方式、生态环境、社会环境等等,都要达到一定的水平。

农民生活在“乡下”,他们的想法可能更符合农村的实际,但也有一些想法却可能受到农村的局限。所以,一方面,应该尊重农民;另一方面,还需要引导农民。而且,要把引导农民当成尊重农民的一种方式。

比如住宅建设,农村通电、通自来水多年以后,农民尤其是山区农民盖新房子的时候,仍然想不到电路设计,仍然想不到要把自来水引到锅台跟前。

比如环保问题,许多农户都盖了新房子,有了干净整洁的新院落,但庄院四周,甚至围墙之外,仍然是垃圾遍地,与农村自然环境格格不入。

比如生产问题,很多农户靠养猪、养羊脱了贫致了富,但很多农户的猪圈、羊圈仍然在庄院的围墙之外,“生产区”与“生活区”混为一谈,影响环境卫生,影响空气质量,也严重影响生活品质。

为什么会这样呢?除了农民“想不到”以外,还有农民“不敢想”的因素。农民很容易满足,但地方政府不能因此而满足,要想到他们“想不到”的,还要想到他们“不敢想”的。

要引导农民,必须想到农民前面。只有如此,农民才肯接受引导,才能使农村在全面建成小康的进程中发挥“后发优势”,少走老路,不走冤枉路;少走弯路,不走回头路。

习近平总书记说过:“全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村、特别是在贫困地区。”为什么最艰巨、最繁重,就是因为农村、特别是贫困地区在全面建成小康的过程中,困难更大,问题更多。只有看穿困难,看透问题,才能找到克服困难的武器,找到解决问题的钥匙。广大农村地区的一个个困难克服了,广大农民群众的一个个问题解决了,全面小康就会一步步走来。

舞动香巴拉

舞动香巴拉

山丹县开展禁毒宣传工作

山丹县开展禁毒宣传工作

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

日本妈妈制作黑暗料理面包 灵感来自儿子的画

日本妈妈制作黑暗料理面包 灵感来自儿子的画

银河主题食品风靡网络 外表炫酷令人垂涎三尺

银河主题食品风靡网络 外表炫酷令人垂涎三尺

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

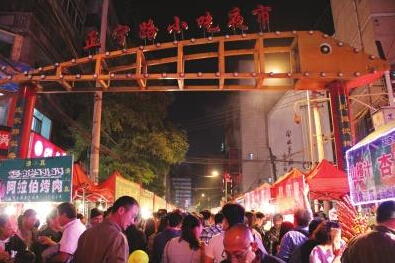

兰州将建18条夜市

兰州将建18条夜市

重新划线设

重新划线设

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

冯健身率团在庆阳市观摩项目建设

冯健身率团在庆阳市观摩项目建设