【重走西北角】内江剪纸传承人李有生:方寸之间 守护非遗薪火

“剪纸是最容易推广的非遗形式。几张红纸、一把剪刀就能出作品。”面对满屋的泥塑、蓝染和印花布,李有生摩挲着手中的剪刀解释道。这位山东汉子在川南小城坚守十年,凭借对传统手工剪纸的执着传承,他最终入选“内江市市级非物质文化遗产项目代表性传承人”。

李有生工作室 廖紫倩/摄

质朴的热爱:选择成为手工剪纸非遗传承人

“别的我也喜欢,也都会做,比如说内江也有蓝染的非遗,手工布艺、印年画、泥塑、扇面画等我都会,我就是学美术专业的,这些都很简单。”这份“简单”背后,是根植于血脉的传承。李有生生于山东潍坊,一个被誉为“南苏州,北潍县”的手工艺之乡。祖辈皆是匠人:父亲操持木工30余年,爷爷是苇编高手。幼年的他,常在年节时蹲在剪纸老艺人脚边,捡拾废纸“照葫芦画瓢”。邻村东永安村的省级非遗“烧大牛祭祀”,更是他童年的震撼记忆——纸扎巨牛披满剪纸装饰,在火光中祈求国泰民安,那一刻,剪纸的魔力烙进心底。

他解释选择专注剪纸的原因:“剪纸是最容易推广的非遗形式。大家只要有几张红纸、一把剪刀就能出作品,不像绣花几天也难出一件作品。”

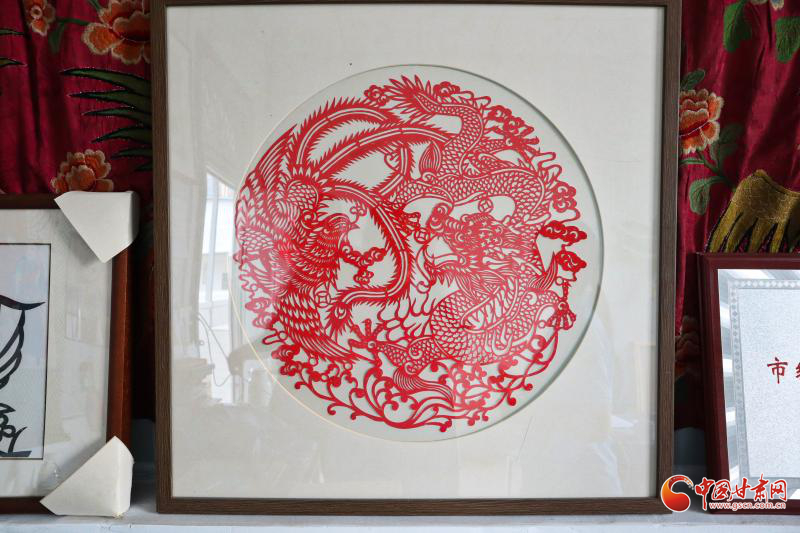

李有生工作室陈列的剪纸作品 廖紫倩/摄

2013年,李有生拜访83岁的张延芳,这位山东省级非遗“烧大牛”传承人,将积攒大半生的手工剪纸“花样子”倾囊相授。师父2020年离世时,留给他的是四十余种经典纹样与严谨乐观的艺术信仰。

2015年,李有生作为人才被内江引进,成为了东兴初中的一名美术教师,当他把剪纸引入课堂时,讲台下响起惊呼:“老师,这张红纸真能变成龙吗?”

命运的齿轮也继续转动:2021年,“传统手工剪纸”入选东兴区非遗名录。2023年10月,“传统手工剪纸”入选内江市市级非遗名录。2024年7月,李有生入选内江市第九批市级非遗项目代表性传承人。

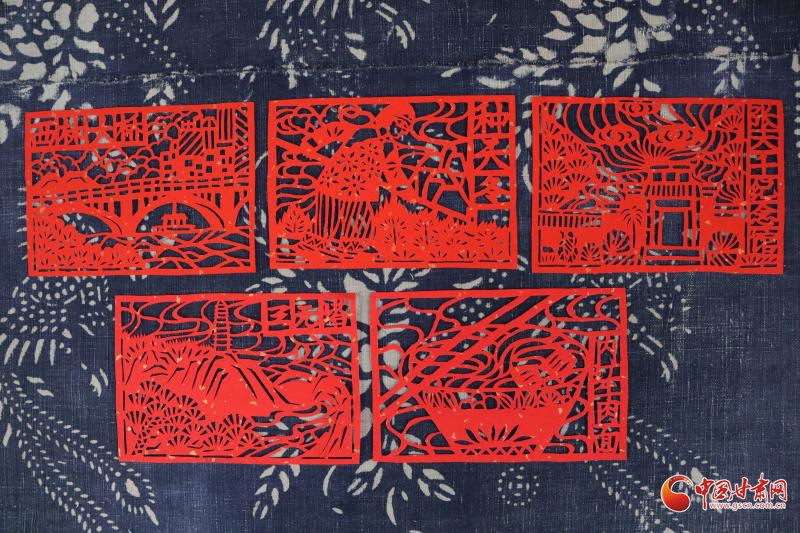

李有生内江系列作品 廖紫倩/摄

李有生在内江市文化馆等活动中多次以“市级非遗传承人”身份授课,并坦言:“真正热爱的学生少,考学压力大,只能抽时间学。”为此,他探索“活态传承”——现场展示、手把手教学。“收徒是长远目标,但需先让剪纸‘活’起来,而非博物馆标本。”

剪下内江:城市文化与守正创新

李有生既有《麒麟送子》等传统题材作品,也有天冬之乡、三元塔、张大千纪念馆以及西林大桥等具有本土特色的剪纸作品,还有服务公共教育的创作——禁毒宣传、消防知识以及范长江“五戒”家风。最特别的是融合张大千泼彩风格的染色剪纸《内江牛肉面》,李有生介绍:“用白纸剪,再将彩色染上去,这一点参考了泼彩。”《内江牛肉面》剪纸作品活灵活现、别具一格。

李有生内江牛肉面染色剪纸(图片由李有生本人提供)

“传统剪纸多用于婚丧嫁娶,现在我们要让它说‘时代话’。”李有生摸索出“可拆卸文字”技法:在传统吉祥图案旁增加时政文字模块,需要时组合展示,既有原汁原味的传统审美意趣,也有适应时代的融合创新。一幅《清正廉洁》题材作品上,“清正廉洁”四个字巧妙设计成可分离结构,主体仍是经典花朵图案。“既传递政策,又不伤传统审美根基。”他这样解释创作理念。

李有生清正廉洁作品 廖紫倩/摄

文化传承:活动中的剪纸薪火

7月8日至7月31日期间,每周四上午9点30分至11点,东兴区图书馆便热闹起来。十几个孩子围坐在长桌旁,最小的才六岁,被奶奶握着手学剪纸。“活动人数最多时有八十多人参加。”李有生道。一个第三次参加剪纸活动的八岁女孩子兴奋地说道:“我喜欢剪窗花,过年的时候会剪窗花。李老师上课好有趣,剪纸相关的课程我都觉得很有趣。也学到了一些基本的技巧,很喜欢这种课程。”

在东兴区图书馆举办的剪纸活动 张新洋/摄

“政府对传统文化艺术也越来越重视,一直在做传统文化进校园的活动,我们也在学校里成立了剪纸社团。”2021年,他在东兴初级中学成立剪纸社团,定期开课。在学校里,随处可见剪纸文化,剪纸已在东兴初级中学日常化、常态化。“我当时参加了剪纸社团,李老师会带着我们画图案,然后再剪下来。大家都觉得很神奇,感受到了传统文化的魅力。平时走在学校里也能看到墙上贴着的剪纸作品,感觉很自豪,这是我们中学的特色!我在现在的学校也会和同学聊到剪纸,同学们也都很感兴趣。”一名正在读高二的女生自豪地说道。

传承困境:纸短情长路艰难

李有生坦言自己能够坚持,全靠“三根支柱”。“教师工作给我提供生活保障,寒暑假给予了我创作时间,最重要的是我有发自内心的热爱,缺任何一项都难以为继。”他笑着说。

李有生正在剪纸 廖紫倩/摄

“政府每年都在做宣传推广,效果反响也很好,因为大家都喜欢参加这种活动,但是真正沉下心来去做的没有。现在的传承更多是让更多人知道、了解。也有大学生想学习剪纸,说‘没人传承,我愿意学’,但是问能不能一直坚持,就不说话了。我蓝染教了一个徒弟,做得很好。但也只是有些兴趣,手上也能做,并不是发自内心的热爱,真正投入去做。”

李有生指着桌上散落着的特殊收藏品(在粮食入库单背面描着的剪纸花样)说:“这些都是从乡下抢救回来的,每次收来都如获至宝。一位老艺人的离世,就是一座小型民间艺术馆的消失。”

李有生收藏的部分剪纸花样 廖紫倩/摄

“希望能专门有一个地方,把这些民间美术作品、艺术品展览、陈列,人人都可以来看。我们现在还年轻,如果上了年份还没人传承,那就是消亡了。”但总有如李有生一样的匠人以手抵心,在方寸红纸间守护着一个城市的灵魂。这些纤薄如翼的剪纸,终将在时间的长河中证明:真正的文化,从不会轻易退场。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2025级研究生张新洋、2024级研究生廖紫倩;指导老师王强、张维民为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-16【重走西北角】青石为纸 内江梯坎上的活态城市传记

- 2025-07-16【重走西北角】范驰英与她的糕点摊:二十六年守住一座城的舌尖记忆

- 2025-07-16【重走西北角】竹丝绕指传千年——陕西非遗传承人王红侠的瓷胎竹编“守艺”路

- 2025-07-15【重走西北角】政策赋能+技术攻坚 兰州雅本制药见证西北中试产业崛起

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号