非遗文化看甘肃(45)|郭百花:一根麦秆绘匠心 非遗技艺助振兴

西北角·中国甘肃网记者 宋芳科

在“中国书画艺术之乡”甘肃通渭,麦秆画这门古老非遗曾藏于乡野。如今,市级非遗传承人郭百花以秆为笔、以心为墨,将田间废弃的麦秆打造成精美艺术品,不仅让这门技艺焕发生机,更用它串起了乡村振兴的致富链。

缘起微光:从“偶然心动”到“深耕不辍”

郭百花与麦秆画的羁绊,始于一次意外的发现。多年前,她在亲戚家见到一幅麦秆画,细腻的质感与独特的肌理瞬间抓住了她的目光。一次尝试中,她用麦秆粘出牡丹叶,夜晚灯光下,麦秆竟泛出温润光泽——这抹微光,让她笃定“麦秆能作画”。

起初,她以为制作不过是“剪剪贴贴”,真正上手才知其中艰辛。选料、漂洗、蒸煮、晾晒,再到熨平、打磨,每一步都需十足耐心;而最关键的“烫”工序,全凭烙铁温度与力度的精准把控,通过温差在麦秆上晕染出深浅色变,稍有不慎便前功尽弃。儿时,她曾跟着长辈学做简单的麦秆平面画,还靠草编技艺挣过学费,一手剪纸手艺在村里小有名气。一次偶然将麦秆剪开压平、拼出小花的经历,更让她下定决心:要把这“田间耍玩意”变成能登台面的艺术品。即便三十多道工序全靠手工,即便反复试错到指尖发麻,对美的执着始终支撑着她,力求每一处细节都“秸”尽其美。

匠心筑梦:从“工作室创作”到“全国获誉”

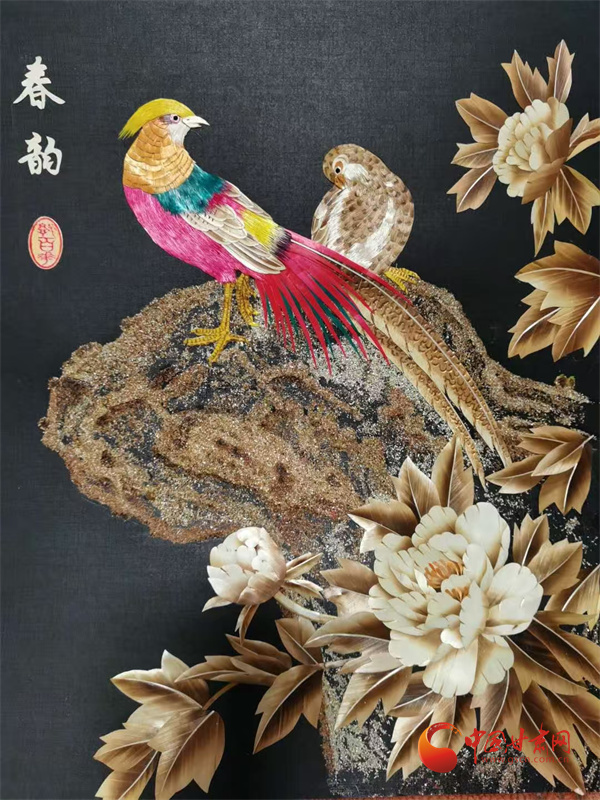

多年打磨后,郭百花走出了独特的创作之路——以拼贴手法为主,让作品更具层次感与立体感。在她十几平米的“百花麦秆艺术工作室”里,《春韵》勾勒出江南诗意,《敦煌文旅》再现丝路风情,《孔雀戏牡丹》尽显雍容华贵,而《锦上添花》中,小鸟的羽毛竟由细如发丝的麦秆剪贴而成,市场价达1500元左右。这些作品里,既有山川花鸟的灵动,更藏着通渭的乡土记忆,平凡麦秆在她手中彻底“化腐朽为神奇”。

凭借构思巧妙、技艺精湛,她的作品多次在国家、省、市、县展览中获奖,不仅让通渭麦秆画走出甘肃、走向全国,更让更多人知道“麦秆也能成艺术品”。如今已过不惑之年的她,仍常在工作室里一坐就是一整天,烙铁烫过麦秆的“滋滋”声,成了她最熟悉的创作旋律,也践行着“热爱可抵岁月漫长”的初心。

薪火相传:从“守护技艺”到“带动共富”

“非遗不是藏在橱窗里的展品,得有人学、有人做,才能活起来。”作为传承人,郭百花始终记着这份责任。过去,通渭麦秆画靠“师带徒、口传心授”传承,为让技艺延续,她敞开工作室大门:先后办起9期培训班,免费教留守妇女、残疾人学手艺;走进中小学课堂,用实物演示、动手实践的方式,让孩子们触摸非遗的温度。

在她的带动下,越来越多通渭人拿起麦秆“作画”。昔日被焚烧丢弃的麦秆,如今成了“致富宝”——有人靠制作麦秆画每月增收数千元,有人开起小店专卖手工制品。郭百花的心愿很朴实:“希望玉关村家家都能做麦秆画,让这门手艺成为通渭的‘艺术名片’。”一根麦秆,承载着她的艺术梦,更托起了乡村共富的新希望。

- 2025-10-09非遗文化看甘肃(44)|徐哲:一“砚”承千秋 传习续新篇

- 2025-09-30非遗文化看甘肃(43)|三十余载守艺 面团生花——陈会平让古老面塑焕新生

- 2025-09-26非遗文化看甘肃(42)|榆中麻家寺村:三代守一窑 青砖凝匠心

- 2025-09-18非遗文化看甘肃(41)|魏早冬:传承大漆匠心 对话古老时尚

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号