【重走西北角】追寻先贤足迹 聆听爱国故事——兰大新闻学子走进咸阳刘古愚纪念馆

清晨的阳光洒落在青石广场上,二十余名学生正围聚在一座青铜雕像前聆听讲解员的介绍。而雕像主人,就是被梁启超誉为“关学后镇”的爱国教育家刘古愚。在民族危亡之际,他放弃仕途,以实业造血、教育育才、报业醒民的三股火种,在陕甘大地点燃了近代化启蒙的燎原之火。

刘古愚雕像 张佳鑫/摄

实业造血:经世致用筑根基

晚清时期的中国正深陷列强环伺的危局中,在这民族危亡与实学传统的双重背景之下,刘古愚的救国实践首先从实业开始。他首创“励学斋”,“上海农学会陕西分会”等团体,更在咸阳、扶风、礼泉等地设立六所义学。这些实业成果直接为后续的教育事业奠定了基础。

“第一次见到改良织机图纸时,我爹说这法子能顶三个纺妇。”天阁村老人刘智民指着展柜里的《机器纺织十要》手稿回忆道,“听村里老人讲:先生蹲在纺车前比划讲解,棉絮沾满长衫也不在意。”在创办书院期间,他亲自设计纺织机械并教授工艺,其改良的“三锭纺车”使保富织布局年产棉布达1500匹,年收益达白银二千两(相当于当时200个农户的年收入)。这些资金不仅维系书院运转,更支撑其在甘肃办学时“购置泰西仪器数十种”,为陇原学子打开窥探现代科学之窗。

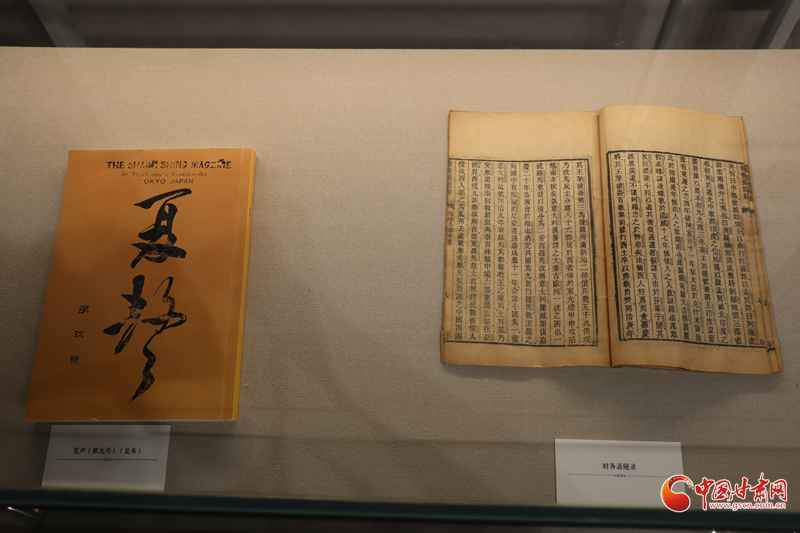

在礼泉烟霞草堂隐居期间,他仍坚持实业实践,试验成功的桑树嫁接技术使当地蚕丝产量提升三倍。临终前在甘肃大学堂,双目几近失明的他仍口授《机器纺织十要》,强调“衣被关中,可减银钱外流”,将民族工业与金融主权相联系,展现出超前的经济主权意识。这种将“小我融入大我”的品格,使其实业救国实践超越了单纯的经济层面,成为近代西北地区工业化启蒙的重要里程碑。

师生们正在体验“虚拟课堂”张佳鑫/摄

教育育才:甘陇育才固边疆

《甘肃高等学堂设备清单》显示,这批来自陕西的仪器占该校首批教具的68%,这正是刘古愚“实业养教育”理念的最好证明。1902年,他带着这些实业成果来到甘肃,基于这些实业基础,刘古愚的救国理念开始向教育领域延伸。

“刘古愚先生选择去了环境更为恶劣的甘肃主持大学堂,需要很大的毅力啊。”天阁村村民刘智民谈及乡贤,满是崇敬。在任甘肃高等学堂总教习一职期间,他力排众议将西方自然科学纳入课程体系。根据《甘肃高等学堂功课提要》,每周12课时中算学占4课时、格致(物理化学)3课时,远超当时京师同文馆的西学比例。他亲自编写《甘肃高等学堂学规》,强调“学问必期实用”,规定“凡习制造者需先通筹算,学矿务者必实测绘图”。这种重视实践的教学理念,直接影响了后来李仪祉治理泾惠渠时采用的测绘技术。

刘古愚的教育革新远不止于课程设置。他首创“日则登堂讲授,晚则彻夜批答”的教学模式:白天讲授国学两小时,晚上亲自批改算学作业;常常召集优等生讨论教学改进;对来访求教者“谈至半夜方息”。他反对死记硬背,主张“解其意不记则记”,鼓励学生互教互学,甚至告诫“不迷信师长”。这些方法比现代启发式教学早了一个多世纪。

尽管积劳成疾仅任职八月便离世,但其教育体系为甘肃培养了首批掌握现代科学的人才。据记载,学堂首批保送北京深造的邓宗等四人,后成为甘肃现代师范教育的奠基者。这种“教育-实业-救国”的闭环思维,使得他的教育思想超越了单纯的知识传授,成为维系西北边疆稳定的重要纽带。正如兰州一中校训“弘毅”所昭示的,刘古愚的教育救国实践,至今仍在激励着西北学子“修业进德,服务桑梓”。

报业醒民:笔锋维新启民智

刘古愚深知要真正改变西北,必须将学堂教育扩展为更广泛的社会启蒙。1904年,他在给陕甘总督的《兴学条陈》中明确提出“开民智必资报章”,而这一主张在《时务斋随录》的创办中就得已实践。这份“去塞求通”的刊物以“传播变法维新思潮”为己任,不仅是陕西最早的维新刊物,更开创了“报刊+书院”的独特模式:每期刊物由学生轮流担任主笔,内容涵盖变法论述、算学题解甚至纺织工艺图解,形成“学术研讨-报刊传播-社会反馈”的闭环,在其发行后,陕西士子订阅量半年内增长300%。

1897年,其学生毛昌杰创办的《广通报》更突破地域局限,转载《时务报》文章的同时,增设“秦陇农桑”“机器图解”等专栏,直接指导保富织布局的纺织技术改良。这些实践形成“教育-报刊-实业”的联动体系。此后,陕西乃至西北的近代报刊多受其启迪,刘古愚也因此被视作陕西近代新闻事业的奠基人。

甘肃高等学堂师生合影 摄张佳/鑫

在甘肃期间,刘古愚虽未直接办报,但其“新闻救国”思想通过弟子薪火相传——被誉为“报业巨子”的《大公报》主笔张季鸾,其“新闻救国”的理念深受刘古愚“经世致用”思想的熏陶;于右任“竖三民”报系的民主呐喊同样源于刘古愚“去塞求通”的启蒙精神。正如讲解员王卓菲所言:“很多人知道于右任、张季鸾,却不知他们的精神源头正是刘古愚先生。”他的思想不仅塑造了两位时代巨擘,更在陇原大地的文化血脉中生生不息。

这种将实业造血、教育育才、报业醒民环环相扣的救国模式,至今仍为新时代爱国主义教育提供深刻启示。兰州大学研究生杨妍雪在参观后感慨道:“站在先生奋斗过的土地上,才真正读懂‘学术扎根处,必是家国所需’的深意。”正如讲解员王卓菲所言:“先生在甘肃的八个月,是他生命最后的燃烧,却照亮了陇原百年的教育之路。”这位爱国教育家以实业为根、教育为脉、报业为声,终以燎原之势,完成了对西北大地最炽热的告白——这份精神遗产,正在新时代焕发更耀眼的光芒。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2022级本科生王云蕾、2025级硕士研究生张佳鑫;指导教师张华、张博为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-09【重走西北角】非遗“狮子登杆”点亮西槽村 文化传承与集体经济共舞

- 2025-07-09【重走西北角】兰州新区西槽村:以“三变”改革 激活乡村振兴内生动力

- 2025-07-09【重走西北角】从“厂区人”到“社区人”:锦华社区用“情”化解老职工心头“疙瘩”

- 2025-07-09【重走西北角】李锋锋:坚守27年 将一碗普通面条做成了“汇通面”金字招牌

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号