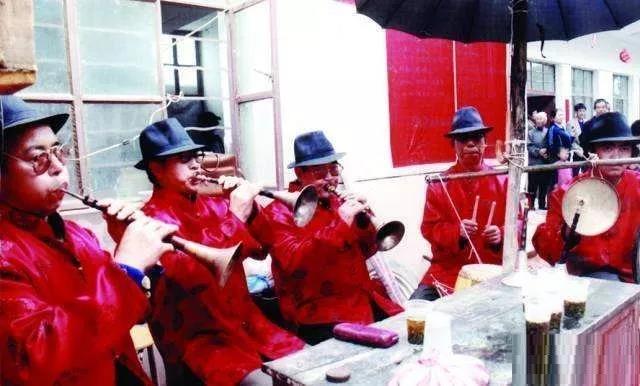

“秦州唢呐”享誉天水大地

秦州唢呐,俗称喇叭。唢呐起源于西周时期,盛于明、清时期。秦州唢呐广泛应用于民间祭祀、集会、丰收节庆或婚丧礼义中。在长期的流传过程中,秦唢呐已形成了独特的演奏风格。早在,清同治九年就已流传,代代传承,没有间断。其传人已整理成《唢呐曲谱系列》及《民间小调系列》。主要分布在天水市秦州区,以平南镇为基地,辐射至白家河上游的娘娘坝镇、李子园、汪川,西汉水上游的秦岭、小天水、牡丹、杨家寺,藉河上游的关子镇、太京、西口等地。

秦州唢呐品种繁多,通常以杆的长短不同而分为五种:海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐和柏木杆五种。已整理的秦州唢呐曲谱有:升官图、参朝、将军令、报恩、辞朝、将军出府、状元夸官、太子游四门、八仙请寿、阿弥陀佛、十枝香、超度、大佛登殿、五庚盘道、二倒板、十八学士登云州、五典坡、双宫诰、花亭相会、游花园、花堂会、三娘甩翠、过街调、三合局、全家福等20多个。已整理的秦州唢呐民间小调有:敬香曲、中状元、十盏灯、十字歌、绣香袋等。

秦州唢呐音色高亢、明亮,具有极强的感染力,无论用于表现自然事物或者人类的喜怒哀乐,都有其独到之处。唢呐的演奏技巧有连奏、单吐、双吐、三吐、弹音、花舌、箫音、滑音、颤音、叠音和垫音等,还可模仿飞禽鸣叫声。唢呐的演奏同戏一样,有主角、有配角,每个曲牌都有每个曲牌的主乐。而且曲牌不同,主乐不同,演奏的气氛也不同。

秦州唢呐以其独特的演奏风格享誉天水大地,具有很高的文化价值和文化发展空间。秦州唢呐表演期间配有云锣、鼓点、钹、铰子、梆子、笙、管、笛等乐器,大多时候静止表演,有时在迎送客人、祭祀现场都要行进式表演,唢呐演奏一般以两人为一组或三人、八人为一组,很少单人演奏。祭祀的时候场面较大,有几十个人同时演奏同一首曲子的,气势恢宏,不但在听觉上能够享受高亢、明亮、抑扬顿挫的音色,在视觉上也具有极强的感染力。

相关新闻

- 2017-01-20陇周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26陇周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 陇周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 陇周刊(2017年 第6期)

电影《烈火英雄》发布主题曲《逆行者》MV

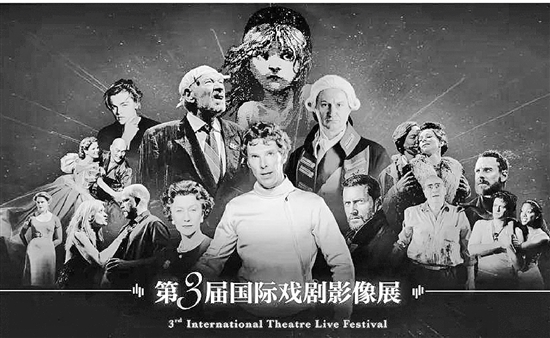

电影《烈火英雄》发布主题曲《逆行者》MV 在电影院里,看卷福和万磁王演舞台剧

在电影院里,看卷福和万磁王演舞台剧