原标题:兰州的外宣要“去名片化”

-@伐客老五

提起兰州,除了牛肉面,人们最容易联想到大西北,想起大漠孤烟和悠悠驼铃。

去年,兰州大学就巧妙运用"骆驼证"借势宣传,一时风靡网络。真是既有趣又可爱也无奈。一直以来,兰大被网友称作最孤独的大学,而兰州也是差不多的待遇,一直给人偏远的二、三线城市的欠发达印象--尽管她是黄河唯一穿城而过的省会城市,更是中国大陆地理版图的几何中心,而且最近几年一直在主打"中国西北游出发在兰州"的宣传口号。

还记得十多年前,一部叫《苏州河》的电影里头有位来自兰州的底层音乐人。当时很好奇怎会有来自兰州的角色设计。很多年后才知道,兰州音乐底蕴深厚,一大批地下乐手在这座城市执拗地坚守和成长。近年,随着兰州对"一条河"、"一碗面"、"一本书"等地域名片的推广,金城兰州的城市品牌和文化传统越来越被外界知晓和传播。给人一种感觉,原来兰州并不是那么"偏安一隅",多少还是一座有些底蕴和情怀的城市。

在我看来,兰州的城市性格就和兰州最有名气的牛肉面一样。虽然原料普通,但制作特别、汤料有味、面道有劲,而且在吃法上还有那么点儿兰州人的"执拗":兰州人吃面不讲究,端着碗蹲在马路牙子上就可以吃;在牛肉面的品种选择上,尽管有毛细、细、二细、三细、韭叶、薄宽、大宽、二柱子、三棱子等不同类型,但兰州人只要选定就会从一而终,少有改变。

所以,兰州这座城给我的印象是:既朴实无华又味道悠长。

而这,和即将在中央电视台纪录片频道(CCTV9)上映的纪录片《金城兰州》传递给我的印象差不多。只不过,后者是从一种更严谨"大历史观"的独特视角,更加全面和深入地诠释了金城兰州的城市性格--低调沉稳,攸关国运。《金城兰州》共分四集,分别是《渡口》、《枢纽》、《重镇》和《明珠》。

《渡口》讲述了2000多年前的金城故事。公元前121年,兰州可能还只是一个荒凉的河滩。年仅19岁的骠骑大将军霍去病西征匈奴,两次从兰州横渡黄河,从而让这个普通的渡口纳入到国家发展的计划之中--设令居塞驻军,为开辟武威、张掖、酒泉、敦煌河西四郡打通了战略要道。霍去病西征胜利后,汉朝又派大将李息继续修筑城堡,设金城县。"金城"从此开始。

《枢纽》讲述了兰州在2000多年陆上丝绸之路上的重要历史地位。公元215年,金城可能还是一座不太起眼的小城。但是,曹操控制的中原政权平定了陕甘割据势力,并委任苏则做金城太守。后者主政金城期间,大力改善民族关系,发展农业生产,使金城成为丝绸之路上的重要枢纽。此后几百年甚至上千年间,一大批文化行者、官员政要、外交人士途经兰州,使其成为中原地区联通西北,以及向西文化和经贸交往的重要节点。公元583年,隋文帝设兰州总管府,"兰州"载入史册。

《重镇》讲述了清朝以来的兰州史。公元1666年,随着西北尤其是甘肃战略地位的显著提升,清朝实施陕甘分治,设甘肃行省,省会从陇西迁到兰州。从此,兰州一直是整个甘肃的政治中心。1866年,左宗棠任陕甘总督,并于次年以钦差大臣督办陕甘军务。在他主政甘肃的十年间,不仅创办了中国最早的军事制造业兰州机器制造局,还创办了中国历史上第一家机器织呢局,真正把兰州打造成了中国西北的战略重镇。正是左宗棠在兰州苦心经营十年的基础上,才帮助大清王朝顺利收复新疆。1900年,又一位甘肃总督升允在兰州大力开展清末"新政"和洋务运动。在其主持下,1909年,由美国人设计、德国人承建、中国人施工的兰州黄河铁桥(即"中山桥")正式建成,成为晚清政府最有光彩的国家建设项目之一。

《明珠》讲述了新中国建国以后的兰州历史。1953年,是中华人民共和国第一个五年计划的开启之年。金城兰州再次迎来她与这个国家命运交汇的时间节点。兰州承接了中国一五计划156个重大项目中的8个,一举成为中国最重要的工业基地。胡菽兰、陈恩海等老一辈的科技教育工作者成为当之无愧的"共和国的长子"。此后的兰州历史,我们经历其中且非常熟悉,从中国西部大开发战略的实施,到中国第五个国家级新区兰州新区的建设。金城兰州迎来了史无前例的发展机遇。一颗璀璨的明珠在中国西北正冉冉升起……

然而,透过2000多年的悠久历史,我们很容易感受到,金城兰州的每一步发展其实都与这个国家命运的沧海桑田紧密相关。可能正因如此,作为一个攸关国运的西部城市,兰州的城市性格才显得那么独特而有魅力。这也是纪录片《金城兰州》超越世俗小元素和小情怀的"大历史"叙事传递给我的一种认识。

当年,兰州至乌鲁木齐的高铁通车,媒体报道的副标题大多用了“早晨吃拉面,晚上吃抓饭成为现实”这句话。贴着拉面标签的兰州,城市品格常年被矮化。在大多数人印象里,兰州,模糊得不能再模糊,我们是秋天的瓜果,是舌尖上的牛奶醪糟,是绿皮车时代的枢纽,是大军区,即便有明星到访,晒的朋友圈也是一水儿的牛肉面、黄河岸。

好在有了《金城兰州》。

一座城,放在很长的时间维度去看,张力自现。看《渡口》一集,厚重却不乏鲜活。公元前121年的起点,从桥介入,这都是我们最熟悉的街景。看纪录片,反观今天的生活,恍若隔世的感觉里,有了金戈铁马的气概。《明珠》一集,用了高颜值的演员,这样讲述历史,深挖兰州特有的缘工业文化而起的移民文化,不知那个细节,就直击人心,这都是我们父辈亲历的历史,这是一个共和国长子特有的城市气质,《金城兰州》的挖掘、凝练极其准确。内容的精彩不用再剧透,相信只要开始看,就一定放不下。

不得不说,这是我在屏幕上所见最美的兰州。执镜名头很大,自不必说,难得的是,镜头里饱含着对兰州的理解,片子里的兰州是活的,是我们熟视无睹、忽略大美的兰州。

特劳特定位理论一般用在市场上,《金城兰州》给兰州做了一个崭新的定位,在看过纪录片之后,兰州的新定位就会占据观众的心智资源,引发对兰州的崭新认识和热切向往。

《金城兰州》,是史诗,是乡愁,更是兰州的崭新定位。

兰州的崭新定位

-孙子

已经有近十年没有回老家兰州过年了,每年到这个时候,在外闯荡的人思乡之情就格外浓,想五泉山的庙会,想大众巷的小吃,想白塔山下的牛肉面馆,想顺着黄河漂流的羊皮筏子……,就这么一个一个地想着回味着,微信朋友圈却被一个热播的纪录片刷屏了。

“黄河的水不停地流,日子总是不懈地走,流过了家,流过了兰州,远方的亲人啊,听我唱支黄河谣……”说真的,我是先被这首歌给打动了,《金城兰州》的这首主题歌非常有力,笨拙而浓厚的乡音,还是我幼年时在小西湖边上听过的、在黄河岸上听过的一模一样的味道,对我这样的异乡人简直就是“催泪弹”。

南国阳光和暖,春风正宜人,我坐在城市的一个角落,蹭着旁边商场的WIFI,在手机上看完了4集样片。据说这个纪录片的制作团队就是此前制作《河西走廊》的团队,这更让我倍感亲切,去年的这个时候,我也是在出差的途中,用手机看完了〈《河西走廊》,那首由雅尼创作的〈《河西走廊之梦》至今还是我的手机铃声。

《金城兰州》纪录片采用实地拍摄、图像资料展示和情景再现的手段,讲述了今天的兰州市从汉代的一个渡口,历经两汉、魏晋、隋唐、宋元、明清到新中国成立后各个历史阶段,最终发展成一个现代化都市的过程,可以说是一座城市的传记。这个片子的摄影师是〈《纸牌屋》的延时摄影师,是这个行当的“大拿”,从视觉效果看的确与众不同,纪录片中展现的兰州形象雄浑与婉约辉映,轻灵与厚重同在,是我记忆中的样子,又不是我记忆中的样子。

我们在外地工作生活的兰州人,常常要面临很多关于家乡的尴尬,十几年前刚到南方的时候,我常常要花一番气力给别人描述兰州的方位,也要面临很多让人苦笑不得的问题,比如常被问道兰州是不是一棵树都没有,上班要不要骑骆驼,兰州人是不是出门都要带刀之类的。听说我是兰州人马上提到牛肉面的已经算是见多识广、让我感到亲切的了。

媒体人曹林写了一篇评论《你不能浅薄到提起兰州只知道牛肉面》,其实这也怪不得人家,城市宣传工作有责任。以前,那些奇葩问题常常让我很“上火”,也曾经和别人争锋相对地较过真。后来我在文化教育行业工作,慢慢也就明白:人们对一个城市的认识,绝对有来源,为什么他们不知道兰州所在何处,为什么他们眼中的兰州就是沙漠、骆驼,或者只有牛肉面?这是因为过去在大众传媒中,兰州的形象要么是缺位的,要么是名片化的。当然,用城市的名片——比如说牛肉面——让人们了解兰州有很大的好处,但长此以往,兰州的其他方面并不能被外人了解,造成了城市形象的简单化、抽象化。你天天跟人家说兰州的牛肉面,能怪人家一说兰州就想到牛肉面吗?兰州作为历代西北地区的战略重心、建国后国家工业建设的第一线,乃至于在“一带一路”构想中的作为也得告诉别人。所以,我们很迫切地需要一个能展示兰州全面形象的媒介产品,这就是《金城兰州》这个记录片有所突破的地方。我把《金城兰州》这个记录片发给南方的朋友看,不少人也惊叹:“哇,原来兰州是这样的!”

我直觉地感到近两年来兰州的外宣工作有很大起色,几天前我发现网购也能买到牛肉面了,而且兰州牛肉面也有了萌萌的卡通形象,每到冬天,反映兰州蓝天的讯息和图像在网上就铺天盖地……现在我告诉别人我是兰州人,听到的回应是:“那里空气好噢……”。这也说明,兰州的发展也好,宣传也好,都在“去牛肉面化”,走向多元。

看完《金城兰州》以后,我写了这么第一段文字,这是一个在外地的兰州人的一点感受,有一个朋友说代为向兰州的媒体投稿,看能不能登出来,如果能见诸报端,也顺便给家乡的父老乡亲拜个年,希望兰州越来越好,越来越美。

年景|兰州:社火闹新春

年景|兰州:社火闹新春

力争15户省属国有控股公司上市

力争15户省属国有控股公司上市

甘肃康乐县如此贫困的一家人

甘肃康乐县如此贫困的一家人

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

盘点那些曾经感动中国的军人

盘点那些曾经感动中国的军人

绮丽光影点亮日本古都奈良之夜 梦幻唯美(组图)

绮丽光影点亮日本古都奈良之夜 梦幻唯美(组图)

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

莫文蔚期待与李宗盛再合作 因缘分献声《美人鱼》

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

小李子"夺奥路"敌影重重 万磁王、德普船长都是劲敌

他当红时抛弃女友

他当红时抛弃女友

孙悟空死在取经中

孙悟空死在取经中

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

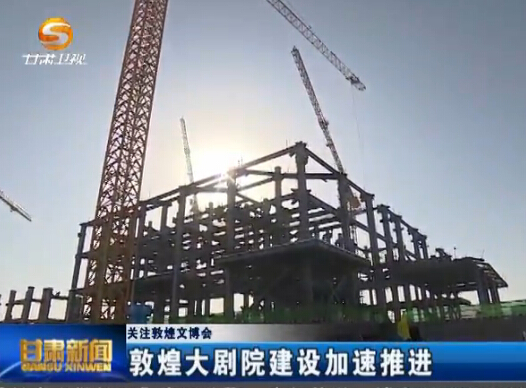

关注敦煌文博会:敦煌大剧院建设加速推进

关注敦煌文博会:敦煌大剧院建设加速推进

甘肃省市党政主要领导干部研讨班继续举行分组讨论

甘肃省市党政主要领导干部研讨班继续举行分组讨论