【重走西北角】解码隆昌牌坊的文化密码 看古今精神的接力

巴蜀古驿道的青石板,被千年马蹄踏磨得温润如玉,晨露栖身石缝,折射出细碎而古老的微光。道路两旁,一座座石牌坊如同沉默的史官,在川东的烟雨风霜中,已悄然矗立了五百个春秋。自明弘治九年至清光绪十三年(1496-1887),这些以坚硬隆昌青石为纸、以工匠刀凿为笔镌刻而成的立体史书,既铭刻着德政的温度与孝义的重量,也烙印着封建礼教的沉重枷锁。它们是“中国石牌坊之乡”独一无二的文化密码,更是一部深深镌刻在石头上的中国精神长卷。

中国石牌坊之乡 赵梓涵/摄

石立春秋:驿道上的“立体百科全书”

站在南关古镇的青石板上,指尖能清晰触到深浅不一的凹槽——这是穿越时空的“痕迹”,是唐代荔枝古道的无声证言。讲解员李静的声音轻柔传来:“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。杨贵妃所食的贡品荔枝,除了广西,还有泸州合江县,从合江运往长安,必过这条驿道,所以它也被称为荔枝道。”

而今天,取代马蹄声的是游人的惊叹。形态各异的石牌坊沿古驿道次第排开,构筑成全国罕见的“牌坊艺术长廊”。

“隆昌设县始于1567年,‘图治安,书教化’是它的初心。”这座曾被视为“三不管”的川东小城,在眼前逐渐清晰。它因扼守六路要冲,成了巴蜀本土文化与湖广移民文化激荡交融的舞台。历史上,隆昌曾有两百余座石牌坊,历经沧桑后现存十七座,其中十三座密集守护在南、北关古驿道两侧,涵盖德政坊、节孝坊、功德坊、贞洁坊、孝子坊、百寿坊、山门坊、镇山坊八大类别,几乎囊括明清牌坊所有形制与内涵。学界称其为“石头百科全书”,每一块静默的青石,都在用斑驳的纹路和深刻的字迹,低语着隆昌乃至中国的过往。

晨光攀上觉罗·国欢德政坊的顶端,将“宣慈惠和”四个大字映照得格外清晰。隆昌青石质地独特,细腻处胜花岗岩,坚硬时超石灰岩,既能承载匠人精雕细琢的龙凤呈祥、牡丹怒放纹样,又能抵御五百年风雨侵蚀。“你看这斗拱的弧度,完全仿照精巧的木构样式,却比木头更经得起岁月磋磨。”顺着她的目光,我触摸那些被时光磨圆的棱角,仿佛仍能感受到当年石匠铁锤与钢钎撞击时迸发的温度。

觉罗·国欢德政坊 赵梓涵/摄

善念永续:刻在石头里的民生智慧

舒承湜百岁坊的捐款名录,是清代民间朴素善念的鲜活档案。光绪六年(1880),百姓感念百岁老人舒承湜之德,自发募资建坊。声名赫赫的四川总督丁宝桢亲题“世上难逢”,为冰冷的石坊注入了一抹难得的温情。

百姓的善念涓滴汇聚,筑成四柱三门的巍峨牌坊,让“老吾老以及人之老”的古老理想,在青石上获得了具象的永恒。善念不分大小,守礼而行。

舒承湜百岁坊 赵梓涵/摄

光绪十三年(1887)的郭玉峦功德坊,更耐人寻味。其坊上“乐善好施”四字中的“善”字,竟故意少刻了两点。据考,这是本地书法家深谙颜体精髓后的刻意为之,寓意“行善永无止境”。

郭玉峦的善举确实配得上这层深意,他捐资兴创郭氏义馆,让贫穷学子得以读书,还资助应试学子旅费和住宿。曾捐银千两兴建“栖流所”,不仅为流离失所者提供食宿,更延请木匠、石匠传授技艺。“授人以鱼,不如授人以渔。”这才是善念永续的关键,不仅给予当下的帮助,更播撒长远的希望。如今,牌坊虽微显倾侧需钢架轻扶,但“善”字空缺的两点,如一双深邃的眼睛,仍在叩问着何为真正的善行与可持续的济世之道。

郭玉峦功德坊 赵梓涵/摄

古今对话:青石上的精神接力

保护者们秉持着独特的理念,不做“温室保护”,更愿让牌坊在自然的风雨中优雅老去。保护工作重在运用科技延缓风化,却刻意保留风雨侵蚀的斑驳,千年风雨才能滋养出独特韵味。

行走在牌坊群中,古今治理智慧的交响清晰可闻。北关牛树梅的德政坊,铭记着他“敦俗劝农桑,大力兴农学”的方略。

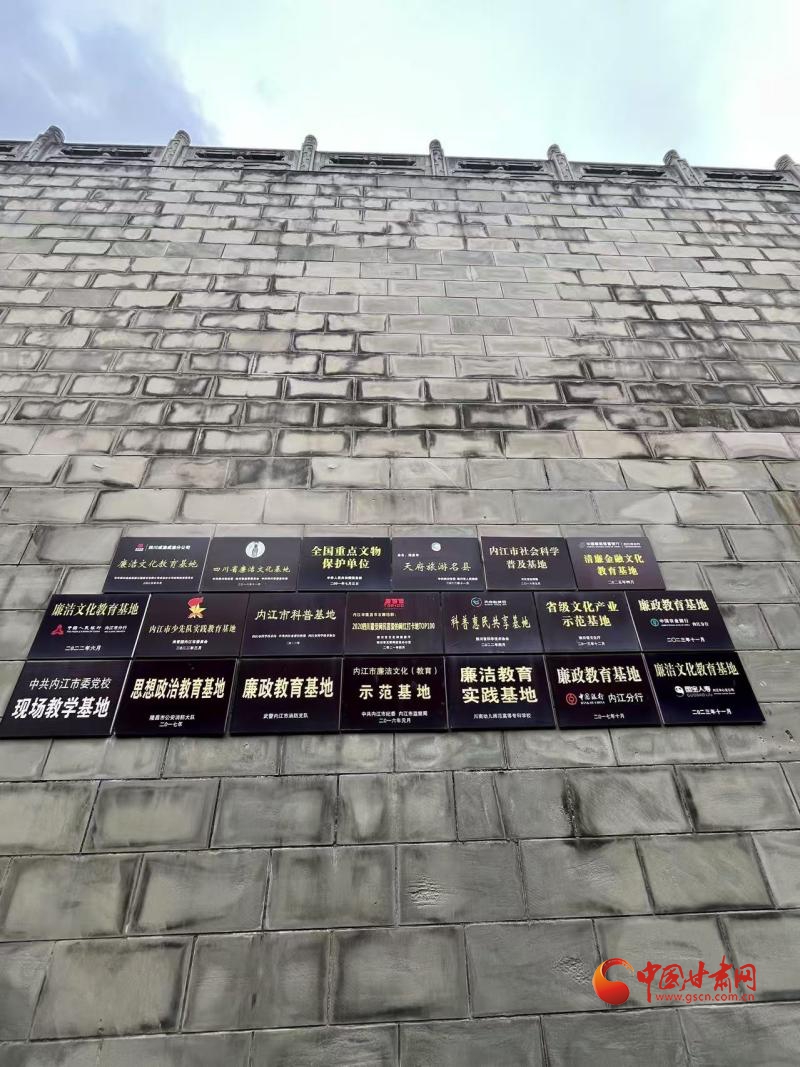

如今,南关古镇与北关景区共同组成了四川省廉洁文化基地、内江市社会科学普及基地等。这些牌坊本身就是最生动的“露天课堂”,德政坊诉说着清廉为民、务实担当的价值,是穿越时空的为官标尺。功德坊传递着善念不息、授人以渔的智慧。当年轻一代触摸青石上的纹路,便是在与历史对话。

隆昌石牌坊荣誉展示墙 赵梓涵/摄

青石回响:血脉中的精神守望

作为内江文化版图上最醒目的精神图腾,隆昌石牌坊的肌理里,深深烙印着这片土地的基因密码。地处六路冲要,它见证了巴蜀的雄浑与湖广的灵动在此交汇、共生,滋养出一种开放而坚韧的胸怀。五百年栉风沐雨,青石不语却以屹立的身姿宣告着对核心价值的持守。这种在交融中不失本色,于变迁中固守根基的禀赋,正是内江文化历经沧桑而枝繁叶茂的生命力所在。

凝望这些青石的史册,历史的馈赠与警示同样清晰,德政为民的温度、善念永续的智慧,是值得世代相传的火种。

这些青石终将继续风化,但它们承载的德政之光、良善之念、生命之韧、以及为官为民之真谛,早已融入隆昌乃至内江人的血脉气质——一种在巴山蜀水的险峻与移民文化的交融中淬炼出的坚韧不拔、仁爱务实、崇文重教,以及对美好生活与良善治理的不懈追求。就像郭玉峦功德坊上“善”字缺失的两点——那不是遗憾,而是永恒的期许:愿后人以清醒的头脑继承精华、摒弃糟粕,以行动续写这份厚重的精神长卷,让青石的回响,穿越时空,永远清澈而深邃。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2024级硕士研究生赵梓涵、郝晨曦、刘一菲;指导教师王强、张维民为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-09【重走西北角】兰大新闻学子走进国家大剧院感受艺术与科技双重魅力

- 2025-07-17民乐:祁连山下花似锦 制种油菜长势旺

- 2025-07-18玉门:“指尖”种田 “慧”就粮仓

- 2025-07-18泾川:红牛“组团”跑出致富加速度

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号