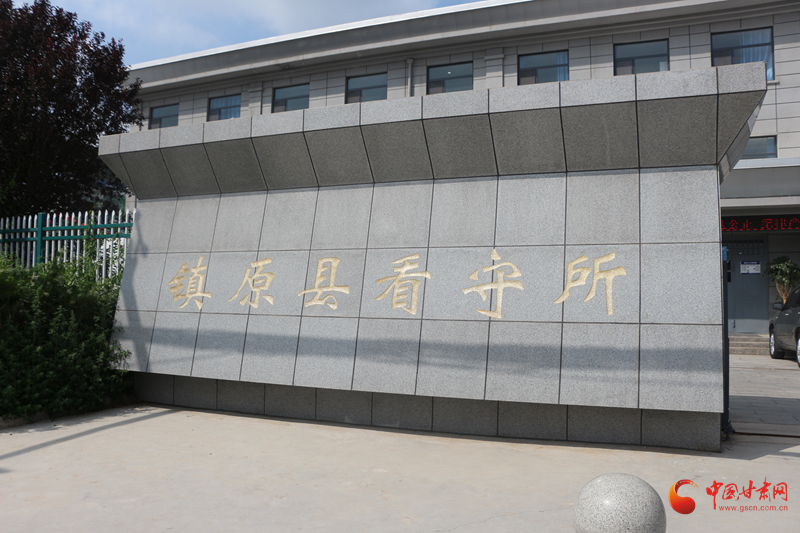

从土窑洞到全国标兵 镇原看守所的75载法治之路

西北角·中国甘肃网记者 孙珩力

看守护所的墙面上悬挂着“责任高于一切”的警示标语,值班民警正通过智能监控系统巡视着每个角落,镇原县看守所被公安部评为“全国标兵看守所”的地方,安全无事故的纪录已延续了整整75年。

“这是几代看守人用青春和奉献换来的成绩。”所长杨继社站在荣誉室的一张黑白照片前说道。照片上,4孔简陋的土窑洞依山而建,那是1949年看守所初建时的模样,当时仅有2名管教民警。

从窑洞到现代化看守所

镇原县看守所的发展历程,堪称中国基层法治建设的缩影。1949年建所之初,4孔简陋的土窑洞就是全部设施。1972年,看守所迁入镇原县公安局后院,变成一排10间砖混结构的平房。

2009年,看守所再次迁建至城关镇金龙村新址,开启了现代化看守所的新篇章。2024年初,随着1174万元二期维修改造项目的启动,现在的监区,标准化监室配备了实木床铺、个人物品存放柜、独立卫生间和淋浴房。直饮水系统取代了人工送水,消毒柜、一体化厨灶保障着在押人员的“舌尖安全”。新建的60平米驻所卫生所里,心电图机、制氧机等医疗设备一应俱全,这里还被公安部评为“医疗卫生专业化示范所”。

高墙内的“特殊学校”

“失足者再生之地,育新人特殊学校”这是悬挂在镇原县看守所教学楼前的书法标语。1998年,当民警发现在押人员文盲占比大、文化素质低的问题后,一场扫盲普法活动在监区内展开:1个黑板、10套桌凳、100多套《农民识字课本》和80多册《看守所在押人员读本》组成了大墙内的“扫盲学校”。

一位目不识丁的在押女犯姚某,在这里学会了人生第一封信:“亲爱的爸爸妈妈,因我文化素质低,法律意识差,一时冲动走上了犯罪的道路……我只求您,能让我妹妹好好学习,不要跟我一样……”

镇原县文化底蕴深厚,素有“书画之乡”美誉。看守所充分发挥这一优势,在监区建立文化长廊,张贴富有教化意义的书画作品;开办书法班,组织读书看报、法律政策学习;创新开展象棋、篮球、歌咏比赛等文娱活动。

如今,走进展览区,一幅幅书画作品整齐摆放,“很多在押人员在这里接触到书法后,都产生了浓厚的兴趣,都会坚持进行练习。”看守所民警介绍。

刚柔并济的管理艺术

“法律不是冷冰冰的条文,背后有情有义;监墙之内同样可以闪耀人性的光辉。”这是刻在镇原县看守所民警心中的工作信条。

在这里,精细化管理与人文关怀实现了完美融合。管教民警每天走进监室,落实“八必谈”“四熟知”要求,运用“三多”“四勤”“五心”工作法,随时掌握在押人员思想动态。在押人员一日生活实行军事化管理,被子叠得像豆腐块,物品摆放成直线,监室卫生达到统一标准。

至今经常被民警们提起的,还是一碗鸡肉的故事。1996年,死刑犯何某被押解到镇原时拒不服从管教。秦得玺所长每天找他谈心,了解到他患有多重疾病后悉心照料。三个月后,何某提出临终想吃一顿鸡肉的心愿。秦得玺骑着自行车跑到郊区自费买鸡,炖好后端到何某面前。当鸡肉入口的那一刻,这位死刑犯泣不成声:“您的恩情,我下辈子一定报答。”

薪火相传的监管铁军

“支部建在所里、党心凝于支部”——这是镇原县看守所对“支部建在连上”传统的实践创新。自1986年建立党支部以来,这里形成了“支部议所事、书记抓所务、委员管所安”的工作机制,为监所安全运行提供了坚强的政治保证。

队伍建设上,看守所坚持“三坚持三做到”:坚持政治建警,做到对党忠诚;坚持从严治警,做到知敬畏存戒惧守底线;坚持从优待警,做到奋发有为、担当奉献。完善民警考核评价机制,创新开展“四比四看”活动,持续培养监管工作的行家里手。

今年6月,当120名社区矫正对象走进镇原县看守所监区,铁门闭合的声音在走廊回响,有人轻声感慨:“自由呼吸多么可贵”。而此刻值班室内,民警正通过智慧监管平台巡视每个角落,电子屏幕上跳动着“责任保证一切,责任高于一切”的标语。

看守所荣誉室内,秦得玺所长佩戴过的“全国先进工作者”奖章依然在此陈列。一位年轻民警在交接班日志上写道:“第七十五年安全无事故日”。窗外夕阳西下,高墙上电网的轮廓在余晖中渐渐柔和,如同这座坚守了四分之三个世纪的看守所——既有法律的刚性,又有人性的温度。

- 2025-07-15鲁甘协作——“山东专家工作联络站”在兰州揭牌

- 2025-07-15【小陇画报·391期】嘉峪关:草湖湿地公园 城市的“天然空调”

- 2025-07-15陇拍客丨民乐:马铃薯喷药管护忙

- 2025-07-15陇拍客丨肃南:雨霁麦浪涌 花海映祁连

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号