非遗文化看甘肃(32)|山丹罐罐席:陶罐里的千年烟火 舌尖上的丝路乡愁

西北角·中国甘肃网记者 宋芳科

在河西走廊的苍茫大地间,山丹县的老城巷弄里,总飘着一股令人垂涎的醇香。那是陶罐与火焰缠绵后的馈赠,是羊肉与药材相拥的浓汤,更是丝绸之路千年风霜沉淀的味道——山丹罐罐席。这道以陶罐为器、以匠心烹制的非遗美食,不仅承载着西北宴席文化的密码,更在非遗传承人王永德的坚守中,熬煮出一段活态传承的佳话。

一罐千年:从驼铃古道到百姓炕头

山丹罐罐席的根脉,深植于汉唐丝绸之路的黄沙之中。彼时,商队驼铃叮当,西域商人与中原行者在此交汇,陶罐煨肉、暖汤驱寒的饮食方式随之流传。当地人将胡商带来的香料与本土牛羊肉结合,以耐烧的陶罐为器,创造出“一罐煨天下”的智慧。明清时,更演变为山丹人婚丧嫁娶的“定席礼”——九只陶罐列队灶台,荤素相宜、汤菜交替,寓意“九九归一”“团圆长久”。

“罐罐里炖的是岁月,席面上摆的是规矩。”王永德抚摸着祖传的粗陶罐,罐身釉色斑驳,却烙着百年烟火。他常说,旧时山丹人办席讲究“三台席”:先以罐罐席暖场,再上八大碗,最后以面食收尾。而罐罐席的“九罐十二碟”中,必有一罐“全家福”汤,以羊肉、鸡肉、丸子、蛋饺等汇成一锅鲜美,象征家族和睦、五谷丰登。

匠心守艺:王永德的“罐罐哲学”

王永德,是山丹罐罐席的市级非遗传承人。他的传习所在李桥乡高庙村,推门而入,柴火香混着肉香扑面而来,陶罐在灶上咕嘟作响。

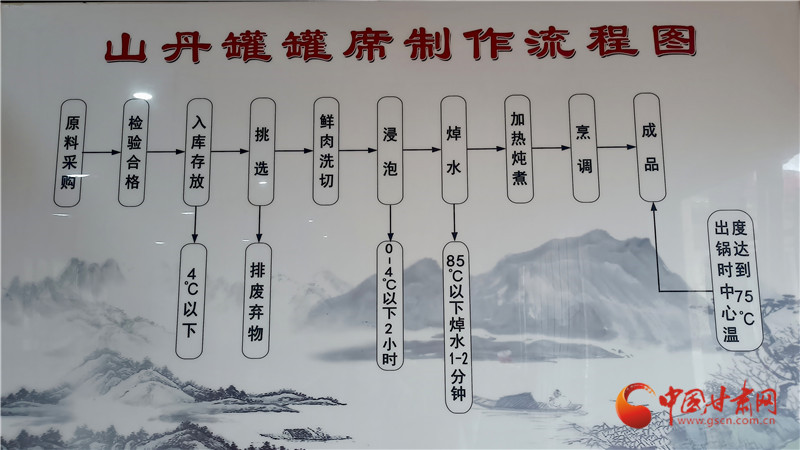

“选材不能将就,三年以上的羯羊,肉质才够紧实;配菜必用山丹野生地耳、发菜,这是罐罐席的魂。”凌晨五点,王永德已穿梭在农贸市场,指尖划过羊肉纹理,便能辨出新鲜与否。“紧火煮肉,慢火煨汤,火候差一分,味道就薄一寸。”王永德从吊汤、炒糖色到下料煨香,八道工序环环相扣,八小时文火慢熬,方得一罐琥珀色的浓汤。

有人劝他改用高压锅省时,他摆手:“高压锅是快,可哪能煨出这层油膜?这油膜锁得住鲜,也封得住情。”在王永德眼中,罐罐席的精髓不在“吃”,而在“煨”——煨的是时间,是耐心,更是对传统的敬畏。

破局与新生:让非遗“活”在烟火里

面对“后继无人”的困境,王永德做了一件“离经叛道”的事:打破“传内不传外”的旧俗,在传习所开班授课。他的弟子中,有返乡创业的青年,有研究民俗的大学生,甚至还有慕名而来的外国友人。“非遗不能锁在柜子里,得让人看得见、摸得着、学得会。”他改良陶罐尺寸,将直径30厘米的大罐缩成15厘米的迷你款,方便年轻人操作;编出“一吊汤、二炒糖、三下料、四煨香”的口诀,让繁琐工序变得易记。

陶罐不熄 乡愁永续

如今,王永德的传习所成了山丹的“文化地标”。灶台上,陶罐依旧咕嘟作响;墙面上,挂着历代传承人的老照片;展柜里,陈列着汉唐时期的陶片与明清食谱。老人常坐在门槛上,望着学徒们忙碌的身影,喃喃自语:“老祖宗留下的东西,不能丢在咱手里。”

山丹罐罐席,早已超越了一道美食的范畴。它是西北人粗粝中的细腻,是游子舌尖上的乡愁,更是中华文明“活态传承”的缩影。当陶罐在火光中泛起微光,我们仿佛看见:千年前的驼队商旅,正围炉而坐,分享着一罐暖汤;而未来的孩子们,也将循着这缕香气,读懂非遗背后的文化基因。

在快节奏的现代社会,山丹罐罐席如同一坛陈年老酒,愈久愈香。王永德用一生守护的,不仅是陶罐里的味道,更是一方水土的文化自信。当非遗走进烟火人间,当传承成为全民共识,那些沉淀在岁月深处的技艺,终将焕发新的生机。

- 2025-06-27非遗文化看甘肃(29)|母亲河畔“服侍”古梨园的“天把式”

- 2025-06-19非遗文化看甘肃(28)|张掖非遗传承人贾永飞:创新教学,让古老技艺焕发青春活力

- 2025-06-13非遗文化看甘肃(27)丨山丹炒拨拉:千年烽烟里的非遗美味 王金秀以锅铲书写传承新篇

- 2025-06-04非遗文化看甘肃(26)丨赵星萍:传承非遗匠心 剪出乡村振兴新画卷

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号