黄石 笔墨下的汉简情缘

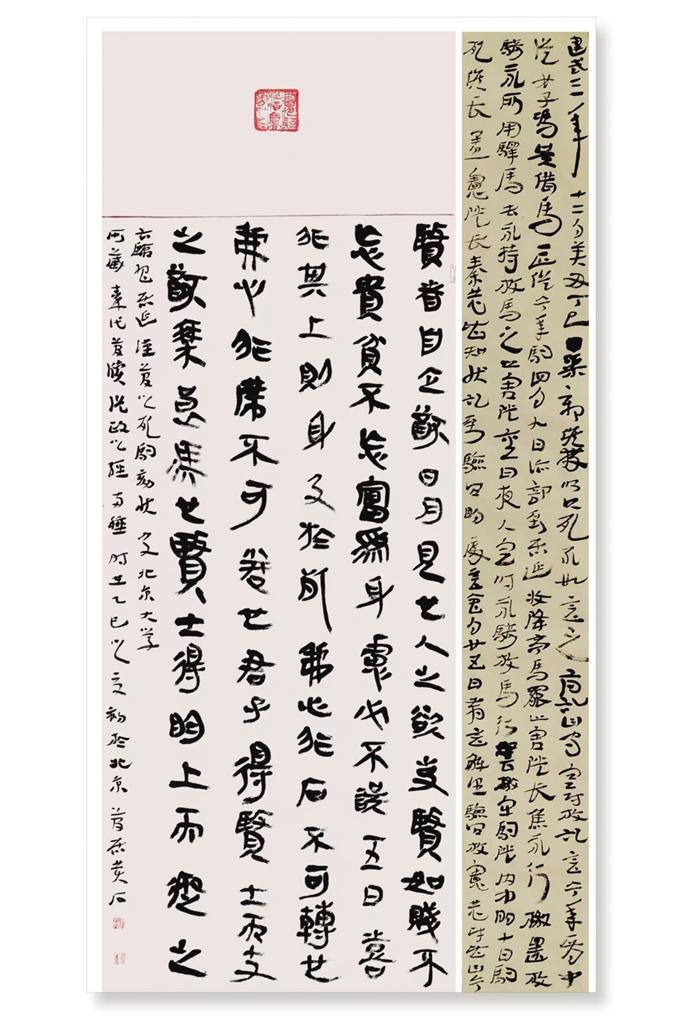

居延汉简北大秦简日课

1

高峰时地铁里人流汹涌,人们排着队,挤满下行的电梯。黄石从人群里奔出,走楼梯,三步并作两步追着时间跑,眼看就要到站台上,一脚踏空,摔了下去。

怎么都站不起来。地铁站工作人员围拢过来,搀起他,把他送出了站。脚挨不了地,打电话给朋友,朋友把他背去了医院,一拍片子,是脚踝处骨折。黄石婚礼日期已定,请柬都发了,说什么也不肯打石膏。一只脚裹进厚重的石膏壳里,婚礼怎么办?医生没办法,只做了复位,让他回家好好卧床休养。

婚礼如常举行,黄石拄着双拐出现在婚礼上。有宾客望着新娘感慨,这么才情兼备的女子,怎么找了个残疾人。又望望黄石,这人怕是有两下子。等到新娘新郎登台,黄石说什么也不肯拄拐,自己走着上台,短短几步路,长得像走了一个世纪。礼毕,他从台上下来,疼得西装都被汗塌湿了。

2017年,黄石和爱人在中国书法家协会导师班进修时相识。志同道合的人,心意相通,于是彼此的生命里扩张出第三空间。在这个新空间,笔墨恣肆,黑白线条幻化成绚丽的彩虹,自由便生发出无限的想象力。

他们在北京通州安定下来,有了家,又有了工作室,还有了两个可爱的女儿。

黄石的工作室叫简居,书法名家李有来先生为他题写。李先生曾任中国书协导师班导师,黄石是李先生的爱徒。简牍书法古雅率真,抱朴含拙,所涉风格和笔法元素极为丰富,任你信马由缰自由驰骋。李先生说黄石觅得书法可开垦之地,对艺术又有着天生的敏感和探索之心,书画兼修,前景可期。

2

在导师期许的目光里,中国书法家协会会员、甘肃简牍书法院院长、中国书法传媒汉简书法课题导师、北京物资学院特聘书法教师……努力前行的黄石多出一长串头衔来。金石书画,一向被他视为至爱。平日里,他总在简居,脚依旧时不时隐隐作痛,能不出门就不出门,出门也尽量不坐地铁。教学生上课,余下的时间,都被他用来写字画画。

简牍的轨道一遍遍在幻想中架设,目的地在雾里渐渐浮现。他每年回甘肃两次,带着全国各地的学员,他把培训班的地点放在了甘肃。带完学生,可以捎带着回趟老家,黄石的老家在甘肃甘谷。自甘肃向东,一路连续起伏的赤褐色山峦,支撑着西北高而单调的天空。日头热辣辣的,满目饥渴的风景。经过甘谷,火车上常有人惊叫起来,“看,大像山!”丝绸之路走向远方,甘谷的东边麦积山,西边敦煌,大像山一尊彩塑巨佛稳稳地坐在依山开凿的穹窿之中,神态庄严地注视着这一片历经沧桑的土地。这里原本水草丰美,秦人先祖在这里牧马。追风、白兔、蹑景、追电、飞翩、铜爵、晨凫……彪悍的骏马如简牍上流畅的笔画掠过原野。渭水流过,甘谷汉简现存于甘肃省简牍博物馆,从东汉末刘姓墓中出土,一人用隶书书写了23枚汉简。瓦蓝的天空,道旁的树木零落,庄稼依着高低不平的山势挣扎着向秋天生长。

书法家黄石上世纪80年代生人,出生在甘谷县五家河乡周元平村,甘谷最南边的一个小山村。周元平村离大像山还有几十公里路,像是书法中长长的留白。黄石说话已经很少有甘谷口音。几千年来,甘谷固执于一种古老的语言体系。那种节奏极快,鼻音又重,时不时冒出一两声无法书写的叹词的甘谷话,听上去陌生得如同外语。

3

1991年春天,6岁的黄石跟着全家迁往酒泉金塔县。河西地广人稀,搬家,是为了能吃饱饭。黄石并不明白这长途迁徙意味着什么,只记得母亲把家里仅有的几件棉袄都缝了又缝,往里面塞进许多棉花。

初到河西走廊,全家借住在村会议室里,四面透风的土墙挡不住凛冽的北风。新垒的土炕上就铺着一张竹席,睡一觉起来,脸上身上全是席子印。乡亲们真好,送面粉、送煤,还有人端来热腾腾的烧壳子。黄石第一次知道,世上还有这么暄软的面食。

村里照顾外来户,给他家按人口分了地。这里是水浇地,头一年耕作,到了秋天,一亩田就收了八袋麦子。父亲在厨房的一角垒出来个粮仓,一袋袋小麦倒进仓里,满满的仓,喜气洋洋的像过年。父亲定下了一个五年计划,只种麦子。

黄石简居的墙上贴着他新画的四条屏,高粱题红运当头,稻子题稻香丰年,玉米题金玉满堂,金黄色麦浪起伏,题写的是买卖兴旺。丰收更为直观地落在他的画上,他的画在市场上行情比书法好。

来到陌生的地方,写字成了黄石最先崭露头角的特长。五分钱买张白纸,母亲用针线缝成作业本。穷困,让黄石每下笔写字,都格外郑重其事。村小学的陆校长发现黄石的字写得比老师都好。

写字,笔是关键。甘谷的汉墓里就曾出土过一支闻名世人的象牙笔。五年级时,黄石东拼西凑零件,精心改装成一支钢笔。笔握着顺手,像从手心里长出来的。笔尖是他用砂纸一点点磨出来的,用这支笔写出来的字,有种天生丽质的流畅。后来,那支笔被语文老师借走,老师说弄丢了,没还他。一年后,他在初中数学老师——就是他媳妇手里,又看见了那支笔。

时隔二十多年,讲起来黄石语气里仍带着不甘。从那以后,再没有过那么好用的钢笔。只好继续写大字。

大字课,黄石的字写得好。陆校长一面夸他,一边让大家把学校的旧报纸存下来,都留给他练字。写完作业,黄石就趴在桌子旁,在报纸上练字。那纸真好,比现在宣纸的质地手感都好。墨在报纸上洇开的样子,像极了戈壁滩上突然冒出来的野花,让人看着惊喜。

河西走廊,金塔、敦煌、武威等诸多地方出土简牍。后来,黄石在酒泉有了书画工作室。他开始临写简牍。一篇200多字《西北书院赋》的文章刻字上墙,字字成为确凿的存在,是对他那一段时间临习汉简的总结。

4

2015年,甘肃省书协主席去酒泉出差,看到黄石那幅刻在墙上的简牍书法作品,眼前一亮。甘肃正推行地域书风,全国80%的汉简,在甘肃出土。外地书家争相来甘肃临简,甘肃的书法家更要在简牍中吸取养分。

那年冬天,甘肃省首届简牍书法培训班在省委党校开班。培训五天,白天理论课,晚上创作实践。暖气片滋滋响,教室里坐满了人,有六七十岁的老人,也有刚毕业的大学生,大家挤在一起,哈出的白气让窗户变得雾蒙蒙的。老师带着他们整夜临摹《居延汉简》。那会儿黄石才知道,原来简牍的横写得要风吹草低,竖写得要胡杨挺立。

黄石作为最早接触简牍书法的作者之一,被邀请上台分享经验。那会儿他刚临写简牍两三年,一边讲一边心里直打鼓。从讲台上下来的那一刻,黄石对临简又有了新想法。

有位老先生临简,临着临着突然哭了。这哪是写字,这是在跟戍边将士对话啊。那一刻,黄石忽然明白了,笔墨能通神。

结业那天,老师送了一幅自己的书法作品给黄石。那幅字现在还挂在简居,每次看到就想起老师说过的话,简牍不是古董,它是活的,要让两千年前的墨迹在你的笔下,重新呼吸。

学习班结束后,开始筹备首届甘肃省简牍书法展。征集来的一百多幅作品,九成是临摹的。最后,组委会连夜开会,拍板定下调子,管他是临是创,先让简牍活起来再说。

展览最终在金塔县举办,县委书记下决心把征用的酒店大堂改造成展厅,花了几十万元。就这样,展览上,来自全省的120件简牍书法作品第一次集体亮相。这次展览,成为甘肃简牍书法发展的里程碑。人们记住了简牍,记住了这些写在木片上的文字的模样。展览后,这些作品留在了曾有汉简出土的金塔,像是一种轮回。

5

2017年,黄石的简牍书法作品接连入选了全国第四届隶书作品展和全国第二届书法临帖展。

临简,并非照猫画虎,需凝神静气,一呼一吸间,回到两千年前,什么场景,和什么人一起,在木片上写下经历之事,写下一行行所思所想。

永元五年六月,屋外,沙尘弥漫,屋里,汉代边塞令史谭,蜷缩在甲渠候官土坯房的油灯下,面前摊开新削制的胡杨木简。他满身尘土,刚清点完库里的武器,手指上还沾着检查弩机时蹭到的黑色松脂。用居延当地产黄羊毫笔,蘸松烟墨,一笔一画记录下,“弩廿七具,承弦卌二,矢千三百,楯六十,釜五……”匈奴虎视眈眈,物资审计生死攸关。于是,就有了这77枚用绳索串编好的居延汉简。

简居的清晨,黄石坐在桌前,临写《永元器物簿》,临写悬泉汉简。写下“置传马”三个字时,仿佛一匹传马正奔驰在丝绸之路上。

定居北京的黄石每年都组织简牍游学。北京香山红叶时节,金塔的胡杨林也渐成金色,引无数人蜂拥而至。这胡杨林原本是当年村民们为了防风固沙种下的。沙海里长出来的简牍,藏着那个朝代的记忆密码。简牍学博导张德芳先生与黄石因简牍结缘,他送给黄石一套在金塔出土的《肩水金关汉简全集》。黄石小心地翻动书页,像是推开了又一扇故乡的门。2024年,游学后展览展出的所有简牍书法作品,都被金塔博物馆收藏。

暮色渐浓,简居工作室的灯光将黄石的影子投在墙上,他正在木片上专注地临写居延汉简。笔锋转折处,“令”字的捺,像一株长进沙里的胡杨。毛笔在木片上发出迟滞的沙沙声,墨香在空气中缓缓晕开,仿佛听见两千年前戍卒在烽燧下的低语。毛笔是有记忆的,所有消失的都会在艺术里重生。墨迹,成为黄石连接古今的桥梁。在这个快节奏的时代,他固执地用最缓慢的方式,继续笔墨的故事。

□王琰

- 2025-06-09【甘快看】青春华章·重走西北角丨青春力量助力文物“复活”出圈

- 2025-06-09【甘快看】考古“问秦” 文物“述往”

- 2025-06-09【甘快看·青春华章·重走西北角】闪耀在博物馆里的青春力量

- 2025-06-09【青春华章·重走西北角】闪耀在博物馆里的青春力量

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号