非遗文化看甘肃(50)丨马俊:坚守初心 让甘肃剪纸走上国际舞台

西北角·中国甘肃网记者 刘姗 程健

当岁月长河中沉淀的智慧在陇原大地上悄然苏醒,甘肃非遗恰似一幅徐徐铺展的壮美画卷,以其独特的韵味惊艳着世人的目光。

在这幅绚丽多彩的画卷里,广河剪纸以其别具一格的魅力,成为其中浓墨重彩的一笔。而马俊,这位技艺炉火纯青的工匠,手持剪刀,在时光的舞台上,精心勾勒出一场跨越国界的文化盛宴。

马俊出生于广河县水泉乡,是甘肃省级非遗项目广河剪纸的代表性传承人。他与剪纸艺术的缘分,萌芽于童年的耳濡目染。

“我自幼便跟着太姥姥学剪纸,她剪的窗花、喜字,是我童年记忆中最深刻的印记,慢慢地,我就深深爱上了这门手艺。”此后,他又师承胡宝国先生,踏上了“艺袭传统、师承创新”的传承之路。

这份传承最为珍贵的,是四代人始终如一的坚守。在当下全国及省内剪纸界多以刻刀为主,不少剪刀剪纸艺人纷纷转型的大环境下,马俊却始终坚守初心,摒弃刻刀、纸钻等工具。无论作品大小、精细度高低,皆凭借一把小巧精致的剪刀完成。

这种“纯剪刀坚守”,在如今显得尤为稀缺而可贵,宛如一股澄澈的清泉,流淌在传统技艺的传承长河之中。

“机械复制虽能做出一模一样的纹样,却做不出纯手工的温度和灵气。纯剪刀精细剪纸,每一刀都蕴含着讲究,每一件作品都是独一无二的,承载着匠人的心思与情感。”在马俊看来,这门手艺是活态的传承,并非冰冷的复刻。在这个快节奏的时代,这份慢下来的匠心愈发显得珍贵,也让非遗技艺真正“活”在当下,焕发出勃勃生机。

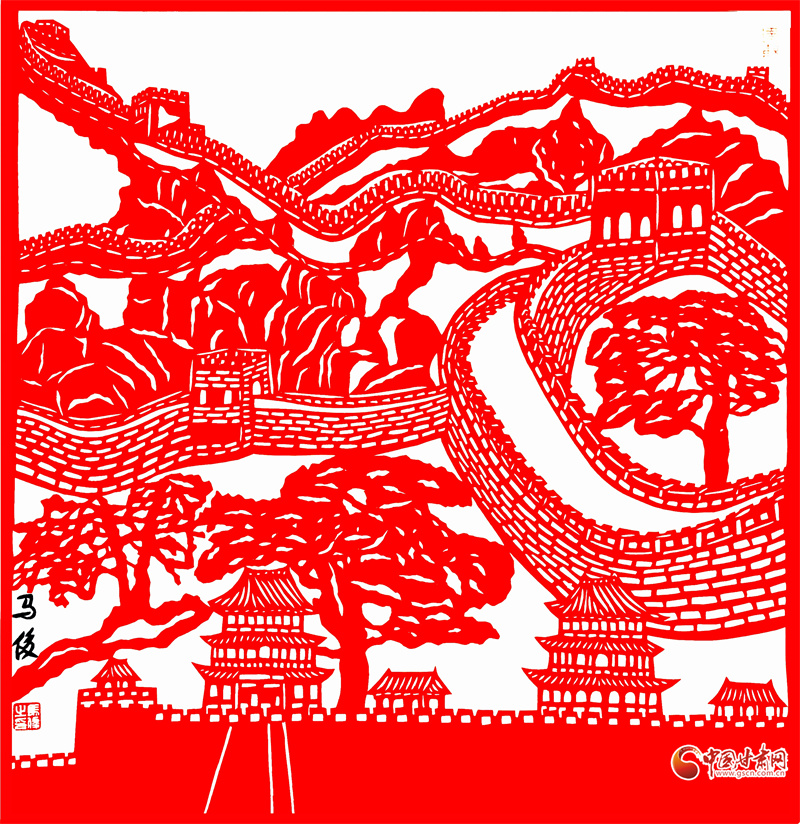

马俊的作品,单幅创作耗时颇长,需具备极强的耐力方能完成。在风格上,他独具匠心,既汲取了南方剪纸的细腻灵动,又融入了北方剪纸的粗犷大气,还将中国书画的特点与形体演变巧妙地融入创作之中。

如此一来,他的作品既蕴含着回族民俗的深厚底蕴,又彰显着广河地域的独特特征,最终形成了“风格独特、寓意深厚、自成一体”的西北民族剪纸风格。

其作品涵盖人物、动物、民俗、彩陶等多元品类,线条流畅灵动,立体感十足,形象栩栩如生,更饱含着人文温度,深受社会各界喜爱,也获得了剪纸界的高度认可,成为纯手工剪刀精细剪纸的标杆之作。

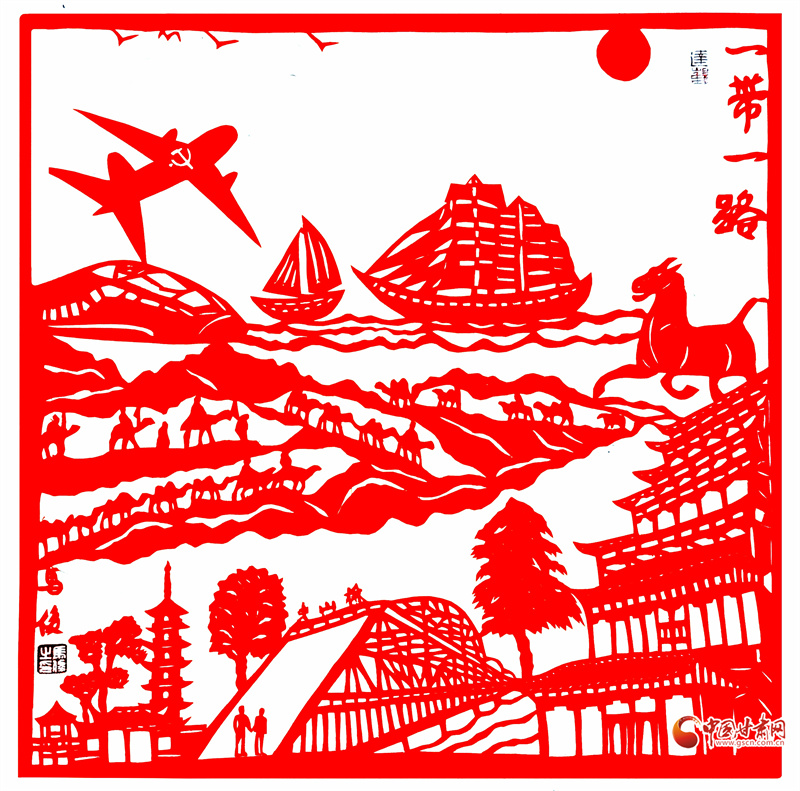

马俊不仅是一位技艺精湛的剪纸艺人,更是中国非遗走向世界的积极推动者。他带着广河剪纸,跨越千山万水,登上国际舞台,让世界领略到了甘肃非遗的独特魅力。

2023年10月,第十四届全球移动宽带论坛在迪拜盛大召开,吸引了来自100多个国家的嘉宾。马俊作为“纯手工精细剪刀”非遗传承人受邀参展。活动现场,他的十二生肖剪纸作品备受青睐,很快便被嘉宾们一抢而空。

2024年10月和2025年1月,他两次受邀前往马来西亚吉隆坡进行展演。马来西亚第九任首相拿督亲临中国剪纸展区,深入了解中国传统剪纸的创作过程,并收藏了马俊的作品,进一步提升了广河剪纸在国际上的影响力。

2025年5月,由浙江、四川、山东、内蒙古、甘肃等五省(区)十多位省级非遗剪纸传承人组成的中国非遗团,开启了为期两周的欧洲文化交流之旅。马俊携作品与技艺惊艳亮相,以独特的“纸上艺术”讲述中国故事,成为中欧文化交流的使者。

在巴黎卢浮宫,马俊创作的《陶韵》以马家窑彩陶纹样为灵感,与馆藏彩陶文物形成跨越时空的呼应,仿佛在娓娓诉说着甘肃八千年文化的厚重历史。

“我用精细的镂空技法,顺着彩陶纹样的走势剪刻。比如,用细密的镂空还原几何纹的规整,用流畅的曲线镂空表现水波纹的灵动。通过控制剪刀的力度,做出虚实变化,模拟彩陶历经千年的古朴质感,让观众透过剪纸,感受到黄河彩陶文化的厚重。”马俊介绍道,马家窑彩陶是甘肃文化的瑰宝,创作《陶韵》就是想让千年彩陶通过剪纸“活”起来,焕发出新的生机。

在国际文化交流的舞台上,马俊深刻体会到了剪纸艺术的独特价值。

“剪纸艺术不仅仅是一种视觉上的享受,更是一种情感的传递与心灵的沟通。”马俊认为,剪纸这一源自东方的古老艺术,以其独特的造型和精湛的技艺,在国际舞台上翩翩起舞。它超越了语言和地域的界限,让世界各地的人们在欣赏中感受中华文化的魅力与深度。在国际文化交流中,剪纸艺术激发了人们对不同文化的兴趣与尊重,促进了各国文化之间的交流与融合。

与会者对剪纸作品的喜爱,让马俊深受感动。他一边剪纸一边介绍,时不时与大家分享创作心得。

每一次亮相国际会议的平台,都让他的眼界更加高远,视野更加开阔。“尤其是当他们知道剪纸呈现的是博物馆里六千年前的彩陶纹样时,都特别惊讶,也特别喜爱。另外,融入敦煌文化的飞天剪纸也深受欢迎,灵动的造型、精湛的剪刻技艺,让他们感受到了甘肃剪纸的独特魅力,也读懂了背后的中国文化。”马俊的话语中满是自豪。

在马俊看来,保护非遗,核心在于活态传承。

在高校授课时,学生最常问的问题就是“剪纸学起来难不难”。面对提问,马俊总会笑着对学生们说:“其实剪纸技法一点都不难,关键在于创新创作。”

“为了激发年轻人的兴趣,我会引导他们创作与时俱进的主题作品,比如剪哪吒、拉布布、生肖挂件,还有生肖手机贴这种实用又好看的小物件。让他们觉得剪纸不是老古董,而是能融入日常生活的艺术,这样大家参与的热情自然就高涨了。”

同时,马俊一直通过收徒授课、进校园、进社区、进企业等方式,将剪纸技艺传承下去,让更多人会剪、爱剪。

马俊说,活化非遗,就是要让它融入社会、产生价值,通过海外展演、开发文创产品等方式,让剪纸走出橱窗,走进大家的生活。这样既能让更多人了解甘肃非遗,也能为非遗人带来实实在在的经济效益,形成良性循环。

兴趣为师,热爱为基,唯有真心热爱,方能在非遗传承的道路上行稳致远。

剪纸作为世界级非物质文化遗产,是先辈用近一千五百年时光沉淀的民间艺术瑰宝。它虽承载着厚重的历史,却从未与时代脱节,反而在岁月长河中愈发彰显出独特的文化魅力。

其实,剪纸技艺并无高深的壁垒。只要你愿意拾起一把剪刀,从简约纹样入手,便能在红纸翻飞间,感受指尖创作的纯粹乐趣与艺术张力。“对年轻人而言,学习剪纸不仅是掌握一门技艺,更是一场修心之旅。它能磨砺心性、沉淀浮躁,培育情绪自控的能力,让沉稳成为内在的品格力量。”

慕名而来学习剪纸的年轻人越来越多,马俊常对他们说,传承非遗,既要沉心静气钻研传统技法,守住剪纸背后的文化根脉与审美基因,更要敢于突破创新,将流行元素、生活场景与个人巧思融入创作,让剪纸化作手机贴、装饰画、文创产品等年轻态载体,真正走进日常、贴近生活。

“非遗的未来在青年,期待你们以新视角激活传统,用新创意赋能非遗,让甘肃剪纸在新时代绽放更蓬勃的生命力。也诚邀更多青少年加入传承行列,共同守护、续写这份指尖上的文化传奇。”马俊满怀期待地说。

- 2025-11-20何以中国·越山向海踏千澜|盐池滩羊:从沙漠绿洲走向全国的“致富金羊”

- 2025-11-20何以中国·越山向海踏千澜|青铜峡:古渠奔流 文明永续

- 2025-11-20“金城学长”西部人工智能交流活动在兰州举办

- 2025-11-20陇原山乡新画卷·陇拍客丨临泽:智能数字化生产为红枣深加工添双翼

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号