何以中国·越山向海踏千澜|青铜峡:古渠奔流 文明永续

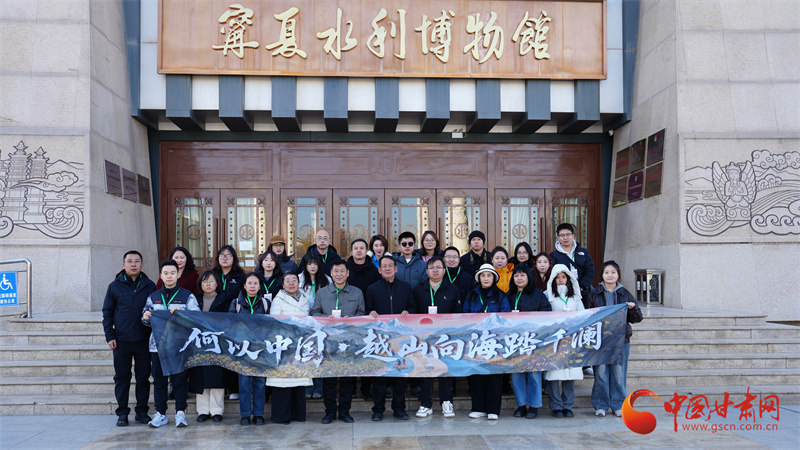

中国甘肃网11月20日讯(西北角·中国甘肃网记者 薛敏)由宁夏回族自治区党委网信办主办的“何以中国·越山向海踏千澜”网络主题采风活动19日走进青铜峡这片被黄河滋养的沃土。在这里,千年民谚“天下黄河富宁夏,塞上明珠青铜峡”穿越时空,生动诠释着青铜峡在宁夏引黄灌溉史上的核心地位,也让我们深切感受着黄河文明与治水智慧的源远流长。

夕阳西下时,霞光与黄河水交相辉映,峭壁之上尽显青铜色泽,这处贺兰山下、黄河岸边的宝地,正是“塞上江南”的发源地,更是解码黄河与宁夏深厚羁绊的关键所在。自秦汉起,先民们在此凿渠引水,开启了绵延两千余年的引黄灌溉传奇。在宁夏现存的14条百年古渠中,12条扎根青铜峡,秦渠、汉渠、唐徕渠等10条名渠皆发端于此,“九渠之首”的美誉,是这片土地最鲜活的注脚。

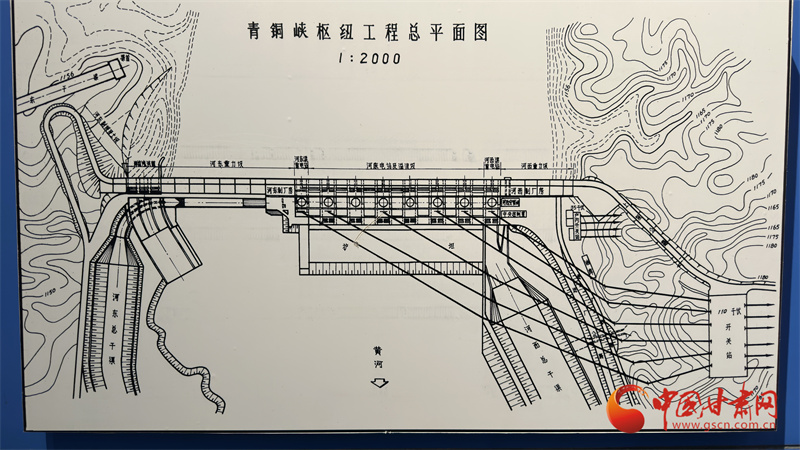

古老的渠道如大地脉络,流淌着中华民族的治水智慧。无坝引水、激河浚渠、埽工护岸等独特技艺,在千百年间守护着一方水土。尤以“草土围堰”技术令人惊叹,散草、捆柴、卷埽的传统工艺,直至上世纪60年代仍助力青铜峡水利枢纽建设,成为古代智慧赋能现代工程的典范。如今,青铜峡黄河大峡谷既是国家5A级旅游景区,更是世界灌溉工程遗产核心区,现代拦河大坝与古老渠首工程交相辉映,见证着从传统灌溉到现代水利的华丽蜕变。

在宁夏吴忠市的新时代实践中,古灌区智慧焕发新生。严格的用水总量控制、现代化节水技术的推广应用,让全市万元GDP用水量较2020年下降35%,灌溉水有效利用系数达到0.602。山水林田湖草沙的系统治理、扎实的水土保持工作,让这片古老土地始终充满生机,为黄河流域生态保护和高质量发展贡献着“宁夏经验”。

紧邻青铜峡水利枢纽的宁夏水利博览馆,更是一座浓缩千年水利文明的殿堂。这座融合秦汉高台式建筑风格与现代元素的场馆,通过537件珍贵文物、治水人物雕像、纪实影像和场景沙盘,系统展现了宁夏引黄古灌区2200余年的发展历程。作为国家水情教育基地和世界灌溉工程遗产展示窗口,它与周边的景观水系、古汉渠取水口遗址等交相呼应,成为解读黄河文明的重要载体。

两千多年风雨洗礼,青铜峡的古渠依旧奔流不息。它们是水利工程的奇迹,是农耕文明的活化石,更是中华民族治水智慧的生动体现。我们看到古老灌溉文明正在这片土地上续写新的传奇,黄河之水滋养的不仅是万顷良田,更是代代相传的文化根脉与生生不息的发展力量。

- 2025-11-19何以中国·越山向海踏千澜|闽宁绿电小镇:从干沙滩到国家绿电方案的成功实践

- 2025-11-19何以中国·越山向海踏千澜|文明跨越千年!西夏陵让世界触摸华夏多元瑰宝

- 2025-11-19何以中国·越山向海踏千澜|志辉源石:从矿坑中“种”出中国好葡萄酒

- 2025-11-17“何以中国·越山向海踏千澜”网络主题采风活动在银川启幕

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号