崇信武康王庙见证大唐名将李元谅的赫赫战功

原标题:崇信武康王庙见证大唐名将李元谅的赫赫战功

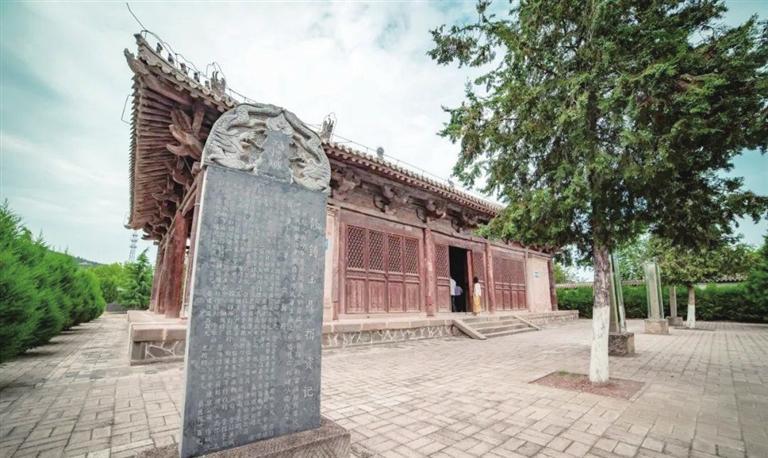

崇信武康王庙门前

李元谅塑像

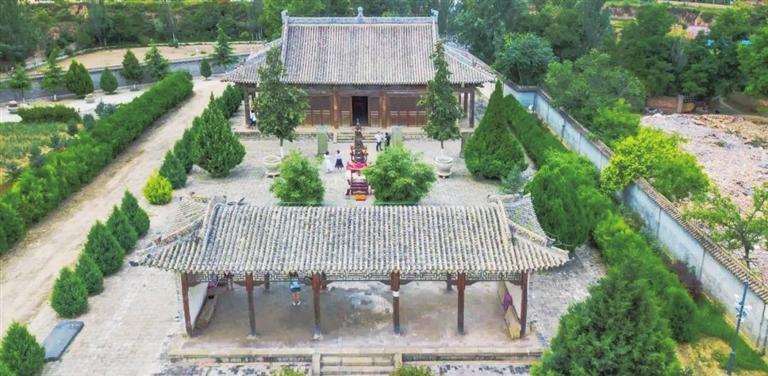

俯视崇信武康王庙

在甘肃省平凉市崇信县老街区的东街,有一座著名的“国保单位”武康王庙,这里曾是唐代名将李元谅的寝宫。

李元谅(732年-793年),唐德宗时著名将领,贞元四年(788年)正月,李元谅被加封陇右节度使,驻守良原(今灵台梁原)。次年,他新筑崇信城,这是崇信地名见于史书的最早记载。

1.历经唐宋元明清

武康王庙又名李元谅寝宫,俗称城隍庙,为奉祀唐代武康郡王、陇右节度使李元谅所建,它坐落在崇信县城东街,如今仅存两座建筑,即所谓拜殿和寝宫,虽经明代迁建和续修,但大木构架还保留了宋代的建筑特色,它是甘肃省乃至西北地区木构建筑中保留早期构件较多、时代较早的建筑之一,是研究西北地区古代建筑艺术和生态环境的真实依据,具有很高的历史、科学和艺术价值,更有着深刻的文化内涵。

现存的武康王庙总体布局呈南北纵长形,拜殿和寝宫分别位于南北中轴线上。武康王庙坐北向南,面阔五间,进深三间,由内外两周柱网组成,建筑坐落在一个朴素的台基上,单檐歇山顶,正面中间三间是格扇门,两端尽间的山墙和后部用厚实的土墙围绕。外廊两侧的檐柱略向中心倾斜并逐渐升高,在古建筑上将这种做法称为侧脚和升起。柱上和开间中又置以形式庞大有力的斗拱,上面挑出屋檐,使人感觉屋顶非常雄壮有力,庄重和谐。

拜殿面阔五间,进深一间,砖木结构,四檩卷棚顶,两山做成攒尖式样。柱头施三踩单昂头拱,昂头雕成象鼻、虎头、凤头,外拽瓜拱透雕行龙或卷草纹。

在寝宫内东侧墙壁上,有着纵横交错的划痕,但划痕之下仍可看出是绘有蟠龙的图案。

武康王庙曾有一段时间被粮食部门作储粮之用。据说当时值班的库管员晚间睡着后,耳边老是隐隐听见刀剑交斫、人喊马嘶的声音,人们怀疑是墙上的龙不甘蛰伏显灵了,这种说法当然是子虚乌有,但让人不由得想起这样的诗句:“欲知千载英雄气,尽在风雷一夜中。”

李元谅的人生履历,堪称是史诗级的英雄人物传奇。

2.推翻叛军,战功赫赫

李元谅,祖籍安息(今伊朗)人,本姓安,因少年时期入唐后为宦官骆奉先所养,遂改姓骆,名元光。

唐肃宗上元元年(760年),置镇国军于华州(今陕西渭南华州区),节度使李怀让上书升骆元光为镇国军节度副使,驻守潼关。带兵十多年,治军严谨,为众所服。

唐德宗建中四年(公元783年),淮西(河南省汝南)节度使李希烈叛乱,德宗急调泾原(治所在今甘肃泾川北)兵东下征讨。谁知本来要去平叛的队伍在途经长安时却因为得不到犒赏而发生了兵变,攻入长安,拥立前幽州卢龙节度使朱泚为帝(史称“泾卒之变”)。德宗得到消息后仓皇逃往奉天(今陕西乾县),朱泚占领长安城,并住进了大明宫。

军事素质很不错的朱泚对东线也极为关注,连忙派其手下大将何望之率轻骑偷袭华州(今陕西省渭南市华州区),刺史董晋弃州而走。何望之得城后,拥重兵堵绝两京之间通道。骆元光闻讯,立即在潼关起兵,带领士兵直扑华州,何望之败走。骆元光获胜后,修复被毁坏的城池,同时招兵买马,时间不长军士就达到了万余人,一时间士气大振,彻底切断了朱泚叛军与东线的联系。

德宗兴元元年(784年)五月,朝廷命当时的名将李晟和骆元光等歼灭朱泚叛军。骆元光身先士卒,在浐河以西迎头痛击朱泚的队伍,取得大胜。主力决战开始了,唐军为不扰民,决定直接攻打朱泚驻在禁苑的精锐部队,骆元光率部从光泰门发起攻击,直插朱泚所在的大明宫含元殿。

一番恶战,叛军终被赶走。骆元光虽居功至伟,却让功于李晟,战斗结束后便带领部下出城屯兵于通化门外东西大道边的章敬佛寺。其高风亮节,可见一斑。

贞元三年(787年)五月,大唐和吐蕃商定在平凉会盟,骆元光奉命前往。赴盟途中,骆元光劝阻正使浑瑊要谨慎行事,防止有诈,浑瑊却不以为意。后吐蕃劫盟,捕杀唐朝会盟官员,死伤数百人。副使崔汉衡等千余人被劫持,浑瑊匹马逃遁,吐蕃兵将紧追不舍,飞箭如雨。危急关头,骆元光率兵将前来救援,浑瑊才得以幸免。回朝复命时,浑瑊夸赞骆元光有将帅风度。唐德宗大喜,赏赐骆元光颇多。

不久,骆元光母亲去世,守孝未满,因边情有变,朝廷任他为右金吾卫上将军,骆元光以国事为重,即刻上任。唐德宗感念不已,又赐他姓李,改名元谅。

一个安息人能在大唐取得赫赫武功,并不意外。唐朝是当时世界上最发达的国家之一,其国家之霸气,国人心胸之开阔,意志之坚决,确非其他朝代可比拟。李元谅是幸运的,他碰上了一个好时代,一个开放的社会,终究是会容纳和吸收一切外来的智慧、力量为己所用。

3.山情水韵崇信县

贞元四年(788年)正月,朝廷再次加封李元谅为陇右节度使、临洮军使,移镇良原(今灵台梁原)。

贞元五年(789年),李元谅拓展防区,收复失地,新筑崇信城(取“推崇诚信、保境为信”之意),地址设在锦屏山(又名花山,花繁如屏之意)。

崇信作为边防要地,驻兵众多,李元谅采取了驻军屯田的办法,带领军士们兴修水利、开辟荒原,把崇信城周围几十里荒芜的土地全变成了肥沃的良田。一年下来,不仅解决了驻军的口粮,加强了边防,而且也恢复和发展了凋敝的边境地区农业,边境从此得以安宁。外敌畏惧李元谅的神威,长期不敢侵犯。泾原、陇右边境遂太平无事。

这正是大唐王朝至今,中华民族传承以“仁义”“和合”之礼传统美德,睦邻友善、诚信修身的最生动写照,也是史书中关于“崇信”地名最早的记录。崇信正式建县于北宋建隆四年(公元963年),距今已有1000多年历史。

贞元九年(793年)十一月,李元谅因积劳成疾,病逝于良原(即今崇信,唐代崇信未设县,属良原县辖境),葬在今天崇信县城北梁坡半山上,享年六十二岁。唐德宗闻讯后悲痛万分,竟为之辍朝三日。

在崇信县城南半山坡处,有一俗称“圈马城”的地方,传说是李元谅修筑马厩、繁殖马匹之所在。县城西北角还有一口“康王井”,传说当时城内井水苦涩,李元谅亲自到城外勘察,挖掘了这口水井。此井在2米多高的塄坎之下,建有井房,口径1.5米,深5米。井壁全用石头箍砌,城外居民一直饮用至今。

李元谅墓则位于崇信县城西北梁坡村的半山坡上。封土呈椭圆形,高7米,南北底径12米,东西底径8米 ,当地群众称为康坟疙瘩。据崇信县志记载“唐武康郡王李元谅陵在县西三华里许”,与此墓相符。

在如今的崇信县,当地很多民俗和非遗内容都和武康王李元谅有关,包括当地酿的酒,被称为康王酒,醋叫康王醋,据说这些都是唐朝当年劳军时,流传至今的传统酿造方式。

当地还有“跑旗”等特殊的民俗活动,据说这种民俗起源于李元谅操练和出征时期,是一种军事点旗、点兵、点将的举动,后来流传民间变为传统的社火表演活动中的开场节目,由于阵容庞大,气势宏大,有实战军阵演变的遗存风貌,场面非常可观,这种活动曾经一度有多达几百人共同参与。

阳光垂照,武康王庙在周边现代建筑群映衬下,略显孤单沉寂,但从青年诗人瘦马《行走的崇信》诗句:“策马七雄/仗剑四野/衣带万里长城/庇尽普天之下勤劳的庶黎/英雄啊,你的魂魄与我须臾不离/让我壮志满怀/以笔为剑剑气长虹/肃杀朗朗乾坤浊气微尘/英雄啊,今生若死/来生是你”,我们似乎找到了答案——只要小小的武康王庙还在,崇信这座陇东最小的县城,就有了它自己厚重的历史内涵和文化积淀。

文/奔流新闻·兰州晨报记者 刘小雷 图/崇信县融媒体中心提供

- 2024-06-04散文创作的百年薪火

- 2024-06-04【甘版图书】流淌在文字里的乡土元素

- 2024-06-04时光里的八坊十三巷

- 2024-06-04【重推】一部内容厚重的地方民俗志

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号