【甘快看】一生择一事,一事终一生!致敬莫高窟的“守护神”

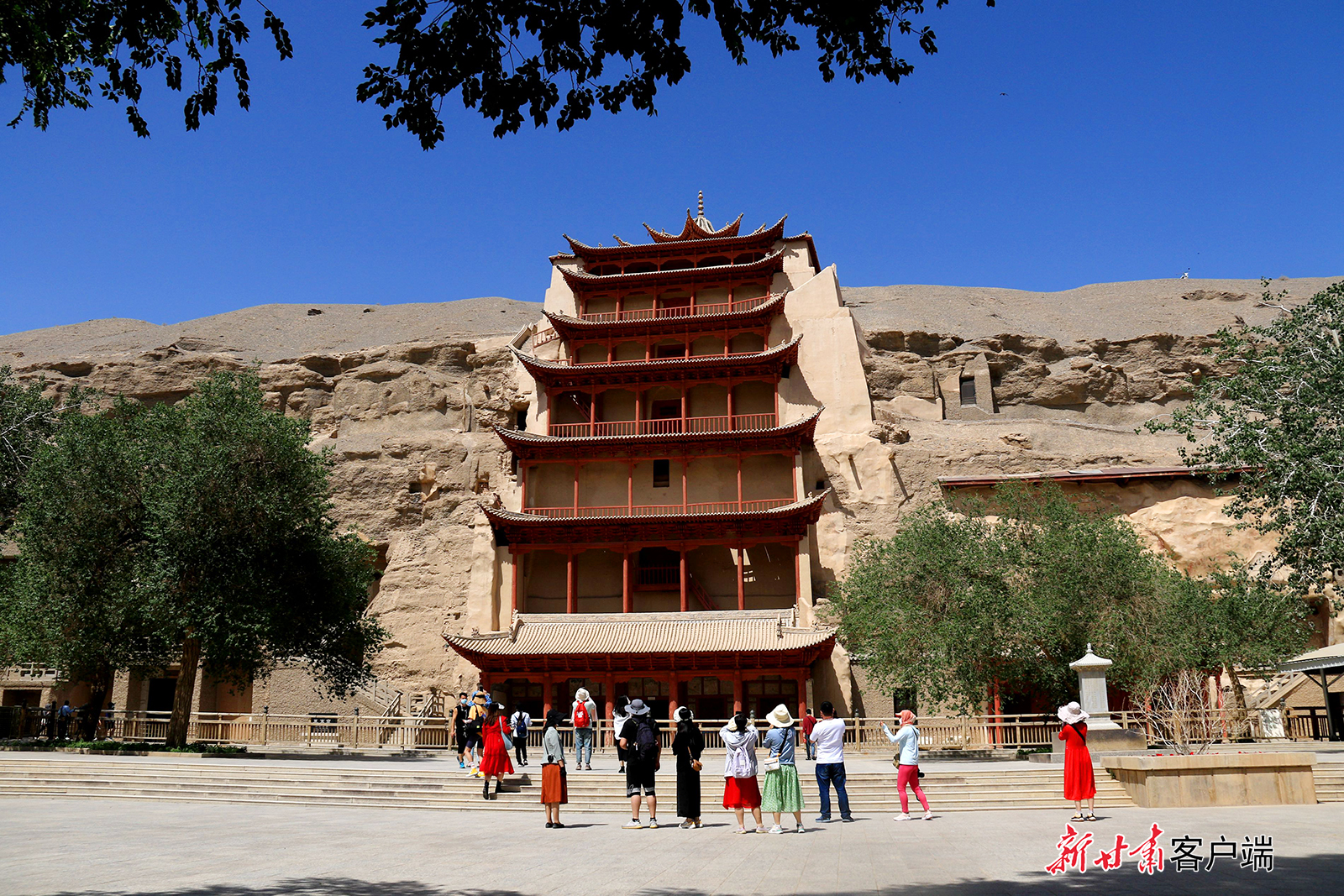

▲敦煌市莫高窟景区。

敦煌莫高窟,这颗丝绸之路上的明珠,现存洞窟735个,其中保存完好、存有壁画和彩塑的洞窟492个;壁画4.5万平方米、彩塑2000多身,距今已有1650多年的历史,是全世界仅有的两个符合世界文化遗产全部六项标准的遗产点。

然而,风沙危害、雨水入侵、自然坍塌、生物虫害等的侵蚀,让这丝路上的艺术瑰宝岌岌可危。现在的人们还能有幸看到这些“宝贝”,并非易事。

这是“敦煌守护人”薪火相传的结果,他们扎根大漠,精心保护和修复敦煌石窟珍贵文物,在西北人迹稀少的荒漠深处创造奇迹,成为千年莫高窟的“守护神”,他们被称为“打不走的莫高窟人”。

开拓,守护

100年对敦煌的历史来说是短暂的,而对父亲常书鸿在敦煌的50年人生,是凝重而珍贵的。

—— 常沙娜

冥冥之中有一种力量在指引常书鸿走向敦煌

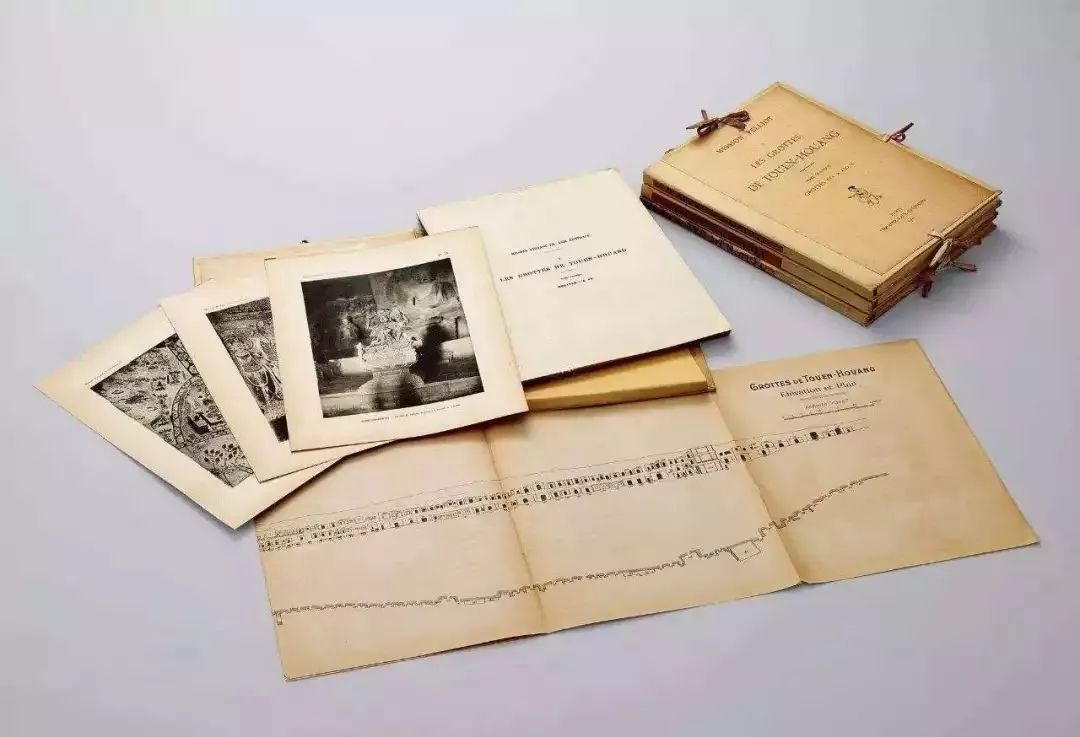

1927年在塞纳河边的旧书摊上

他发现了《敦煌石窟图录》

那一刻,内心深处有一个声音在召唤着他:

回中国、去敦煌!

▲《敦煌石窟图录》

在常书鸿到来之前

尘封千年的莫高窟已经展现在世人面前半个世纪

然而,当时的中国正处在战争频发的时期

藏经洞古老的经卷被一批一批运走

千年壁画被剥下

著名学者陈寅恪曾经悲叹:

“敦煌者,吾国学术之伤心史也”

当常书鸿一行人从战火中来到敦煌之后

没有人力、经费,进洞都要连爬带跳

洞中幽暗、没有照明器材

他们就一手举小油灯、一手执笔

照一下,画一笔

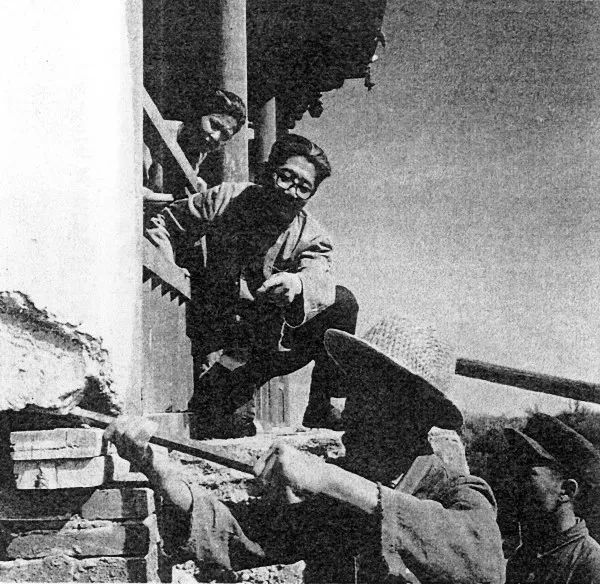

▲常书鸿在莫高窟第130窟峭壁上指挥修建栈道。

到1948年,常书鸿带领研究所

完成了“历代壁画代表作品选”等十几个专题

共选绘摹本800多幅

为敦煌资料的调查、积累打下了坚实基础

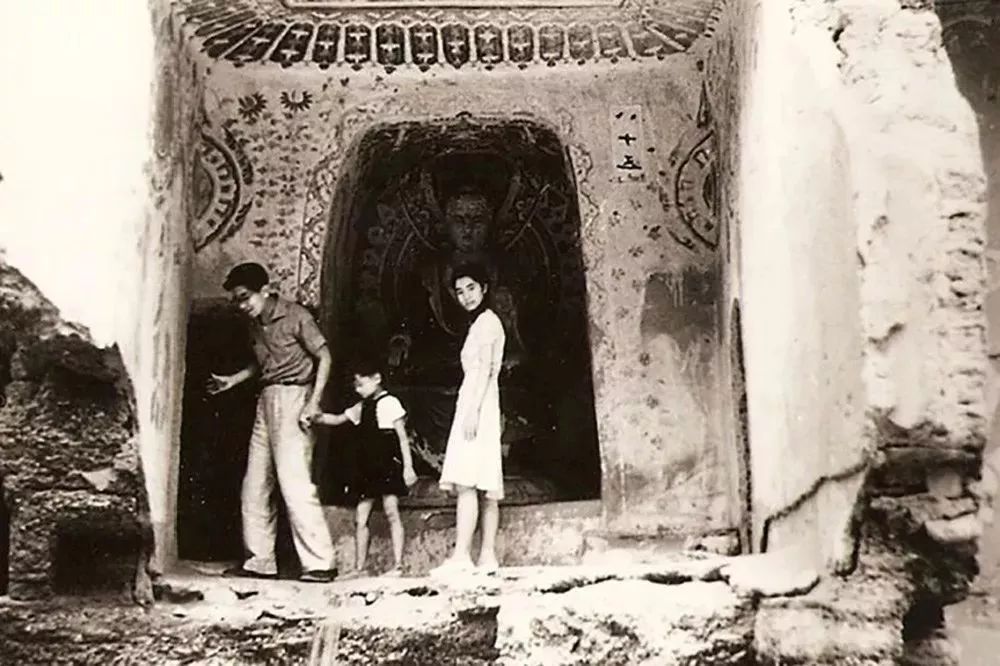

▲常书鸿带着儿女在莫高窟洞窟内。

而今,在九层楼正对面的一个沙丘上

有一块刻着“敦煌守护神”五个字的墓碑

这位“守护神”,就是常书鸿

在这个充满神佛的地方

被称为“神”的凡人,只有他一个

探索,发展

1944年

张大千举办的敦煌壁画临摹展深深地吸引了段文杰

这次画展,在他心里埋下了敦煌艺术的种子

翌年,他决定到敦煌去取“艺术之经”

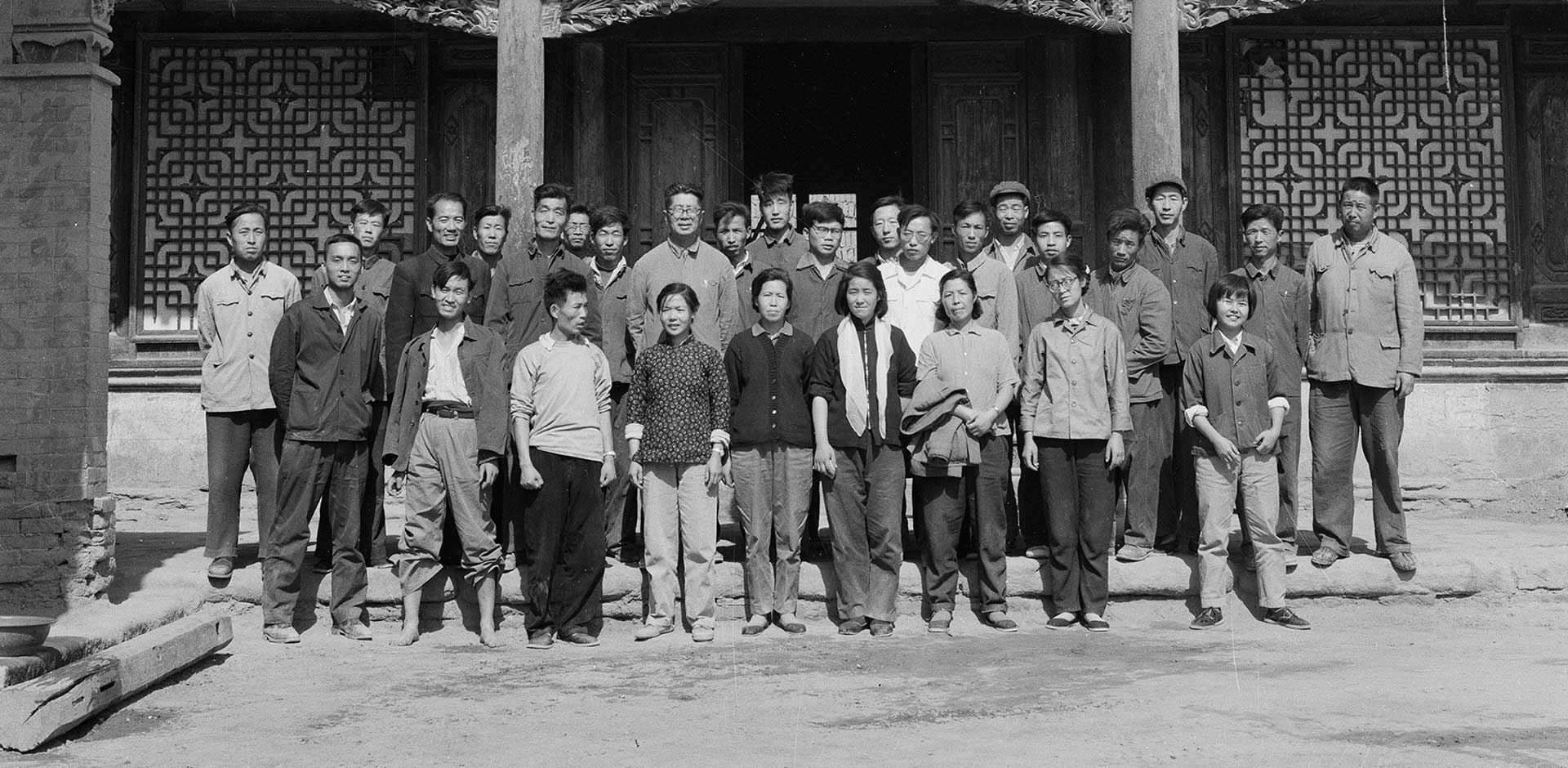

▲段文杰等初到莫高窟。图源网络

到敦煌后

段文杰完全被莫高窟精美的壁画吸引住了

他一头扎进壁画临摹中

忘记了敦煌生活的艰辛

他以扎实过硬的绘画功底和丰富的学识

得到常书鸿的赏识

被任命为敦煌艺术研究所考古组代组长

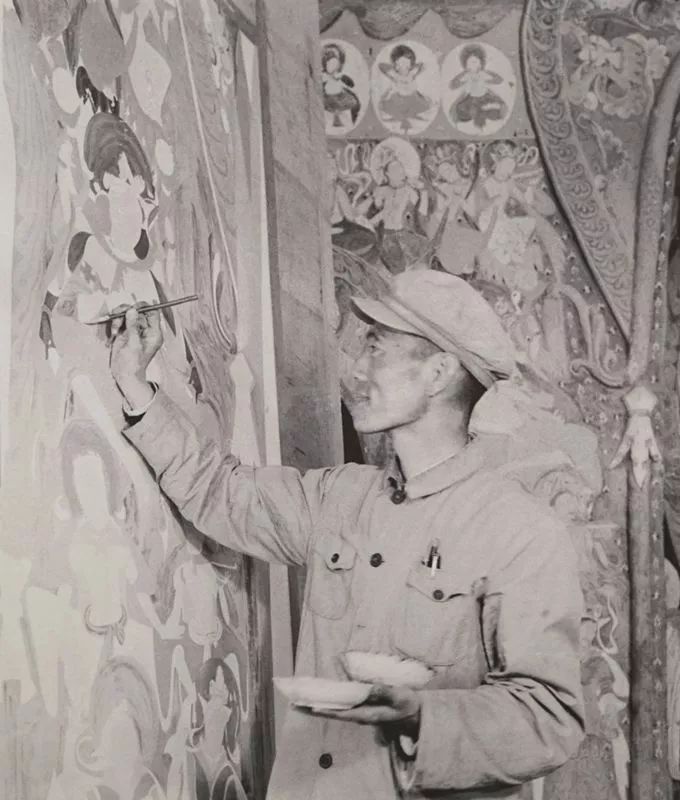

▲ 段文杰临摹莫高窟第130窟。都督夫人礼佛图

从1946年开始

段文杰共临摹各洞窟不同时期的壁画340多幅

面积达140多平方米

这一成绩

在敦煌莫高窟个人临摹史上创下了第一

1947年和1948年

段文杰和研究人员对洞窟进行了一次

全面的编号、测量和内容调查

所做的洞窟编号被认为是最完整和科学的

至今仍在沿用

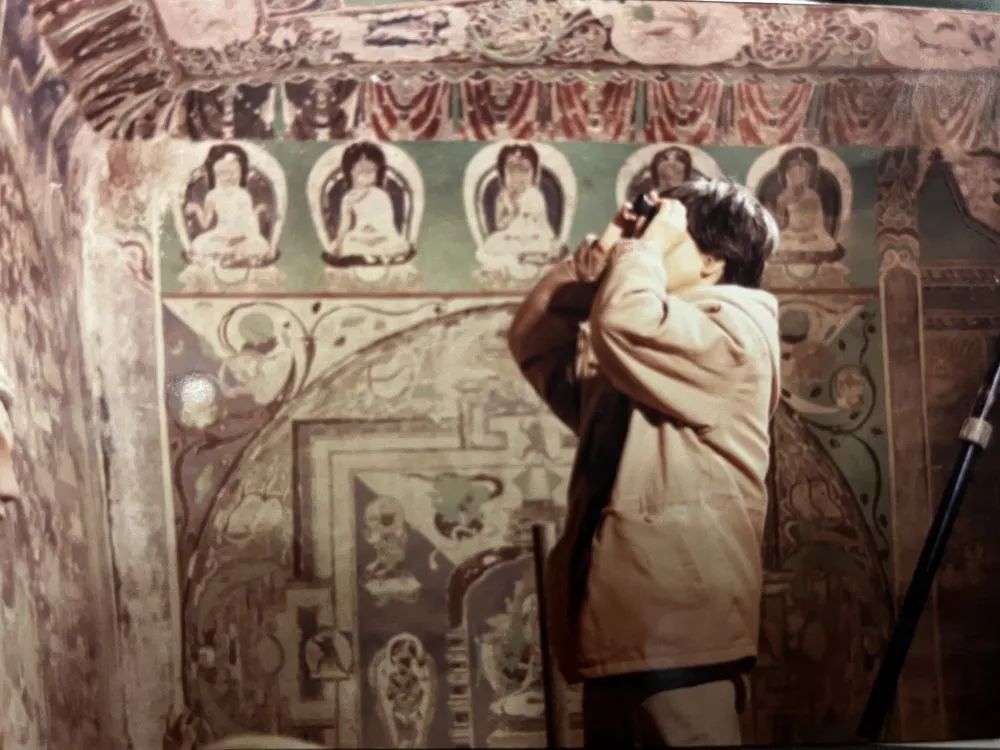

▲段文杰先生在莫高窟285窟临摹壁画(1952年)。

在进行敦煌壁画临摹的同时

段文杰开始了敦煌学的研究

20世纪70年代末至90年代

段文杰在前人研究的基础上先后撰写发表论文50余篇

他认为敦煌艺术是中国式的佛教艺术

这一成果得到了国内外敦煌学学界的重视和肯定

从1982年起

段文杰开展了频繁的国际学术交流活动

主办“敦煌学国际研讨会”

出版《敦煌学大辞典》等

让“敦煌在中国,敦煌学研究在外国”的局面

得到根本改变

使敦煌研究院真正成为敦煌学研究的最大实体

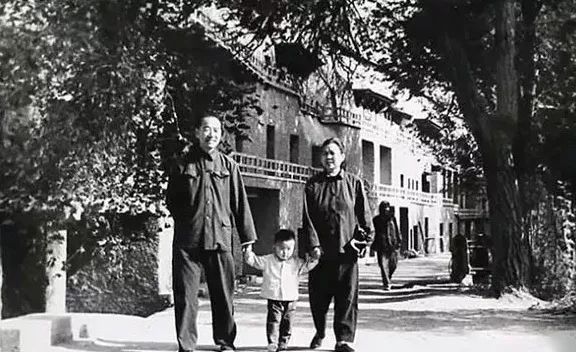

▲段先生和夫人龙时英携孙儿在洞窟前(1979年)。

敦煌莫高窟,是他的大梦

是他的梦想栖身的地方

创新,坚守

六十年一甲子

85岁的樊锦诗在敦煌莫高窟已工作整整60年

▲樊锦诗在敦煌莫高窟(2015年9月29日摄)。新华社发(孙志军 摄)

1963年

樊锦诗大学毕业来到大漠戈壁中的敦煌

住土屋、睡土炕、点油灯、喝咸水

贫瘠的戈壁没有吓跑这位北京出生、上海长大的女孩

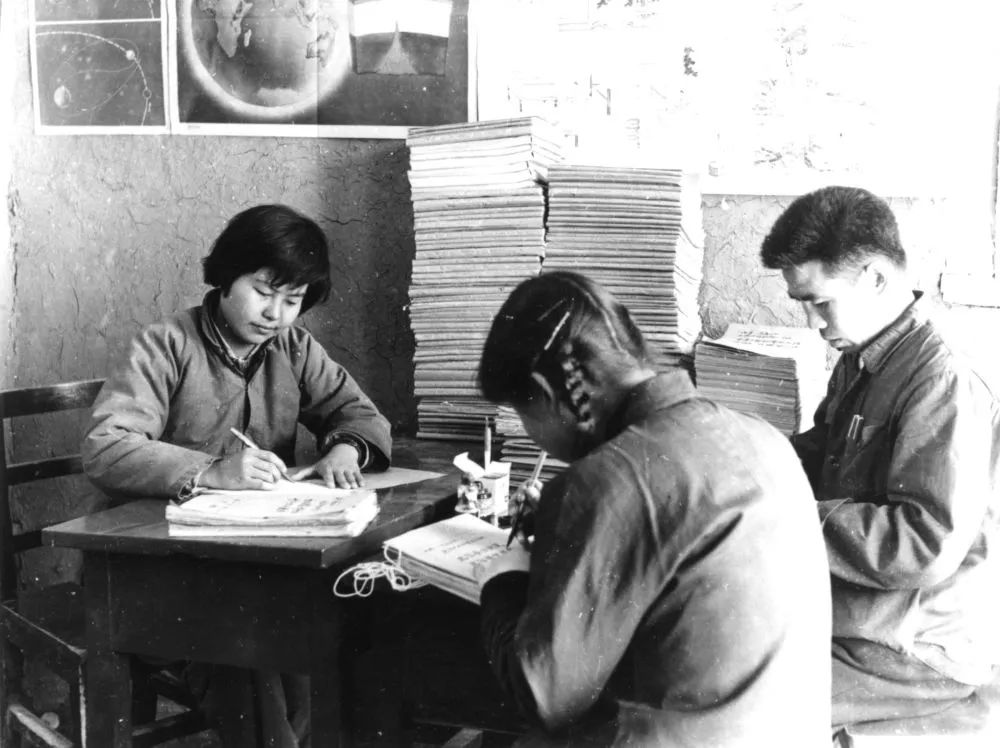

▲1964年,樊锦诗(左一)正在工作。(敦煌研究院供图)

来到敦煌后

樊锦诗运用考古类型学的方法

完成了敦煌莫高窟北朝

隋及唐代前期的分期断代

成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果

1985年至1986年

樊锦诗牵头负责莫高窟的申遗工作

这件事促使她不再限于考古的天地

下定决心“把老祖宗留下的遗产管好”

与20世纪初拍摄的照片相比

很多壁画已经损坏模糊了

出于这个担忧

20世纪80年代末

樊锦诗花了20年时间

做成了高保真的敦煌石窟数字档案

▲游客在莫高窟数字展示中心观看球幕电影《梦幻佛宫》(3月14日摄)。新华社记者 陈斌 摄

在她的倡导下

敦煌研究院创新旅游开放模式

在我国文化遗产地中率先开展游客承载量研究

并利用敦煌石窟数字档案

建成了莫高窟数字展示中心

这是樊锦诗带领着莫高窟人

用12年的时间

在戈壁上创造的奇迹

▲樊锦诗在洞窟观察壁画。(敦煌研究院供图)

樊锦诗卸任敦煌研究院院长

便回归考古本行,接着做“该做的事”

——考古报告

劳累奔波半个多世纪

她为敦煌做了她所能做的一切

“我心归处是敦煌”

被誉为“敦煌守护神”的常书鸿

一生致力于敦煌壁画临摹、研究和弘扬的段文杰

为敦煌投入一生心血的樊锦诗

一代代敦煌守护者

前赴后继、勇担重任

他们用生命守护着千年文化瑰宝

敦煌,敦煌

敦者、大也;煌者,盛也

这是中国艺术最盛大的篇章

也是他们人生最深沉的挚爱

……

【短评】

敦煌的美,美在“一眼千年”的壁画,美在月牙泉、鸣沙山,也美在一代代的“敦煌守护者”。从“敦煌守护神”常书鸿到为敦煌付出一生心血的樊锦诗,几代人怀抱热忱扎根荒野,用满头华发换来敦煌莫高窟“青春永驻”。

时间对于莫高窟而言是慷慨却又奢侈的,敦煌守护者在茫茫大漠中与速朽做抗争,“一生择一事,一事终一生”,让危在旦夕的“万佛之国”起死回生,成为人类文明的骄傲。

诗与远方,如梦敦煌。在这里,美与历史共存。当我们站在戈壁深处感叹这千年瑰宝时,不应忘记那些把敦煌当作一生归宿的“守护人”。传承敦煌文化不仅是守护者的使命,更是新一代青年应有的使命,敦煌文物的守护永远在路上!

文字撰写:王万良

(来源:新甘肃客户端综合甘肃日报、央视新闻、新华网、敦煌研究院等综合整理)

- 2023-08-06甘肃省10个单位个人和项目入选2022年度全国学雷锋志愿服务先进典型名单

- 2023-08-05【甘快看】吴健:用光影讲述敦煌文化

- 2023-08-01【甘快看】经济参考报|戈壁滩“镍都”迎来工业“智”变

- 2023-08-01【甘快看】甘肃技能大师工作室:洮砚艺人巧借敦煌元素塑千年品牌文化

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号