原标题:廖海洋《平仄集》古体诗就该这样写

作者:问远

破旧的小院,古老的街巷,一阵高亢的秦腔,从古老的电唱机中,滚滚而出,绵绵不绝。这是甘谷县城一隅。小院中有一位少年,正是好动的时节,初二放暑假了,早已是半个大人,干着各种家务。秦腔、道情、以及甘谷地方小曲,慢慢地滋养着他。

有空闲了,便找几本闲书读。其中有翻破封面的《水浒传》,读到精彩处,出了声:“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。农夫心内如汤煮,公子王孙把扇摇。”

听惯了秦腔、道情、小曲,读罢了《水浒》、《三国》。少年忽然发现,诗原来是这么简单。就这样喜欢上了诗词。

没有拜名师的条件,缺乏图书资料。左邻右舍、亲朋好友,便说,照猫画虎,找个样子去做,重在实践,只要敢干,不怕出错。

少年拿起笔,学着唱词,学着《水浒传》、《三国演义》中的古诗词的,懵懂地开始写诗了。严格说,算不得诗。只是顺口溜而已。不过,种子既然种下了,迟早会成为参天大树。

一首首诗词,便走出了少年的脑海。16岁,他的古体诗词便一个或者几个,这是28年前,农村学生的寒暑假生活。

这样的假期,远远超过了今天,城市中学生的对暑假的认知。啥叫“广阔天地大有作为”,这就是!农村,广阔的天地,给了我们广阔的视野。心胸,不再为高楼大厦所遮蔽。

高一,他便能写出极精彩的古体诗词。

1988年元月,他写了《冬月》:几度残缺几度圆,悠悠仙话尽人传。一当黑夜来临了,万里清光照客眠。农历四月初八,是他的生日,便写了《生日遣怀》:春风又绿象山边,风景依稀似去年;怅见落花随逝水,心头留有恨绵绵。他写了甘谷县城旁的大象山下同学聚会,《西坪漫咏》:卧象身前校院西,潺潺流水豆离离。呼朋引友欣然至,笑看夕阳山下低。

写诗的少年,就是廖海洋。从16岁写古体诗词,至今已28年了。近日,我们见到了他的诗集《平仄集》。

自古草莽出英豪,海洋父,以屠宰为业,酷爱秦腔、道情、眉户等曲艺,虽身处陋巷,但电唱机、录音机样样时尚,他诗歌之路,也在秦腔等曲艺的潜移默化下,开启了。其父,40岁前,好与乡里游侠儿,饮酒谈天,壮志满怀。不惑之年后,却闭门谢客,独自饮酒。

昔日朱亥、樊哙皆宜以屠为业。朱亥,隐居大梁市井,后随信陵君,杀将夺军,有退秦、救赵、存魏之大功,李白《侠客行》为歌朱亥而作。樊哙汉初猛将,其勇项羽也为之赞叹,亦以屠为业,后随汉高祖而起兵,名垂后世。海洋父类似朱亥、樊哙,可惜生未逢时。

人是无法预料明天究竟会发生什么事。这便是人们常说的前路茫茫。高考时,懵懵懂懂报了财经院校金融学专业,但四年大学时光,投入大量精力泡在图书馆研读经史子集,国学典籍。曾受知于陇上格律诗坛巨擘、天水诗词领袖张举鹏先生,师弟间甚为相得,自感如坐春风。1997年海洋在省委统战部和省诗词学会举办的“明珠杯”香港回归诗词大赛中获奖后,为全国知名格律诗人、甘肃省诗词学会会长袁第锐先生所赏识,收纳于门下,海洋获益良多。后来,他越来越感到平水韵与现实语音差异太大,影响到诗词的音乐性和节奏感,近年“弃旧图新”而改宗《中华新韵》。又考虑到写作者多,但理论研究者少,故将注意力逐渐转到诗词评论和理论研究。

从最初写诗至今,28年过去了。现代大潮,早已改变了一切,农村成了回不去的故乡,诗歌问津者也越来越少。砂里淘金,坚持下来的,便可称为金子了。《平仄集》是他的诗词联赋作品集,其中收录诗词305首,是廖海洋从28年间的千首古体诗词中精选出来的。

诗集的后记开头,他便写道:感谢看到这篇文字的你,尤其感谢从前面序言翻看到后记的你……我的诗人同行同道们,有多少人去耐着性子读别人的诗呢?

为何这样呢?廖海洋写道:时移世易,因情动于衷而写诗的人少了,能够打动读者的好诗更少了。诗人这个称号,早已经被污名化和娱乐化了。

可他,为什么还要自讨苦吃去写诗呢?为什么还要出诗集呢?答案是,内心的丰富、孤独与不安分!

价值和意义就在于写作过程,就是记录悲辛、检阅心灵、祭奠时光,以度过那些梦醒无酒或酒醒无梦的夜晚。一句话,为了灵魂的安静。

“只要韵悠扬,只要情深广,只要我诗写我心,只要知音赏。”诗歌就应该这样。

“背”起沉甸甸的文化

“背”起沉甸甸的文化

路面塌陷 兰州公交车车轮陷入凹坑

路面塌陷 兰州公交车车轮陷入凹坑

灵台县天然气公司乱收费

灵台县天然气公司乱收费

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

俄罗斯猫船长:有制服有下属 尽职尽责人气高(图)

俄罗斯猫船长:有制服有下属 尽职尽责人气高(图)

新西兰唯美“萤火虫洞” 璀璨如夜空

新西兰唯美“萤火虫洞” 璀璨如夜空

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

《欢乐颂》今晚收官 五美友情坚不可摧

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

王祖蓝母亲节温情献唱 《跨界歌王》释放音乐爆发力

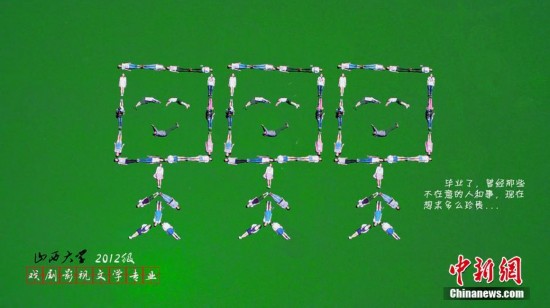

高校毕业照红网络

高校毕业照红网络

国产动画片获青睐

国产动画片获青睐

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

甘肃省十二届人大五次会议举行第二次全体会议 选举林铎为甘肃省省长

甘肃省十二届人大五次会议举行第二次全体会议 选举林铎为甘肃省省长

甘肃省第十二届人民代表大会第五次会议开幕

甘肃省第十二届人民代表大会第五次会议开幕