作者:汪泉

那是一场遥远的抵达,像一种暗谶,将我人生的过往和来路缓缓解开。

正是寒冬的农闲时节,只有我和爹妈三人,在隆冬的一个清晨,吃过了冒着热气的早饭,昏黄的灯光从门缝里钻出来,那头灰驴从黑暗的驴圈里被爹爹拉出来,像一个影子,套上车,在咯吱咯吱的雪地里走出了一个叫摆坝川的村庄,我们要在一天之内穿越祁连山,去祁连山南麓一个叫尖山子的遥远的地方,看望一位故去的亲人,这是他离世十周年的忌日。

后来的多少日子,就像那场雪地里的抵达一样,雪地两边是白茫茫的山崖,家里就剩下我们三人了:哥哥分家另过了,三个姐姐陆续出嫁,再后来,爹妈先后在我婚前婚后离我而去了另外一个世界,而我一直觉得,日子就像和爹妈一起走在遥远的旅程中一样。

天色似乎在明灭之间的梦中,天上飘着雪花,星星混杂其中。不是十分寒冷,甚至偶有温暖,狭小的架子车厢里下面是麦草,上面有褥子和被子,仅容两人可栖,就像一个家,我可以钻在被窝里看白茫茫的昏暗山川,也可以在母亲的怀里感受别样的温暖。爹只能走在雪地里,偶或坐上车辕,车轮下发出吱扭扭的声响,这声音拖宕在身后,印下了两条永远也没有交汇的车辙,那些车辙之间是灰色的毛驴的蹄印,歪歪扭扭,不疾不徐,就像四十年来的日子,并非那么直端和顺坦,却还是一直向前面,无论如何,前面才是应该去的地方。

灰色的毛驴早就得了爹爹的暗示,在我们吃早饭的同时,一碗豆瓣就告知它我们的这场遥远而漫长的旅行即将开始;它走在雪地里,摆出了长途跋涉的架势,缓缓地,缓缓地,没有着急,也不迟钝,就像日子一样,一步就是一天,一直向前走,咯吱咯吱,足音跫然,那声音不高不低,就像我人生注定的节奏。我们走得很慢,却没有停止,正如爹爹时常说的,慢就是快,不能急,不要停就是快。

雪花从暗淡的早晨开始,一直下到太阳应该升起的时候还在下,正如我的人生氛围一样,不单调,也不热闹。妈妈在被窝里唠叨一些事情,她斜靠在车栏杆上,爹爹跨在车辕上,我趴在车厢里。爹在解答妈妈的一些问题,不时提起周遭的一些人,一些奶奶,一些爷爷,一些孩子。我们离开家了,在向另外一个遥远的地方走,那里有妈妈的妈妈,在她弟弟三岁的时候就离世而去了;还有妈妈的爹爹,离开她已经十年了,似乎我们的这趟旅行就是为了这分分合合的人事——我们走向那些离开了的人的墓地,家里剩下了哥哥和三个姐姐,留在越来越远的身后。

对于妈妈的这场旅行,爹爹很虔诚。同时,爹爹的内心也在祭祀,他的爹爹在他八岁的时候就离他而去,留给他一枚精致的神祇;他抱着那枚昏暗而陈旧的神祇,从此跟着他改嫁的妈妈,走向了另外一个遥远的地方。后来,爹爹的妈妈也走了,他的怀里便多了一枚神祇。正如我眼下一样,在居住过的所有的所谓家的地方,都带着两个相框,里面嵌着两个人,他就是那辆灰色驴车上的爹爹和妈妈。

雪在落,在不断地垂落,在我七岁的天幕上落得那么轻柔而谨慎,唯恐给我幼年的记忆里留下沉重感。那雪落在灰色毛驴的身上,毛驴便消失了,融在雪中,毛驴像一团雪,白茫茫的,像一头无形的神物,拉着我们一家前行;有时候,爹爹将毛驴身上的雪轻轻扑打一下,毛驴又出现了,它会打个响鼻,不惊不乍,只是暗示它的存在。

在早晨翻过白茫茫的几座雪山之后,爹爹在雪地里好不容易找到了一块青石头,说要垒鄂博。到了壕沟岘子,路边上有一垒鄂博,爹爹叫驴车短暂地停下来,爹爹将那块石头垒上去,虔诚地作了揖。爹爹说沿路有五个鄂博垒子,经过第五个,我们就到了。爹爹在不断找石头,这也是妈妈的意思,她的爹爹曾经在这条路上走了很多年,也是经过一个鄂博,放一块石头,一直到了十年前故去。一个又一个的鄂博,越垒越大,就成了后来者的路标,身后的车辙被岁月掩埋了,模糊难辨。

在一个圆形的山包边上,爹爹突然发现一个奇迹一样,朗声笑起来,说,这是我们的车印!原来我们绕着那个山包至少走了一圈,他笑了,笑得很开心,笑声将雪花扇动四散旋飞;他随手将灰驴身上的雪片扑扇了几下,灰驴很无辜地闪了几下大眼睛。我们一家的笑声掺和在雪片中,凌乱不堪。

又得找出路了。在这迷茫茫的雪地里。

最终还是出去了,这个拿我们一家三口开玩笑的美好的山包,终于被我们摆脱,它在身后圆润地站立,蓦然相送。四十年后,每每想起那山包的圆状,貌似一件艺术品,在记忆深处熠熠生辉,恍如童话。

花馍馍在被子下面,和祭祀的盘放在一起,还没有封冻,吃起来牙齿发冷,嚼起来有绿色的香豆的味道,单纯得像雪地一样。我们一家三口还是像在家里一样,同时开饭,都在咀嚼着花馍馍,没有水,爹爹就在洁白的雪地里给我挑选了一把最干净的雪,团成了一个圆圆的雪球,冷得牙齿像冰川发着寒光,而内心里感受着和家里不一样的味道。这就是家,这木制的车子,这被窝,这困顿的毛驴,还有絮絮叨叨的对话,这就是家。多少年之后,那些我曾经居住过的建筑日渐在风雨中老去,而人事和那些附着在他们身上的温度却始终没有降解,即便是在冰天雪地里。

正如傍晚一样昏暗,灰色到来,那山渐渐模糊却又靠近,依稀有灯光在靠近,像一炷香的香头。我们一家三口的心灯一直在亮着,照射着自己,也照耀着远方的等待,以及启程处的念想。

一些微弱的灯光在远方的山脚下明灭闪烁,就像一些奔头一样,我们陡然兴奋起来,无辜而又天然。灰色的毛驴几乎隐身,在昏暗中只是一种无形的力量,拉着这个家前行。快到了,快到了。爹爹给我和妈妈一些期许。在这样的期许中,我们缓缓穿越祁连山东麓的南北,在寒冷而又温暖的冬日抵达。

这场抵达,一走就是一辈子。抵达之后,我便开始怀念,在怀念中期许那些永远无可取代的旅程。有一天,我和我的妻子必然也会像我的爹爹妈妈,在旅程貌似还没有结束时,离开我们的孩子,想必到那时,她也会怀念类似的抵达和整个抵达的过程。

是父亲和敦煌艺术成就了我

是父亲和敦煌艺术成就了我

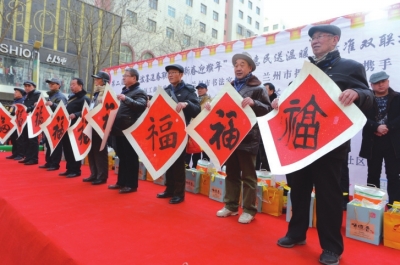

书协为市民送上“笔尖上的祝福”

书协为市民送上“笔尖上的祝福”

甘肃康乐县如此贫困的一家人

甘肃康乐县如此贫困的一家人

云南城投兰州野蛮拆迁

云南城投兰州野蛮拆迁

聚焦 | 中越友好合作关系盘点

聚焦 | 中越友好合作关系盘点

习近平会见越南总理阮晋勇

习近平会见越南总理阮晋勇

吴奇隆刘诗诗携手登封面 造型搞怪逗趣(图)

吴奇隆刘诗诗携手登封面 造型搞怪逗趣(图)

冯绍峰与韩寒搞怪四连拍 调侃:岳父好娇羞(图)

冯绍峰与韩寒搞怪四连拍 调侃:岳父好娇羞(图)

兰州新房价格跌了

兰州新房价格跌了

五大战区正式成立

五大战区正式成立

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

我省今年年内有4条铁路线投入运营更多出行选择!

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

大批天鹅到甘肃高台黑河湿地越冬画面壮观艳丽

甘肃武威记者被捕案:甘肃省人民检察院已介入调查

甘肃武威记者被捕案:甘肃省人民检察院已介入调查