何以中国·壁画里的中国|榆林窟壁画:古人的生活图鉴 “晒”出千年烟火气

“何以中国·壁画里的中国”当AI遇见小飞天 网络主题宣传活动

西北角·中国甘肃网记者 吕庚青 程健 宋芳科 刘姗 孙珩力

当AI的算法还在学习如何描摹千年前的“人间烟火”时,祁连山余脉的榆林河谷早已给出了答案。榆林窟里,西夏人把一日三餐、铁火酒香、耕读传家,统统画在了岩壁之上。

10月30日,由中央网信办网络传播局、国家文物局政策法规司指导,中国互联网发展基金会特别支持,甘肃省委网信办、省文物局主办,张掖、嘉峪关、酒泉市委网信办与敦煌研究院、中国甘肃网、凤凰网甘肃频道共同承办的“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动走进瓜州县。

当天下午,30余位中央及省市县媒体、商业平台编辑、网络大V循着榆林河的峡谷,在东西两岸峭壁间,与西夏的烟火日常撞个满怀。

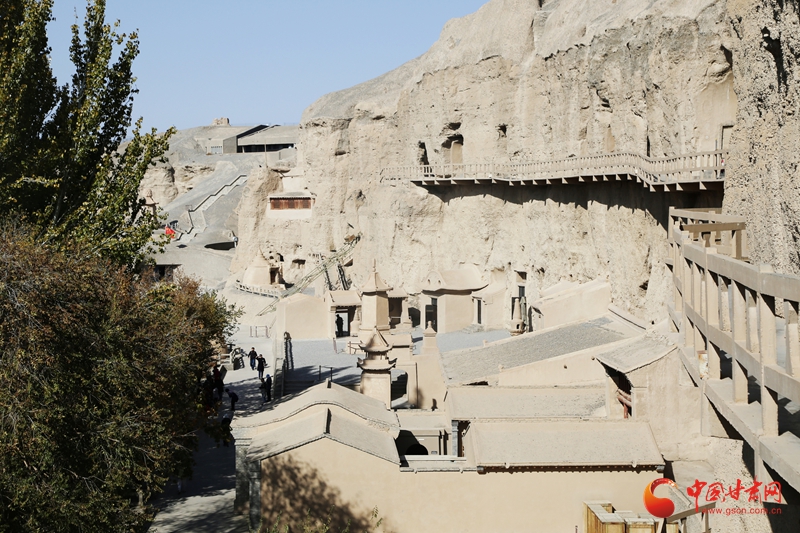

榆林窟距瓜州县城70公里,是敦煌石窟艺术体系的重要组成部分,被誉为莫高窟的“姊妹窟”。

它开凿于北魏时期,延续至清代,跨越千年,现存43座洞窟、5200余平方米壁画、244身彩塑,分布面积逾11万平方米,1961年被列为首批全国重点文物保护单位。

榆林窟的壁画内容极为丰富,涵盖佛教经变、佛像、密教图像、佛教史迹、装饰图案等六大类,尤以中唐、五代、宋、西夏、元等时期的创作最具代表性。其艺术风格融合了中原汉地传统与西夏、藏传、回鹘等多民族文化元素,展现出高度的艺术融合与宗教包容性。

与众不同的是,榆林窟把镜头对准了人间,尤其是第3窟东壁的八幅西夏生产图,是西夏中晚期的代表性作品,真实再现了西夏时期的农业、手工业和家庭生活场景,具有极高的科技史与社会史价值,被誉为“西夏社会的百科全书”,被学界称为“中古社会生活的截屏”。

其中,《锻铁图》里,竖式双木扇风箱连续鼓风,炉火炽烈,为西夏兵器锻造提供高温保障;《舂米图》以杠杆原理踏木舂谷,粮堆、簸箕一应俱全,中原农耕技术在西夏落地生根;《酿酒图》中,两名妇女吹火、持钵,灶台上陶壶冒汽,家庭小酿香飘千年;《犁耕图》再现“二牛抬杠”,扶犁扬鞭,石峡深处的西夏田野似可闻耕牛哞叫。

“这些画面比《天工开物》早三四百年,却把科技史写进了壁画。”讲解员介绍,对称构图、青绿主调、人物衣褶用“铁线描”,既承唐风,又融党项民族质朴,让冰冷的岩石开出生活的花。

此外,该窟还融合了汉传与藏传佛教艺术,出现了金刚界曼荼罗、顶髻尊胜佛母曼荼罗等密教图像,体现出西夏人对宗教艺术的独特理解与高度融合能力。

若说第3窟是“民生档案”,第2窟则是“审美标杆”。南北壁水月观音以皓月、奇石、清流为景,青绿留白,面部贴金,彩云映空,“金碧+淡雅”碰撞出西夏独有的高级感。供养人行列中的西夏文题记、窄袖长袍、高冠环佩,把神秘王朝的时髦直接“怼”到了游客眼前。

第25窟则是中唐时期的艺术高峰,其北壁《弥勒经变》和南壁《西方净土变》构图严谨、色彩绚丽,展现出盛唐绘画的精湛技艺与宗教理想世界的高度想象力。

榆林窟不仅是佛教艺术的宝库,更是多民族文化交流与融合的历史见证。西夏时期的壁画中,党项、回鹘、蒙古等民族的形象频繁出现,服饰、题记、风格各异,体现出多民族共处的社会图景。

一眼千年,壁画不语,却把西夏的炉火、米香、耕影、月色留给今天,成为“何以中国”的生动注脚:千年生活,从未中断。

- 2025-10-24全国高校马克思主义理论学科论坛在兰召开 聚焦中华民族共同体意识教育

- 2025-10-24甘肃康乐特警寒夜勇救落水青年

- 2025-10-24甘肃省青年骨干理论宣讲大赛复赛(市州专场)在兰州举办

- 2025-10-24白银“三滩冰糖心”苹果获“甘肃好苹果”银奖

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号