【重走西北角】洛川阿寺村:守正创新结“蜜果” 挑稳苹果种植“金扁担”

7月9日,延安市洛川县永乡镇阿寺村的果园中,套袋的苹果挂满枝头,青绿色的果实在纸袋包裹下静静生长,再过两三个月将迎来采收季。在这个被誉为“中国苹果第一村”的村落里,从事苹果种植20余载的果农李亚民的生活轨迹清晰而规律。农忙时刻,扎在自家7亩果园里疏果、套袋、打药、除草。农闲时分,处理村民小组各项事务。作为“中级职业农民”,他是新技术的践行者,作为村民小组长,他是产业变革的推动者。在他身上,浓缩着阿寺村苹果产业的发展态势。

从“土把式”到“职业农民”:苹果业中的“技术范儿”

清晨5点,阿寺村的苹果园还泡在墨色中,李亚民已经穿着胶鞋,握着剪刀,穿梭在自家果园开始疏果。“每5朵花留一朵,间隔20-25厘米留一花序,优胜劣汰。”从天亮忙到天黑,这项工作他和妻子要持续一个月。这份对种植技术的严谨,离不开专业培训。2019 年,他通过洛川县农广校的培训考核,成为村里持有中级职业农民证书的果农之一。

果农李亚民为记者介绍职业农民证书考核 温玉婷/摄

“中级证书考核除了笔试,还有关于苹果生产的面试,比如什么时间打什么药、药的功能和配置等。果园使用的生物农药,像阿维菌素、宁南霉素、多抗霉素等,都是从植物里提取的。”提到苹果种植相关事项,李亚民侃侃而谈,“都是天天干的活儿,县里又聘请专业老师授课,闭着眼都能说对。”

“以前种苹果靠经验,现在讲究机械。”果园的“技术范儿”不止于传统技艺,也藏在各种劳作机械里。李亚民对使用提高效率的“秘密武器”很是积极,在果园的杀虫事务上,他用弥雾机取代了传统喷雾器,“一个人1小时能打10来亩地,比人工快多了,药还打得更匀。”李亚民感叹道。若果园能再扩大规模,李亚民盘算着用上无人机。他算过账:“100亩地人工打药一天10亩,得10天,一个人工200块,要2000块,用无人机一天就完了,能省不少成本。”

阿寺村果园一角 温玉婷/摄

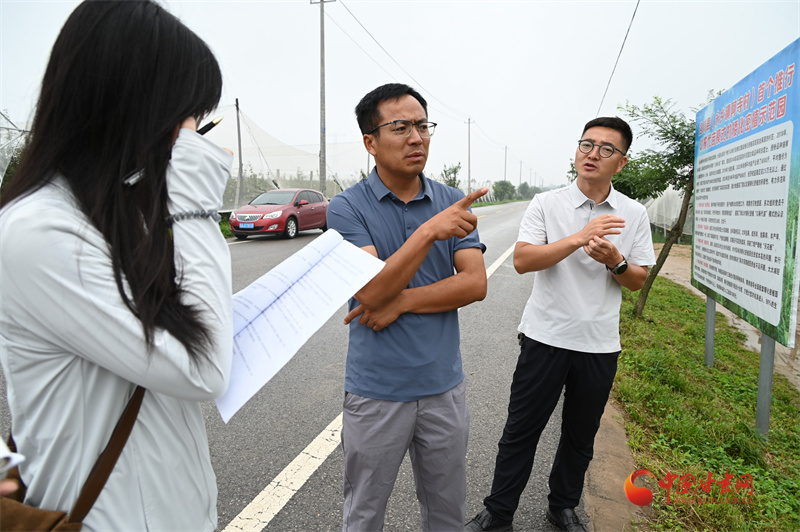

洛川县永乡镇农村农业服务站的技术推广是李亚民等果农们的技术“后盾”。农村农业服务站主要负责苹果的生产事宜,其中,技术指导与科技推广是当前的重要工作。“邀请县生产服务中心的专家到镇上、村里、田间地头培训,全年每个季度培训人次大概为3000。”服务站站长王子鹏站在田间,掰着手指数道,“从拉枝的‘一推二揉三固定’,到割草机、弥雾机等机械的应用,都讲得明明白白。”

从“守旧户”到“拓荒者”:矮化园里的第一村

李亚民不只是“种苹果的”,也是阿寺村二组的小组长。2018年推广密植矮化树时,他作为小组长,承担着推广密植矮化技术的重任。这项技术从国外引进,而阿寺村作为“中国苹果第一村”,被选为全县首个试点。

推广初期,80多户中有近三成村民抵触。“瞎折腾!”“好好的乔化树不种,非要栽这‘小树苗’?”当李亚民挨家挨户劝说村民改种矮化树时,质疑声不绝于耳。

李亚民等小组长没有放弃,他们的“说服术”有三招:一是算经济账,矮化树虽不如乔化树高大,但方便劳作管理,且三年挂果,能比乔化树早两年见钱。二是讲“苹果第一人”李新安的故事,“当年咱村李新安从河南带回200株苹果树苗,要把麦子挖了栽果树,不也被村民们说成是没用的‘干柴棍棍’?可他偏要建洛川第一个苹果园,硬是打破了‘黄土地上不能种苹果’的说法,如今苹果才成了咱们致富的‘金蛋蛋’。”三是拿自家果园当样板,“我带头挖,带头加入‘矮化密植示范园’。”

“推广矮化树那阵,最难的是让大伙儿挖掉正结果的老树,村里的干部们也做了很多工作。”李亚民回忆道。

农村农业服务站站长王子鹏(左二)与阿寺村村支书张远(左三)为记者介绍技术推广 温玉婷/摄

面对始终不松口的果农,村支书张远带着村干部们上门开启了“面对面讲模式”:“我们天天说给村子搞建设,这项能让苹果多结果、钱袋子鼓起来的技术,就是最实在的‘建设’。”

与此同时,镇农业农村服务站也扎进了村里“手把手教技术”。“洛川苹果在全国水果行业算‘老大’,这离不开历届政府和全洛川人的共同维护。”服务站站长王子鹏说。在密植矮化技术推广中,果业局牵头的县、镇、村三级技术网格体系成了坚实后盾。由此,服务站组织专场培训,从矮化树的栽种间距讲到水肥管理,把技术要点掰开揉碎教给村里果农,“我们的任务就是让果农从一开始的不理解、不愿挖转变至主动改、自觉干。”

阿寺村首个矮化密植示范园 温玉婷/摄

最终,李亚民负责推广的两个小组80户成功种上248亩矮化树,苹果亩产量从原来乔化树的4000-5000斤,提高到8000-10000斤。阿寺村成为洛川县第一个“吃螃蟹”的村,也成为洛川县密植矮化技术的示范村。“现在见效益了,群众自己就搞了,还带动周边乡镇甚至延安市其他县来学习发展。”村支书张远的话里,藏着果农和干部们的付出。如今,阿寺村密植矮化树已扩展到近1000亩,超过全村果园面积的三分之一,印证出“苹果第一村”敢为人先的底气。

从“温饱果”到“致富果”:苹果树下的幸福账单

李亚民的账本里,记着一笔甜蜜的账:7亩果园,年产5万斤苹果,按4块钱一斤算,毛收入20万,除去农资成本,净收入至少15万。这笔收入,支撑着他家的“幸福账单”:在县城买了房,家里有3辆三轮车,1台弥雾机,1辆拖拉机,预备换辆新车,也有了在孩子的教育上投入的底气。

在阿寺村,这样的变化不是个例。作为洛川苹果核心区,全村303户,家家种植苹果,苹果早已不是简单的“果子”,而是一代代人用守正创新酿出的“甜蜜生活”。

“洛川苹果品牌价值高达883.26亿,这可不是吹的!”村支书张远说着,抬手往村口方向指了指,眼里透着自豪,“咱阿寺村更是凭着人均收入、乡村环境这些实打实的成绩,拿了‘十个第一’,‘中国苹果第一村’的名号稳稳当当。”他顿了顿,掰着手指头算道:“现在村里八成以上人家都有车,生活踏实有奔头!”

阿寺村“中国苹果第一村”标识景观 温玉婷/摄

从“苹果第一人”李新安引种拓荒,到李亚民等普通果农守艺求新,再到村干部为苹果产业保驾护航,几代人接力深耕,才让阿寺村的苹果甜透了黄土高原。这一颗颗“蜜果”,也是一代代人“守正创新”的生动见证——守的是“务果如做人”的匠心,创的是“敢为天下先”的勇气。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2024级研究生谭小雪、杨文静、温玉婷;指导老师王臻、阴雨永为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-13【重走西北角】兰州大宏:“智”造布料器赋能矿热炉远销中外

- 2025-07-13【重走西北角】“陕北老碗”盛满烟火情 汤永丽32年坚守乡土味“炖”出文旅融合新画卷

- 2025-07-13【重走西北角】从北大实验室到大西北:新型稀土发光材料照亮产业创新之路

- 2025-07-13【重走西北角】甘肃传祁甘味乳业:专精特新铸“甘味” 精深加工辟新途

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号