【甘快看·报效祖国 建功西部】戴飞:黄土地长出农机梦

戴飞:黄土地长出农机梦。

新甘肃·甘肃日报记者 苏家英 光明日报记者 王冰雅 尚杰

“麦子熟了盛夏,庄稼再一茬,就像奶奶纳的鞋底,密密麻麻……”《甘肃老家》,是戴飞最爱的一首歌。

幼年在甘肃榆中农村成长的经历,让他对这里的农民和土地有着一份特殊的感情。

“我记得,麦子熟了、收了,爷爷和叔父们就忙着碾场。他们要早早起床碾麦子,干到天黑透了也干不完。”戴飞说。

那时,他便许下一个心愿:要制造出更好的农业机械,让农民种地、收麦碾麦更省力。“现在来看,碾场,不过是麦子脱粒的过程。但过去,农民没有可以脱粒的收获机械,只能下苦。”戴飞说。

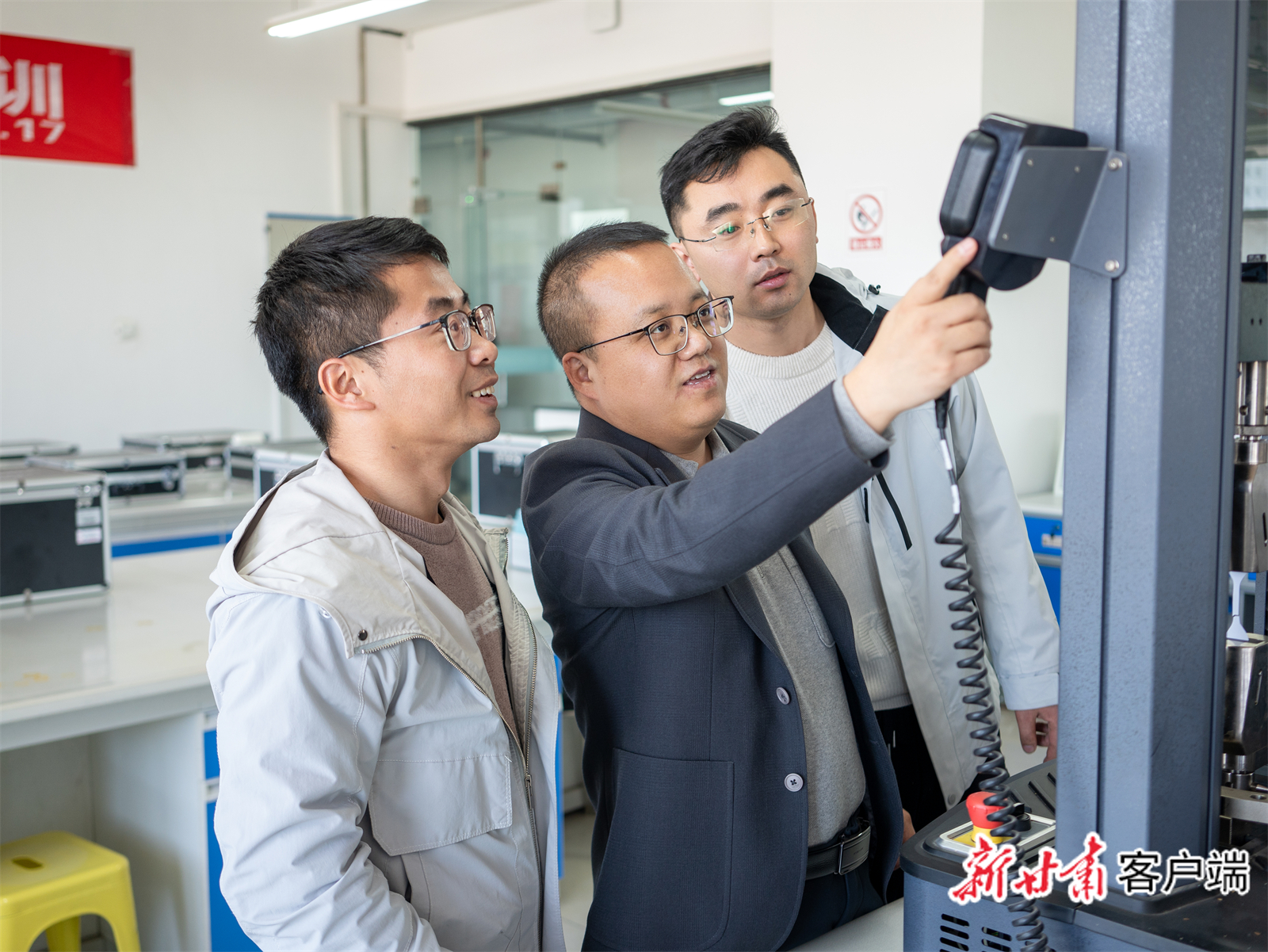

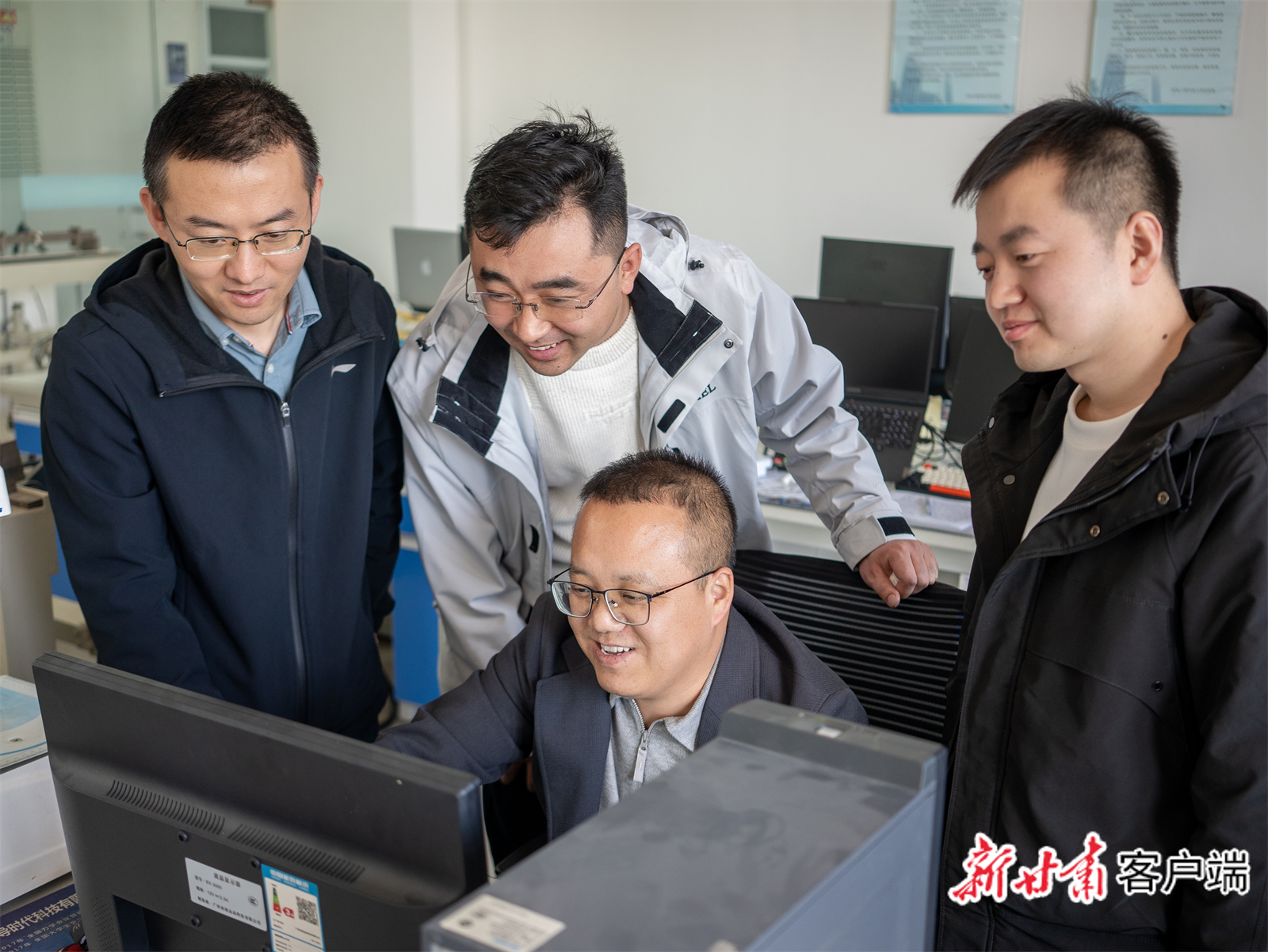

戴飞和团队成员在实验室讨论问题。

30年过去,当年的小小孩童成长为甘肃农业大学最年轻的教授、博士生导师。37岁的他,已经主持了4项国家自然科学基金项目,都与农业机械化相关,也始终绕不开甘肃这一方厚土。

(一)

“我本科、硕士、博士都在甘肃农业大学读,工作也留在甘肃农业大学,学习和研究的方向一直是农业机械化。”20年的读书、工作生涯,扎实的专业学习和理论积累,让戴飞不断超越当年农村生活的感性记忆,深化拓展对甘肃“三农”的认知。

“地形地貌与作物特性的复杂,双重制约高效农机装备在甘肃的应用。过去很长一段时间,甘肃农民面临‘无机可用’‘无好机可用’‘有机难用’的问题。”戴飞说,为琢磨这个问题,自己经常熬夜查资料、读文献。

每年,戴飞还会留出三四个月,专门跑到地里去。“丰富的田野调查,可以帮助我积累大量的实践经验。”戴飞承认,下乡试验挺辛苦的,有时也有危险,“但只要想到,我再勤快些、麻利些,农民们就能少流把汗、多收袋粮,我就停不下来。”

一次,在白银市景泰县,为获取胡麻联合收割机作业性能参数的原始数据,戴飞跟在收割机后面一趟趟走。突然,收割机后部一个黑色的东西擦过戴飞的腿飞出去好远。戴飞最初以为是野兔,后来才发现是收割机排草口断掉的一截刀片,“后来想想,还真有点怕。”

青春正好的20年,戴飞专注一路、深耕一事,也收获不少:他带领团队、联合企业,研发出了国内首台胡麻联合收割机、国内首台丘陵山地藜麦联合收割机,以及具有自主知识产权的自走式青稞联合收获打捆一体机。

工作中的戴飞。

(二)

“要吃苦耐劳,深耕一个领域,发现真问题;还要脚踏实地,真解决问题,服务地方发展。”这是戴飞对农业科研始终如一的理解,也是他长期如一的行动。

“甘肃天祝、临夏等地广泛种植藜麦。藜麦最高能长到1.7米至2米,收割和打捆特别费人力。特别是,藜麦生长的区域多为地块零碎、坡度较大的山地,劳作难度加大。”

“甘肃甘南州和武威天祝等地的主要粮食作物是青稞。青稞麦穗上的芒刺又硬又长,秸秆不易打捆运输,而且以前用的收割机难以碎芒,将其粉碎成饲料后,很容易扎伤牛羊口腔。”

……

戴飞话不多,说得也慢,可他心底藏着一片辽阔天地,囊括了甘肃所有的地形地貌、土壤植被,长满了他所熟稔的农作物。介绍起这些,他如数家珍;“找起茬来”,他也毫不留情。

“新问题一波接一波冒出来。我们要在抓住问题后,及时应对处理。”戴飞以胡麻为例——

甘肃是全国胡麻的六大主产区之一。“胡麻是个好东西,能榨制出优质食用油。”戴飞说,“可是,胡麻秸秆纤维含量高、韧劲大,长期以来没有专门的胡麻收割机械,农民们多用改装后的小麦收割机收割胡麻。这会损失四分之一籽实!”

“新机器的诞生过程充满曲折。”戴飞回忆,“我们研制的第一台胡麻联合收割机,初次下地试验,机器刚前进20多米就被迫停下了。机器打开后发现,割台、过桥输送以及脱离装置都被秸秆缠死了,光清理就花了近4个小时。”他当时心凉了半截,但立马又打起精神来解决问题。

“我们细细研究了朝鲜金龟子的唇齿特点,然后采用仿生学原理,用新材料制作了收割机的刀片与搅龙隔板,突破了割台缠绕难题。”戴飞介绍。

从2017年开始研发,到胡麻联合收割机最终定型,戴飞团队用了整整7年,研制了三代样机,历经多次试验,最终成功研制出三种机型。

戴飞深知,解决科学问题需要不断试错,需要面对许多不可预知的困难和风险,才能实现“从0到1”,才能让科研成果从实验室落地田野间。

戴飞和团队成员讨论问题。(本文视频、图片均由光明日报实习生樊一航摄)

(三)

戴飞兴趣爱好不算多,屈指可数,社交往来多是师生和农民,很受他们欢迎。

平时,戴飞喜欢带学生到一些偏远落后的地区去做试验。“戴老师说,这些地方的农民最需要称手的农机装备。”潘海福是戴飞的博士研究生,常跟随戴飞下乡,“不管山高路远沟深,还是风吹日晒雨淋,戴老师都会去,亲力亲为,为我们树立了榜样。”

戴飞不怕吃苦,还会逼着自己多吃苦。他说:“我不是特别聪明,所以我要更有耐力,比别人在实验室坐得更久一些,查阅学习更多的文献,不缺席每次的下乡试验……”

再忙再累,戴飞对自己和学生一点儿都不降低要求。戴飞的硕士研究生周恒山读研时间不久,论文写得不顺手,“我交给戴老师的第一篇论文,他改了五六遍,修改痕迹遍布了文章的各个角落,深深地触动了我这个‘科研小白’,教会我一个浅显但非常重要的道理,‘科学研究没有捷径可走’。”

2024年秋天,戴飞赴白银市会宁县调研胡麻收获情况。“机子小巧灵活、操作简单,胡麻收获损失率也由以前的15%降到了3%以内。”当地合作社的一个女老板告诉他,自己喜欢他研发的胡麻联合收割机,欢迎他常去。

听到这样的话语,再看着地里一垄一垄的胡麻很快收割完成,戴飞挺满足的。

- 2025-05-172024年度“感动甘肃·陇人骄子”|2024年度“感动甘肃·陇人骄子”提名奖获得者

- 2025-05-172024年度“感动甘肃·陇人骄子”| 2024年度“感动甘肃·陇人骄子”获得者

- 2025-05-09皋兰县人民医院心内科主任赵贵勇 精研“心”术 守护生命

- 2025-05-09国铁兰州局“技术能手”周鹏涛 青春当以奋斗逐梦

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号