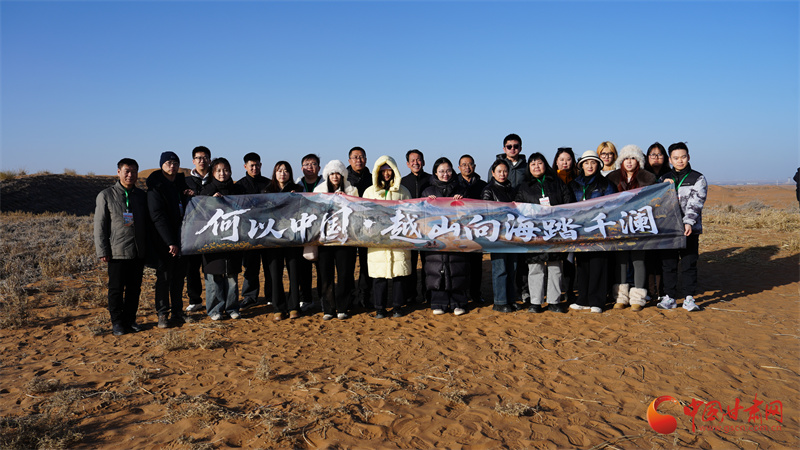

何以中国·越山向海踏千澜|草方格织就治沙传奇 中卫绿脉贯通大漠初心

中国甘肃网11月21日讯(西北角·中国甘肃网记者 薛敏)由宁夏回族自治区党委网信办主办的“何以中国·越山向海踏千澜”网络主题采风活动于11月20日走进中卫市沙坡头,采访团循着沙与绿的博弈足迹,探寻“麦草方格”这项让世界瞩目的固沙技术,感受中卫人民70余载与荒漠抗争的坚韧。

中卫,地处腾格里沙漠东南边缘,是黄河进入河套平原的“西大门”,更是祁连山与贺兰山牵手处的生态要地,肩负着遏制沙漠东扩的重要使命。这里气候干旱少雨,年均降雨量仅187毫米,而年均蒸发量却高达1980毫米,22.7%的土地被沙漠吞噬,沙患曾长期限制着区域发展的脚步。上世纪50年代初,腾格里沙漠距中卫城区仅4至5公里,风沙频繁侵袭周边村庄,群众的生产生活饱受其苦。

1954年,包兰铁路修建工程启动,这条贯通西北与华北的交通大动脉,是我国首条沙漠铁路,其中卫境内55公里路段竟6次穿越腾格里沙漠,尤其42公里长、130米高的沙坡头段,全为百米级流动沙丘,受西北风影响年均推进4米,流沙如猛虎般威胁着铁路通行安全,防沙固沙成为铁路建设与运营的生死攸关之任。

面对绝境,中卫人民没有退缩,而是以“敢教日月换新天”的豪情坚守抗争、探索创新。他们独创“草方格”治沙技术,用麦草在流动沙丘上扎设1米×1米的草方格,牢牢锁住流沙,构建起“以固为主、固阻结合”的治沙新模式,逐步建成固沙防火带、灌溉造林带、草障植物带、前沿阻沙带、封沙育草带“五带一体”的铁路防风固沙体系,从源头筑牢了沙患防线。在治沙一线扎根34年的正高级林业工程师唐希明,更是用智慧与坚守为治沙事业添砖加瓦,他研发的“便携式沙漠造林器”“水分传导式植苗工具”等4项专利技术,将苗木根系直接送入45厘米深的湿沙层,让造林成活率提升25%,劳动成本降低50%,施工效率大幅提升,为规模化治沙提供了高效技术支撑。

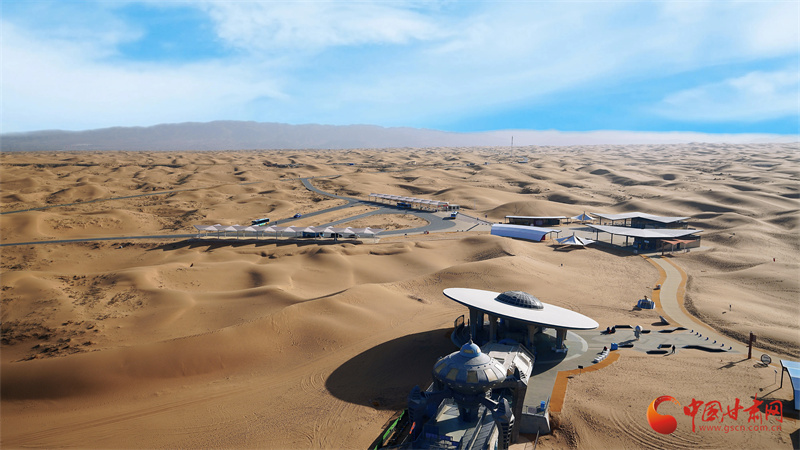

70余载栉风沐雨,70余载久久为功。中卫终于实现了绿进沙退的历史性转变——腾格里沙漠向东后退25公里,包兰铁路两侧形成宽1公里的绿色长廊,保障铁路安全通行数十年无重大沙害。如今,153公里长、10-38公里宽的宁夏腾格里沙漠固沙锁边带成功闭合,像一条坚韧的绿色“锁链”将沙漠牢牢锁住;14.5万亩光伏治沙区里,“草方格+光伏”模式绽放异彩,植被覆盖率从不足5%跃升至25%,赤狐、鹅喉羚等国家二级保护动物纷纷回归,昔日荒漠重现生机。

这份沉甸甸的治沙成果赢得了全球高度认可,联合国环境规划署盛赞其为“世界上首位的沙漠治理工程”“人类治沙史上的奇迹”。截至目前,中卫已投入26亿元推进156万亩荒漠化治理,森林覆盖率达9.38%,北部沙漠治理率提升到90%,累计节省治沙资金6000余万元。

从麦草方格的简陋雏形到多项专利技术的迭代升级,从孤军奋战到全民参与,从局部固沙到生态系统修复,“草方格”承载的坚守、创新、协作、奉献的治沙精神,已深深融入中卫人的血脉。

- 2025-11-20陇原山乡新画卷|戈壁飞地焕新颜 兴边富民谱新篇——马鬃山镇新区建设纪实

- 2025-11-20陇拍客丨民乐:储能电站项目建设正酣

- 2025-11-20非遗文化看甘肃(50)丨马俊:坚守初心 让甘肃剪纸走上国际舞台

- 2025-11-20兰州市青联召开十三届委员代表座谈会 凝聚青年智慧助力“强省会”行动

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号