【陇原史话】抗战时期的兰州一中

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为弘扬伟大抗战精神,深化对甘肃教育精神“卓苦为刃、筑教为先”的高度认同,展现青年师生投身强国建设、实干担当的奋进风貌,省教育厅政务新媒体挖掘陇原师生的抗战红色记忆,推出“弦歌不辍 薪火陇原”栏目。今天跟甘小教一起走进抗战时期的兰州一中——

甘肃省兰州第一中学,创建于清光绪二十八年(1902年),初名甘肃高等学堂,后几易其名,1936年2月5日改称“甘肃省立兰州中学”,简称“兰中”,1953年改为现在的名称。1932年至1942年张作谋任校长,继任者苟秉元于1943年至1949年任校长。

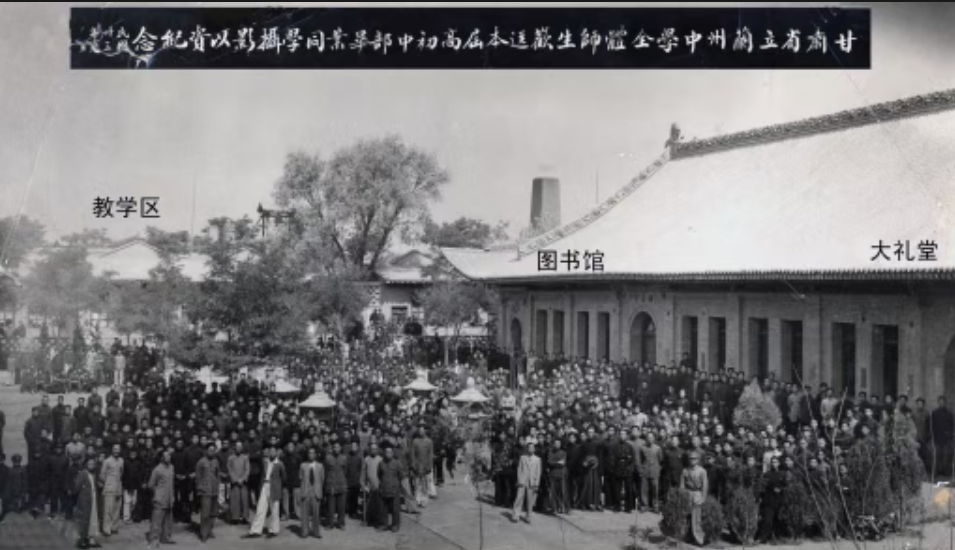

图为1944年,兰州中学全体师生欢送初高中部毕业同学合影

国家和民族利益高于一切。张作谋和苟秉元任校长期间,正值国难当头,学校加强师生抗日爱国主义教育,同学们虽然面临敌机轰炸、时局动荡,困难日烈、生活日艰,但依然艰苦卓绝求学问、前赴后继上前线、同仇敌忾抗日敌,在抗日历练中增强了自尊心、责任感、自豪感,涌现出一大批国家栋梁之才,如杨静仁、郑重远、高健君、万良才、乔印槐等,他们始终站在民族危亡斗争的前列,投身抗日战线,为国家、为民族,抛头颅、洒热血。

一、应对时局,辛甸办学;广泛宣传,积极抗日

1937年抗日战争全面爆发,随着日本飞机对兰州的不断轰炸,兰州中学每天早晨两节课后,便组织学生去中山林(即现甘报社一带)防日军空袭。师生一边防空袭,一边在树下就地上课,直至日头落下四墩坪(伏龙坪),才放学回家。

图为日军轰炸兰州

1938年冬,由于日本飞机的轰炸进一步升级,省政府决定兰州中等以上学校迁至外县。校长张作谋凭借他的声望和人格魅力,和家乡父老乡亲、镇领导协商决定,将学校迁往洮沙辛甸镇(今辛店镇,属临洮),作为临时防空校址。当时时间紧迫、任务繁重,经张作谋校长策划,利用当时临洮、康乐、渭源、陇西各县往兰州送军粮的大批回程大车,将图书、仪器等教学设备、生活必需品和教职工家属带到了辛甸。学生们则徒步穿山沟、翻越七道梁达到目的地。师生陆续到达后,当地群众热情接待,地方有识之士大力支持,在学生宿舍、家属住房以及生活用具各方面提供便利。师生在张作谋校长带领下,克服困难、共度时艰。

兰州中学刚到辛甸,借用辛甸小学教室6座,利用戏台和过街楼改修教室2座,在关帝庙新修教室2座,用民房改修教室2座,共12座。房屋则借用龙王庙73间、关帝庙45间,租用民房77间,共195间。体育场地除原有小学操场,又在龙王庙、关帝庙公地各开辟一个,河滩辟足球场一处。1939年至1940年,学校利用省上拨款修建教室和办公室100余间。百货行业也从兰州陆续迁来,包括邮局、电报分局、百货店、皮鞋店、理发店、饮食店以及缝纫铺、书铺,照相馆、拔牙摊等等,既便利了师生,又繁荣了辛甸。

迁校辛甸时,中国共产党在兰州中学校内成立了党支部,组织和动员师生积极开展抗日和文化下乡宣传活动。成泮如老师负责组织戏班子,他编写戏剧《鸡大王》和滑稽戏《打城隍》在农村赶集日演出,经久不衰。高逸舟老师和何天祥同学负责组织“兰中漫画工作队”,这种艺术形式,漫画多、文字少、生动活泼,在集市街心宣传时,大受欢迎。

初到辛甸,学生课外读物缺乏,初中部的齐维藩、侯承祖(海澜)、庄严(庄田夫)等同学,组织“火群社”,集中个人手中革命进步作家的书刊,互通有无,积极阅览。继而,他们办起了《火群》壁报。华遵汤(凌力学)同学在创刊号上描摹了鲁迅先生画像,引起轰动,教育部督学亲临辛甸,给全体同学训话,向学校施压。结果壁报被强行撕毁、停刊,“火群社”被勒令解散,相关同学受到训斥。但同学们硬是没有屈服,又在校外成立了“西北风社”,报头上依然描摹鲁迅先生的画像。之后,“西北风社”与何天祥、水天明、许文浒(杨劲)等同学主办的《合力》合并,同学们还创办了“仲夏夜之梦”诗社,进行抗日救亡宣传。

老师们克服乡村生活水平低的困难,与广大学生携手共渡难关,备战抗日。除了认真备课、教学和批改作业外,还积极参加建校劳动;晚上他们要依次检查学生的宿舍,并给学生盖好被子;学生们生了病,他们就在自己家里熬药。在兰州时,老师们下课后都各自回家,与学生来往较少,现在住在一个镇上,学生求教老师,几步路就可上门;老师有困难,如担水、拉土、打煤砖等,学生们在星期天争着帮助干。同时,一批批从敌占区来的优秀大学毕业生来到兰中,带来了时代新思想、抗日新动态,发挥了生力军的作用,学校有觉悟、有才干的教师队伍获得升华;尊师爱生、团结奋斗和积极抗日的气氛更加浓烈。

二 、艰苦办学,储备人才;形式多样,投身抗日

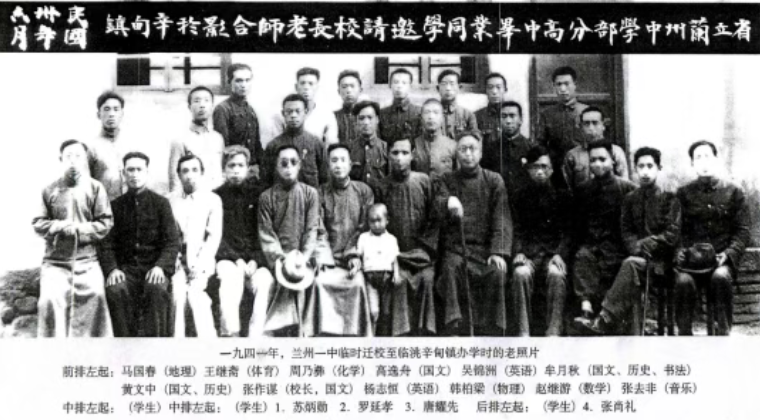

辛甸办学条件是艰苦的,张作谋校长带领全体师生,想方设法克服抗战时局动荡的影响,尽一切可能稳定学校秩序,因势利导改进教学方法,使教育教学工作得到了长足发展。

图为辛甸办学时,部分高中毕业生邀请校长和教师合影

张作谋校长和苟秉元任校长期间,正是学生中抗日爱国斗争活动异常活跃的时期,中国共产党兰州中学校内党支部在学生中积极发展党员,增强党的力量,领导开展一系列抗日救亡活动,如成立进步组织、主办进步刊物,有诸多同学参军、参干,奔向革命圣地延安。“九·一八”事变发生的时候,同学们就积极参加了各种形式抗日反蒋斗争。例如万良才、杨静仁、樊大畏等曾参与由甘肃农工银行助理王彦升发起组织的“兰州同仁消费合作社”,协助办理预订和推销“开明书店”“北新书局”“黎明书店”出版的进步刊物,介绍和展销鲁迅、茅盾、邹韬奋等进步作家的作品。同学们群情激愤,阅读进步书籍,从中接受革命思想,选择光明道路,踊跃参加抗日爱国斗争。

正如张作谋校长指出的:“抗日战争开始后,兰州中学学生接受进步思想,选择光明道路,不怕艰险,冲破反动派封锁,奔赴延安抗日军政大学学习的人数,也是全省各校之冠。”

1943年前后,在苟秉元校长带领之下,学校分两批迁回兰州畅家巷原校址,在辛甸兴建的校舍、购买的课桌凳均无偿留给辛甸小学,成为当地教育发展的基础设施。

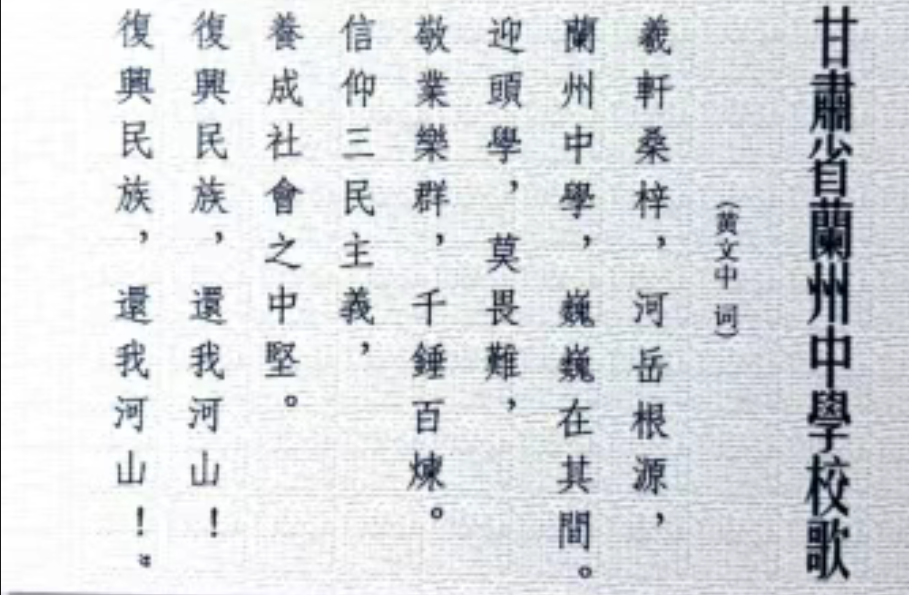

苟秉元校长在80周年校庆时有一段发自内心的祝词,曰:“羲轩桑梓,河岳根源,兰州中学,巍巍在其间……复兴民族,还我河山!复兴民族,还我河山!”

这是二十世纪四十年代兰州一中的校歌,当时它对教学活动和宣传抗日都起了积极作用。歌词由国文、历史教师黄文中老师撰写。

图为兰州中学校歌

三、八办成立,抗战深化;兰中学子,积极抗日

1937年,以国共合作为基础的全民族抗日统一战线正式形成,同年,八路军办事处(简称八办)正式在兰州成立,在极端艰难困苦的条件下,出色地完成了宣传和建立党的抗日民族统一战线等任务。此时,甘肃的抗日救亡运动掀起了高潮,先后成立了“省外留学生抗战团”“西北青年救亡读书会”“甘肃青年抗战团”等众多的抗日救亡组织,兰州中学很多校友和学生在这些革命组织的领导或影响下,为在甘肃建立抗日民族统一战线、开展抗日救亡斗争而积极活动。

以校友罗伟为总团长、万良才为秘书长、樊大畏为部长的甘肃青年抗战团,在抗日救亡组织中,因活动范围最广、影响最大而著称。“青抗团”发展很快,不仅在兰州的各个院校内建立了分团,而且利用学生放假回乡探亲的机会,动员学生在各自的家乡建立了分团,短短3个月内,“青抗团”在全省的25个地县建立了组织,团员发展到3000多人。罗伟除了担任“青抗团”总团长外,还是兰州学生联合会主席、兰州抗战通讯社社长,三个机构的组织者都是八路军办事处。

兰中学子积极参加各种社团宣传和抗日救亡活动。学生们参与了在兰州相继成立的“甘肃青年抗战团”“妇女后援会”“学生救国会”“血花剧团”及其所属的宣传队、募捐队等抗日救亡组织。

学生杨静仁加入中国共产党后不久,即组织并领导“伊斯兰学会”“回民教育促进会”等组织,积极团结回族青年,开展抗日救亡活动。

图为兰州中学1940年毕业生,原国务院副总理杨静仁

这时,由兰州中学学生主办和参与的各种刊物也相继问世,如杨静仁主编的《回声》、万良才主编的《抗战》、樊大畏编辑的《西北青年》等,成了宣传党的抗日方针政策的有力工具;谢挺誉的街头宣传漫画,深受群众欢迎。

四、奔赴延安,投身革命;矢志不渝,甘洒热血

随着抗日运动不断深入,学生中爱国热情越来越高,献身革命的决心越来越大,继“七七事变”前夕率先奔赴延安的郑重远等人之后,献身革命的兰州中学学生更是有增无减。1937年冬有安鼎铭、杜琳、刘珍、张生强、陈定邦(陈成义)、高尊翰(高健君)等人,1938年有乔映槐、陆云亭、陆广林、张云亭、柴延忠(柴时文)、张淑等人,1939年有万良才等人,1940年有杨静仁、鲜维俊、马明德、陆云龙(陆静安)等人。

其中,1937 年,经八路军办事处谢觉哉同志介绍,前往陕北公学受训的兰州中学在读学生安鼎铭、杜琳、刘珍、张生强、陈定邦、高尊翰六人的事迹,引起不小的轰动。

以兰州中学学生为主、以万良才为秘书长的“甘肃青年抗战团”及抗日宣传工作,曾获时任校长张作谋的同情和鼓励。抗战团成员先后有七十多人奔赴延安,如王教五、黄鼎、魏煜、武治安、秦明、杨松轩、陈超群和魏郁等。

为革命、为抗日,兰州中学的学子不畏牺牲,矢志不渝。万良才校友1937年9月到兰州,受到八路军办事处谢觉哉同志的接见,留任“甘肃省合作委员会”干事,以“同仁合作社”为据点,开展抗日宣传活动,并创办《抗敌报》。1938年4月,加入中国共产党。次年9月,到延安入陕北公学学习。新中国成立后回甘肃,曾任省委常委兼农村工作部部长。

校友兰大原副校长陆润林六兄弟参加革命斗争的事迹,被传为佳话。陆长林、陆庆林(陆善亭)、陆润林、陆广林、陆巨林、陆俊林兄弟六人,在校读书时就追求进步,积极向党组织靠拢,参加革命宣传活动,帮助和掩护地下党组织及领导人、甘肃党组织的创建者、校友张一悟;陆氏兄弟都是甘肃兰州早期的地下党党员,都担任着地下党组织的领导工作。陆长林与陈成义同班,他俩先后在北京和兰州开展革命斗争,陆长林曾任皋榆工委所属金崖工委书记,新中国成立后相继任榆中县县长、省图书馆和博物馆馆长。新中国成立前夕,陆庆林任“皋榆工委协军团”团长,与副团长、工委委员陆治安等一起掩护群众,助征粮草、绘图带路、慰劳解放军,最后随军同行进城。当时陆庆林所在的小分队共20多人,其中大部分就是兰州中学的学生,如陆治安、沈斌元、陆正鸿、周德明、沈佛存、陆长林、陆巨林、陆俊林、梁耀德、陆吉庆、陆吉云、陆吉善、岳恒运等。1937年,陆广林经中共甘肃工委组织部长郑重远同志介绍加入了中国共产党,并于1938年5月经八办送往陕甘宁边区参加革命,1939年牺牲在抗日革命根据地,年仅21岁。

八十载光阴流转,历史篇章熠熠生辉。兰州一中师生在那段烽火连天、救亡图存的岁月里积极投身抗日救亡运动,广泛宣传革命精神的事迹,以星火燎原之势,为西北抗日救亡运动作出了贡献,以家国情怀,传承“弘毅”精神。

- 2025-09-05【陇原史话】大顺城,边塞诗韵中的范仲淹传奇

- 2025-03-18【陇原史话】常山下层文化

- 2023-03-17【陇原史话】那些消逝了的老兰州景观

- 2023-01-05【陇原史话】甘肃吊桥之父——苏钰

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号