【重走西北角】因为“怕失去” 所以“敢守护”——消防队长杨守宁的“怕”与“敢”

祁连山的雪水淌过张掖山谷时,总带着股不容分说的劲儿。汛期一到,浑浊的泥水便会冲过河道,在乱石间撞出致命的漩涡——这是张掖市森林消防支队甘州大队二中队中队长杨守宁最熟悉的“战场”。杨守宁多次在激流里救人,可他当年却是个“旱鸭子”。

“怕水的刺骨,敢入水的勇气”

2020年的刘家峡水坝,像一口墨绿色的巨缸,深不见底。杨守宁穿着橙色救生衣站在岸边,身后是青岛来的教练,身前是他最怕的东西——水。作为武警森林部队转型后的首批水域救援学员,这个从来没接触过水的“旱鸭子”,此刻必须纵身跃入陌生的水域。

“跳!”教练的吼声刚落,他闭着眼扎进水里。冰凉瞬间包裹全身,浮力将他托起来的同时,恐惧也攥紧了心脏。

那是他第一次直面水的凶戾。后来的训练里,这种恐惧反复出现,甚至将他逼到了生理极限。一次训练攻击式游泳,他不知不觉游到了水库中央,回过神时,四周看不到岸,只能听到水浪拍打的闷响。那种被世界剥离的孤立感,一点点渗入身体,漫过胸口,卡住气管。随之而来的就是抽搐、身体控制不住的抖动。“这种如果你不克服的话,会越来越恐惧。”

他怕的是水的不可控。但这份“怕”,恰恰成了“敢”的起点。他知道灾难不等人。怕自己学不会,就逼自己泡在水里熟悉每一寸水流;怕辜负组织期待,就把“全心全意为人民服务”的初心刻进训练里。

转型期的迷茫也曾像水一样漫过他。2018年,橄榄绿换成火焰蓝,“军人”身份的抽离让他的眼前变得模糊。但是在教员的循循善诱、地方救援部队传承的精神、民间救援者职业情怀的浸润中,他渐渐理解了“火焰蓝”的意义。从“橄榄绿”到“火焰蓝”,实际上是一脉相承的。他说:“不管是救援也好,其他的也好,核心都是一样的,那就是维护人民安全。身份变了,守护的初心从未改变。”

于是,怕水的他,偏要往水里去,怕辜负肩上的责任,便只能迎着恐惧往前冲。

“怕洪流的变数,敢赴险的底气”

2022年8月23日的下午,混浊的泥浆水在河道里翻涌,藏着毁灭一切的力道。二中队接到报警时,村民已经被困在河中央的孤岛上,而水位还在涨。情况万分危急。汛期的河,流量大、水速快,绝对不能直接涉水。洪流的每一个漩涡都有卷走生命的可能,这让他不敢有丝毫侥幸。

但“怕”没让他退缩,反而催生出“敢”的精准。当杨守宁看到孤岛上的挖掘机时,他果断设计出救援方案——拖拉机做锚点,搭建绳索系统。队员们迅速调整抛投器角度,牵引绳带着充气垫“嗖”地飞出去,在水流里划出45度角,像钟摆似的晃向孤岛,精准落在被困者脚边。队员们在岸边大喊动作要领,教被困者把绳索固定在挖掘机上。他们的声音被浪头打碎,却带着安如磐石的稳。

危急关头,果断方案与精准操作,是消防人在洪水中拯救生命的底气。对危险的“怕”,倒逼出万全的准备;而准备好的底气,让他们敢在洪水里与死神抢人。队里的模拟训练,杨守宁会故意选择有危险区域的激流,让队员们挨个往里跳,教他们做团漂训练,手搭肩连成链,顺着水势找浅滩。这不仅是为了锻炼队员们的默契,更是为了锻炼他们的胆量。救援任务容不得他们有半分惧怕,只有把自救的理念和方法刻进骨子里,才能在真正危险的时刻冲在最前面。

杨守宁(左上)带领队员进行训练场景 图片来源:张掖市森林消防支队

“怕”,从不是畏缩的理由。怕洪流的汹涌,就去摸透水的规律;怕救援的变数,就把每个动作细节练成条件反射。就像横跨洪水的绳索,一头系着对危险的防范、对自然的敬畏,另一头,系着敢向险处去的勇气和敢向未知行的决心。

“怕家人的牵挂,敢担当的责任”

提到家人,杨守宁嘴角弯起的弧度里带着点不易察觉的柔和,眼神也松快了些,“报喜不报忧”是他多年的习惯:“一般遇到重大任务,我从不和他们说,他们事后才会知道。”

谈及如何平衡工作与家庭,刚才还侃侃而谈的他忽然顿了顿,语气里多了几分歉疚:“照顾家庭这块,我做得不好。”停顿里藏着太多未说出口的话——错过的生日、缺席的团圆、深夜里妻子独自撑起的家。

但家人从没抱怨过。他们不说“你陪我的时间太少”,只是在电话里反复叮嘱“注意安全”。杨守宁心里的牵挂,也同样没有说出口。他怕这些牵挂会变成家人的负担,更怕自己一开口,思念就会像水面的薄雾一样弥散开来。这些惦念,沉沉落在心头,又稳稳托着他向前迈步。

不轻易言说的习惯,是杨守宁向来藏事的性子使然。连人生中的重大抉择,他都带着“先斩后奏”的劲儿。2012年大学毕业,他背着包踏上去部队的火车时,父母才得知儿子要奔赴远方。“我一直都比较独立,大事都自己做决定。”可父母知道后,反倒更支持了。他们明白,儿子选择的路,是要守护更多人的家。

他守护万家灯火,家人守护他的软肋。那些没说出口的牵挂,藏着最烫的温情。

“怕能力的停滞,敢精进的成长”

对杨守宁来说,“守护”从来不是蛮干,而是藏在日复一日自我突破的“敢”里——敢啃硬骨头、更敢在时光中持续成长。

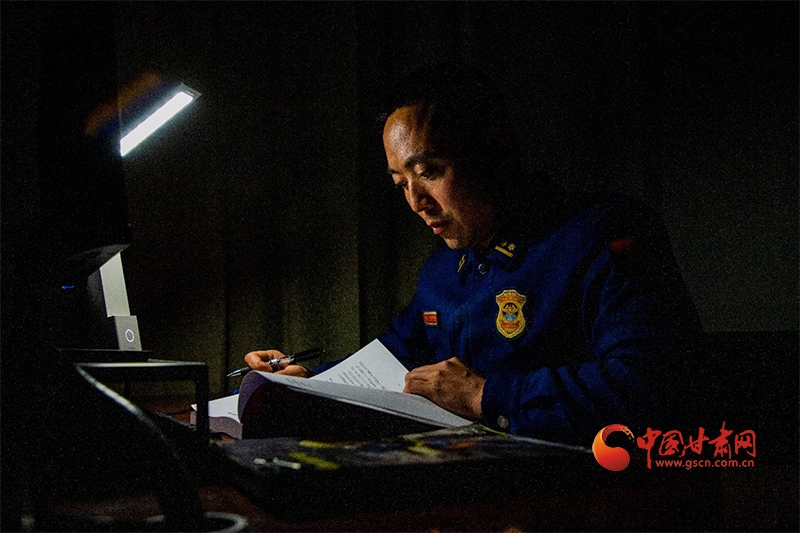

杨守宁深夜读书场景 图片来源:张掖市森林消防支队

2022年肺炎未愈,他就读起了专业医学书籍——自己常受支气管炎困扰,队友的训练伤也让他担心。从那时起,阅读医学专业书成了他的休息方式。既是为自身健康,也为更好地助力救援工作。

在他看来,停滞不前就是失职,人必须永远走在学习新知识的路上。面对队里新配的科技设备,他说:“科技是两翼,人才是救援的核心。”装备能测出水流的速度、定位生命信号,但决定怎么救、用什么方案救的,始终是人——是能驾驭技术、明白数字背后意义的人。

而比技术更根本的,是支撑人做出判断的内核。他总是强调用理念指导实际。对复杂多变的灾难来说,理念就像是定海神针,为救援行动打下稳固的根基。救灾现场的情况千变万化,从不会按课本上演,那些突发的事件、未知的变量,随时可能打破原先的预设。只有将救援理念牢记在心,才能在危险混沌中找到生机。

从医学知识到救援理念,从装备操作到临场应变,他在每一个领域深入精进,对每一个动作精雕细琢。这种勇气,不是雨夜里骤然迸发的惊雷,而是岁月中静静流淌的小溪,不管遇到多少暗礁浅谈,都向着“守护生命”的方向,坚定地奔去。

采访结束时,正是黄昏时分。暮色漫上来时,他又站在了湖边。水面倒映着火焰蓝的身影。

杨守宁的“怕”,从不是懦弱,而是对自然的敬畏,对责任的自觉,对爱的珍重;他的“敢”,也从不是鲁莽,而是职业信念的支撑,是救援理论的底气,是亲人无声的支持。怕生命流逝,才敢与死神竞速;怕有亏使命,才敢把自己炼成利剑。

祁连山的水还在流,带着雪的清冽,带着泥土的厚重,也带着无数“火焰蓝”在洪流里写下的答案:因为怕失去,所以敢守护。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2023级本科生尤楚君、杨欣睿;指导教师权玺为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-14【重走西北角】手机成新农具 直播变新农活!“腾云村”在大西北书写数字助农新篇章

- 2025-07-13【重走西北角】青山无言 年轮有迹——张掖市森林消防支队十八载巡守印记

- 2025-07-13【重走西北角】十年向西 兰州新区综合保税区深耕沃土书写开放篇章

- 2025-07-13【重走西北角】洛川阿寺村:守正创新结“蜜果” 挑稳苹果种植“金扁担”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号