【重走西北角】退伍军人魏德军田野建馆成教育基地 万余藏品讲述红色文化

在咸阳市秦都区萧何庙村田野间,一座红色记忆博物馆静静伫立。“这是魏馆长在2008年个人投资建设的。”秦都区委宣传部工作人员张辛介绍,“馆内的文献资料展示了中国共产党的发展历程,它先后被咸阳市秦都区政府、咸阳市教育局授予‘爱国主义教育基地’称号,秦都区政府还将其确立为‘党员干部教育基地’。”这些肯定奠定了博物馆在公共文化教育阵地的重要地位,也在持续深化其影响力。

红色记忆博物馆 于凌/摄

初心照征程:“为的是让红色文化永不褪色”

1979年,18岁的魏德军进入部队,三年军队时光的熏陶让前辈们闪着光的经历深深地走进了他的心里,也悄然让他催生了传播红色文化的愿望。

他抚着相片上穿着军装的自己,回忆道,“那时候刚进连队,指导员就告诉我们,我们的队是英雄的连队,是光荣的连队,是保卫延安的连队,我当时听了就感觉很骄傲。”

魏德军讲军旅生涯 于凌/摄

为了能更早实现传播红色文化的愿望,同时又能给予博物馆更多的资金支持,一个决定在他脑海中逐渐清晰——“双肩挑”。魏德军要一手稳住生计,一手擎起心中那抹鲜红的理想,在现实与理想的双轨上,进行一场漫长的跋涉。“想要把这个事儿做成就得早下功夫,多下功夫,边建设边发展自己的模式。”

坚定了这个念头,他便将转业后所存积蓄全部投入到博物馆的建设之中。回想起那段日子,魏德军说:“灰心的时候很多,压力也很大,但是沉下心来想想,我这个和老一辈创造今天所做的努力相比简直不值一提,灰心很快也就过去了,再继续干。”

但在那时,对于这种掏出所有积蓄投入博物馆建设的行为,周遭不乏疑惑的目光。“说实话,放到谁家里这都不是一下子能接受的。”妻子杨露回忆道,但魏德军眼里的热忱一点一点感染了她,最终,她选择了站在丈夫身边。从展品登记、日常清洁维护,到接待访客、讲解内容,退休后的她成了与丈夫并肩前行的伙伴。

魏德妻子杨露撰写花篮条幅 于凌/摄

这份在旁人眼中近乎“孤注一掷”的举动,源于魏德军沉甸甸的执守——他深信,守护和传播这些红色记忆,让红色文化得以传承,正是维护社会安稳长久的无形根基,这也是他建馆时的初心。

以物系情:“用物品穿越历史”

走进博物馆,这里没有恢弘的建筑,却有万余件沉默的“讲述者”,魏德军认为,博物馆的理念“是用物品来穿越历史”。

“在课本上见过,在电视上见过,然后再来看这些物品的话,就感觉好像跟那些历史人物更近了点,感受更深一些”,一位当地游客表示,她专门从城区驱车带孩子来到这里,希望能让孩子在红色文物中接受历史的熏陶。

当地游客受访 于凌/摄

2004年,魏德军在陕北工作期间接触了大量革命历史实物资料。在那几年里,魏德军除了工作,就是到旧物摊儿上“淘宝”,长年累月的挑拣,让他对这些布满灰尘的旧物摊,熟稔得像自己掌心的老茧。镇馆之宝——红军扫盲课本就是这么淘来的。

旧书被摊主从角落里搬出,落满灰尘。脆薄的纸页,认真的笔迹,瞬间击中了魏德军的记忆深处。“我上手一翻就觉得这东西,必须拿下。毛主席当年说过:‘为消灭文盲而斗争!’,这个课本印证了我们共产党人对于文化的重视程度,在那个时候毛主席就有这样的民族文化感知,真的非常值得我们学习和思考。”

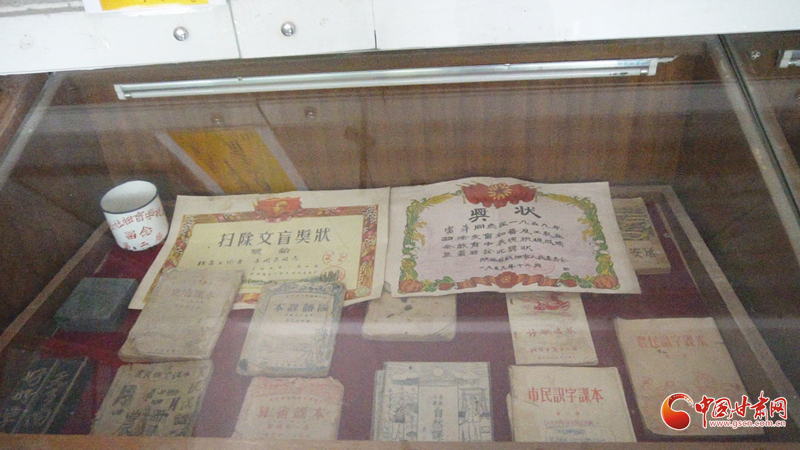

红军扫盲课本 于凌/摄

在这些课本里,魏德军看到的是红军队伍对知识与文明最质朴也最迫切的追求,是红色基因里不可或缺的“文化火种”,这也是他将其作为镇馆之宝的原因。

像这样的物品还有很多,越来越多的人开始了解红色记忆博物馆,也有很多人捐赠当年的物件,馆藏的数字,悄然攀升至数万件。

“现在这四个馆,已经放不下了。”魏德军站在略显拥挤的展柜间,语气里带着对未来继续开拓的向往。从最初的孤独寻觅,到如今的四方汇聚,红色记忆博物馆也在经久积累中持续焕发生命力。

红色教育一直在路上:“讲过去,记当下”

魏德军认为,红色记忆博物馆是一个动态发展的“展示红色文化的平台”,所以馆内除了设有红色窑洞、社会主义建设、复兴之路三馆,还加入了展现习近平新时代中国特色社会主义思想的“讲习所”,所内用文献资料和图片邮票等展示最新的思想动态。

“不能光讲过去,还得记录当下。”他认为这是红色记忆的“正在进行时”。每当团队来到这里,魏德军都会在讲解里添加最新的内容,让参观者了解“党过去的使命”,也了解“当下的责任”。

中铁七局三公司运架分公司党委副书记田宝堂表示,“这里的展品、图片,是从咱们中国共产党抗战的历史讲起。我觉得他的布置非常合理,正是我们基层党组织需要的东西,对于我们组织教育活动起到很大的帮助性作用。”7月7日,他带领组织第三次来到这里,在馆内进行纪念革命先烈仪式,感受红色记忆的魅力。

中铁七局三公司运架分公司党员参观博物馆 于凌/摄

魏德军退休以后把全部精力放在博物馆上,也在琢磨新的表达和记录的方式。他回忆道:“儿媳妇提出来要开通社交媒体账号时,我就在想,不仅要让人走进来,还得让博物馆走出去,跟紧时代。”

在他眼中,这个公众号不仅是发布馆内动态的窗口,更是一部悄然生长的博物馆日记。指尖划过手机屏幕,后台数字不断跳动,“从小学生到大学生,从单位到企业,来的人越来越多了,他们又会再继续传播。”

“一个博物院就是一所大学校。”矗立在秦都区田野之间的这座红色记忆博物馆,无声地印证着这句话,魏德军以万余件饱含故事的藏品为教材,以永不倦怠的擦拭与讲述为教鞭,更以与时俱进的展陈方式为教案,在这片乡野沃土上,默默耕耘着他这所传承红色基因的“大学校”。

(作者为兰州大学新闻与传播学院2024级研究生于凌、董婷婷;指导老师张博、张华为兰州大学新闻与传播学院教师)

- 2025-07-09【重走西北角】咸阳“夕阳红”志愿者服务队守护老旧社区焕新生

- 2025-07-09【重走西北角】深入新闻一线 共探融媒发展——兰大新闻师生走进定西市融媒体中心

- 2025-07-09【甘快看·重走西北角】一克羊毛的400米“长征”:从“面料皇后”到“中国裁缝”

- 2025-07-09【重走西北角】兰大新闻学子参观刘古愚纪念馆 开展一堂行走的思政课

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号