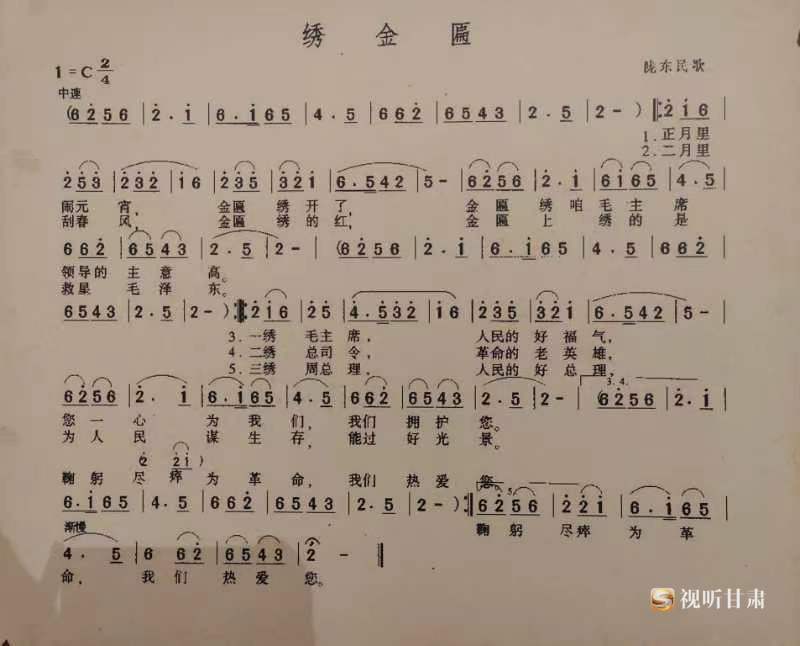

《绣金匾》诞生记——陇东人民献给领袖们的优秀赞歌

《绣金匾》这首脍炙人口、妇孺皆知、娓娓动听的经典红歌,是20世纪30年代陕甘宁边区陇东革命根据地新正县(今正宁县)土生土长的民间艺术奇葩,是从陇东唱响全国的著名革命歌曲。这首歌是以甘肃陇东民间小调《绣荷包》为基础改编的,抒发了广大人民群众对毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人的热爱以及对人民子弟兵——八路军的深厚情意,是歌颂领袖们的优秀歌曲,在中国民歌艺术殿堂里绽放着璀璨的光芒。

穷苦农民翻身作主

《绣金匾》是大家早已熟悉和喜爱的一首民歌。但是,它的作者是谁,却鲜为人知。原来,这首感情饱满、风格细腻的革命歌曲,起先的创作者,是20世纪30年代陇东革命根据地新正县(今正宁县)一位名叫汪庭有的不识字的木匠。他祖籍陕西商南,生于1916年。两岁时因家乡受灾,全家人外出逃荒,父亲肩挑两只箩筐,一只装破烂,一只装庭有,由南向北沿门乞讨过日子。汪庭有在有钱人的叱骂、驱赶,和那些管家狗的狂吠声里一天天地长大,从箩筐里爬出来,牵着母亲的手,走过了许多村镇,一直到7岁那年,他们逃到陕西富县的羊圈沟住了下来。第二年汪庭有就给地主放牛。13岁上他患了一场“出水病”,以后又得了“柳拐子”病。就在这倒霉的年头里,父母相继去世,剩下他和哥哥两人相依为命。后他又与哥哥分手,离开住了12年的羊圈沟,一个人过起了流浪生活,给人打杂做短工,掏厕所、推磨、种菜、收庄稼,什么都干。在此期间,他曾被国民党部队拉壮丁关押了3天,后伺机逃脱。直至1936年,汪庭有流落至关中分区新正县马栏区三乡——杨家店子落户定居。而这一带是陕甘边革命根据地重要区域,属陕甘边南区党委管辖。党中央落脚陕甘革命根据地后,1936年1月,中共中央在原陕甘边南区党委的基础上成立了关中特委,机关驻地在甘肃省庆阳市正宁县南邑村。下辖淳耀、赤水、永红、新正、新宁5县。汪庭有进入关中特区后,迎来了崭新的生活。政府给汪庭有拨了十亩荒地,又借给他一些粮食,让他开荒种地。由于边区生活的安定,也开始学做木活,开始用勤劳双手争取幸福的生活。他虽然没有上过学,但很喜欢民间音乐特别是陇东小调。生活环境的改善和边区的种种新气象,给他的生活注入了无限的激情,使他感受到从未有过的愉悦和振奋。他悉心搜取提炼,在劳作的间隙经常哼唱歌曲。由于他心灵手巧,勤奋好学,干活认真,不计报酬,逐渐成为陇东、关中一带小有名气的巧木匠,过上了“翻身农民把家当”的新生活。

《绣金匾》的创作历程

《绣金匾》的歌词是不断发展变化的,也是与时俱进的,在传唱的过程中,不断得到了人民群众和文艺工作者的再创造和再锤炼。从“千岁香包”到《绣荷包》,从《绣荷包》到《十绣金匾》,再到《三绣金匾》,最后到中国著名女高音歌唱家、“人民艺术家”郭兰英饱含激情的改编定调,使《绣金匾》这一陇东民歌最终走向全国,走进了全国老百姓的心坎里。这个过程,也是中华优秀传统文化与革命文化的完美结合的过程。

(一)从“千岁香包”到《绣荷包》

荷包,亦称“香囊”“香袋儿”“香包”“香荷包”,古时称“帏”“锦囊”“荷囊”等。庆阳把荷包俗称“绌绌”或“耍货”。荷包产生的年代,尚未有确切的断定,其起始时间尚不可考。传说两千多年前,中医鼻祖歧伯曾携一药袋防疫驱瘟、禁蛇毒,开创“薰蒸法”。草药被称为“香草”,因而药袋便称为“香包”或“绌绌”。因歧伯生于庆阳,故此法在当地渐成习俗,流传不断。春秋战国时期,《诗经·大雅·公刘》中有“乃裹糇粮,于橐于囊”的记载。“橐”和“囊”都是随身佩戴的口袋,是荷包的早期形式。庆阳地区有端午节制作佩带绌绌(绌,原指原始骨针的一种缝制方法,后借称用布缝制、袋口能松能紧的包袋)的习俗,主要功能是求吉祈福、驱恶避邪。2001年文物工作者在庆阳市华池县双塔寺二号石造像塔塔体内发现了保存完好的金代香包。这座石造像塔建于金大定十年,由此推算,这件香包距今已将近1000年。后人有诗赞曰:“千岁香囊藏佛塔,万针刺就海棠花,巧手绣出花藏界,诚心献给净土刹。”“千岁香包”因其工艺精湛,闻名遐迩,被民俗专家们盛赞为“中国最好的香包”。也因此,2002年庆阳市被中国民俗学会命名为“香包刺绣之乡”。2005年,“庆阳香包绣制”进入国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录。在时光的行进中,香包也“飞入寻常百姓家”,绣香包、戴香包、在文艺作品里表现香包,普遍地进入了人们的生活。清乾隆年间的俗曲总集《霓裳续谱》是目前考证到的“绣荷包”曲调的最早记载,这时,它还是一首艳情小曲。而到了嘉庆年间的《白雪遗音》,已经出现了以十二个月为唱词线索写的十二个乐段的湖广腔《绣荷包》。并且在其他记谱文献中,可以找到与当下流传的《绣荷包》相似的谱例。百年以来,“绣荷包”调经历了无数次地域特点极为鲜明的改编,山西、黑龙江、湖北、云南、江苏、安徽、甘肃、陕西等各地几乎都有风格不同、却能找到明显相似音乐特征的《绣荷包》。这证明了这首曲调的可塑性和流传广度非常强,这也正是《绣金匾》数次改编却依旧有其艺术性的原因。而在陇东大地上,也口口相传着一首传统小调《绣荷包》。

《绣荷包》

初一到十五 十五的月儿高

那春风摆动杨呀么杨柳梢

初一到十五 十五的月儿高

那春风摆动杨呀么杨柳梢

三月里桃花开 情人捎书来

捐书书 带信信

要一个荷包袋

捎书书 带信信

要一个荷包袋

一绣一只船 船上撑着帆

里面的意思 郎呀么你去猜

二绣鸳鸯鸟 栖息在河边

你依依我靠靠 永远不分开

你依依我靠靠永远不分开

哎——你依依我靠靠永远不分开

初一到十五 十五的月儿高

那春风摆动杨呀么杨柳梢

(二)从陇东传统小调《绣荷包》到《十绣金匾》

一曲炽热坚定、泼辣大胆的情歌,虽然有点原始的野味儿,却没有丝毫的羞涩、扭捏和粗俗,这就是地方传统文化中的陇东小调。陇东小调擅于记事,一般都有场景、人物和故事情节;形式灵活多变,有话则长,无话则短;有的简洁明快,只有两三句,有的详细叙述,长达百句有余,以独具一格的艺术特色展现了一方水土人民的质朴的情感、纯真的向往以及内心的独白。广泛流传于庆阳及周边的咸阳、平凉、延安一带。

汪庭有虽然没念过书,但他自幼喜欢民歌和扭秧歌,从小就熟识《五更道情》《五歌放羊》《绣荷包》等陇东民歌小调。在新正期间,生活环境的改善和边区的种种新气象,给汪庭有生活注入了无限激情,使他感受到从未有过的愉悦和欢乐。再加上他所思所想,于是就合着拉锯子和刨木花的节奏 ,不由自主地哼出歌来。也许是天性使然,抑或是中国共产党领导下的边区百姓生活明显大变化使他心情愉快,故而他很喜欢放开歌喉唱出自己的心境和情感。他的歌,不是用文字写出来的,而是由感情化成一串串音符唱出来的,反映了穷苦农民翻身作主、自由生产和生活的心声。在编歌的过程中,他遇到的最大困难是不识字。有时刚把第一节编好,编第二节时又把前面的忘了。他想了个法子,每节编好后,教给村里孩子唱,当他记不起来时,就叫已记住了的孩子再唱给他听,这样就克服了他不识字的困难。他编出了许多优秀的民歌,在当时的关(中)陇(东)一带,大多数老百姓都会唱。为了表达对边区新生活的赞美,以及对毛主席和共产党的感激之情,他很快就用他的音乐天赋,将他的这种边区生活的体会纪录下来,并借助已经流传千百年的老旋律,表达自己的这份新感情,由此终于完成了边区新版的《绣荷包》。他用《绣荷包》这首歌来表达对人民领袖 、边区政府 、人民军队和边区人民的感激热爱之情,来歌颂边区人民在中国共产党领导下翻身过上好日子的欣欣向荣景象,也为了表达自己对边区美好生活的由衷赞美。新的《绣荷包》很快就在边区流传开来,受到边区群众的喜爱。

1944年10月,汪庭有到延安出席陕甘宁边区文教英雄代表大会,荣获“甲等艺术英雄”光荣称号 。在大会上,他演唱了自己编的歌,这些歌曲唱出了边区人民的淳朴感情,赢得了阵阵喝彩。这首旧瓶装新酒的《绣荷包》,很快得到了群众的喜爱,在解放区迅速流传开来,诗人艾青听到了,大加赞赏,但指出,民歌《绣荷包》是民间用来表达和传递爱情的,歌颂人民领袖、政府、军队,不应是“绣荷包”,而应是“绣大金匾”。汪庭有觉得有道理,就将“绣荷包”改成了“十绣金匾”。艾青还以《汪庭有和他的歌》为题撰文,发表于1944年11月8日的《解放日报》上。

《十绣金匾》

正月里闹元宵,金匾绣开了,

金匾绣咱毛主席,领导的主意高;

一绣毛主席,人民的好福气,

你一心爱我们,我们拥护你!

二月里刮春风,金匾绣得红,

金匾上绣的是,边区陕甘宁;

二绣陕甘宁,世事多太平,

军和民大团结,大家一条心。

三月里是清明,金匾绣三层。

金匾上绣的是,模范八路军;

三绣八路军,抗战下决心,

对民众多恩情,爱国爱人民。

四月立夏天,金匾绣得宽,

金匾上绣的是,八路军大生产;

四绣军生产,比民忙大半,

夜晚间守警戒,白天务种田。

五月五端阳,金匾绣得亮,

金匾上绣的是,边区老百姓;

五绣老百姓,抗战最热情,

组织起自卫军,打倒小日本。

六月热气腾,金匾绣花云,

金匾上绣的是,民众的劳动;

六绣民劳动,有利有名声,

行行出状元,二流子成英雄。

七月里七月半,金匾绣得宽,

金匾上绣的是,妇女的生产;

七绣女生产,织布又纺线,

加入识字组,要当女状元。

八月里八月半,金匾绣得圆,

金匾上绣的是,边区合家欢;

八绣好家常,卫生身体强,

全家人都和气,民主好商量。

九月里九重阳,金匾绣得长,

金匾上绣的是,移民上天堂;

九绣难民来,政府好优待,

老户们帮助他,吃用有办法。

冬里天气寒,金匾十绣全,

金匾上绣的是,政府恩情宽;

政府恩情宽,冬学到处办,

有吃有穿有文化,快活过新年。

这首歌曲充分表达了边区人民群众的真挚感情,传达出人民群众的共同心声,唱到了人民群众的心坎上, 因而很受欢迎。一经传唱,不胫而走,早在抗日战争时期就很快唱红了陕甘宁边区 。接下来随着全国的解放,又很快地流传到全国各地。这首歌感情细腻、旋律明快、层次分明、结构严谨,以亲切的音调抒发广大人民群众对毛主席、朱总司令的热爱和对人民子弟兵八路军的深厚情意——后来,《十绣金匾》先后在关中分区《关中报》、延安《解放日报》和重庆《新中华报》上全文发表。

(三)从《十绣金匾》到《三绣金匾》

抗日战争胜利之后,为了紧密配合革命斗争形势的需要,专业文艺工作者对原作歌词作了改动,《十绣金匾》的“十绣 ”被精炼为“三绣”,并对歌词中歌颂八路军的几句也做了改动,将“三绣八路军”改为“三绣解放军”,使其成为在解放战争环境中教育人、鼓舞人的《三绣金匾》:

正月里闹元宵,金匾绣开了,

金匾绣咱毛主席,领导的主意高。

二月里刮春风,金匾绣得红,

金匾上绣的是,救星毛泽东。

一绣毛主席,人民的好福气,

你一心为我们,我们拥护你。

二绣总司令,革命的老英雄,

为人民谋生存,能过好光景。

三绣解放军,坚决打敌人,

消灭了反动派,全国享安宁。

中华人民共和国成立后,这首脍炙人口的歌曲一直作为经典的红色革命歌曲广为传唱,李谷一、郭兰英等著名歌唱家在一次次的重大党史事件或重要党史人物的纪念活动中,都曾经登台引吭高歌过这首满寄对开国元勋和中国共产党深情厚意的红歌。

(四)从《三绣金匾》到《绣金匾》

1977年在纪念周总理逝世周年文艺纪念会上,著名歌唱家郭兰英怀着深切悼念之情再次演唱了这首歌,给了它新的解释,特别是将第五段词“三绣解放军,坚决打敌人,消灭了反动派,全国享安宁”改填为:“三绣周总理,人民的好总理,鞠躬尽瘁为革命,我们热爱您。”把歌曲引向高潮,深深打动了亿万人民的心。

这段词的改编还隐藏了一个动人心魄的感人故事。2001年“七·一”之际,已多年未在媒体露面的郭兰英出现在中央电视台《艺术人生》组织的歌迷见面会上,72岁高龄的她谈起不少罕为人知的前尘往事,依然娓娓道来:“在总理去世后,有一天在首都体育馆排练,一唱到三绣解放军,居然一下子眼泪就掉下来了,把词给忘了。为什么呢?一绣毛主席、二绣总司令、三绣解放军,一唱到这个地方,我咽住了,脑子里头想,该是三绣周总理,就这样子。后来我就没法唱,因为是排练、走台,我就走下去了。结果大家都莫名其妙,这时候我就开始在脑子里酝酿,三绣周总理,三绣周总理,下边的词是什么,我一定要想出来。今天晚上正式演出,我一定要创新词。回去之后,妈妈给我做好了饭,我也没吃。午觉也没睡,终于想起来了,去纪念总理的时候,总理躺到那儿,当时我就实在控制不住自己,我说总理呀,兰英来看你来了,突然之间我想起这个——‘三绣周总理,人民的好总理,鞠躬尽瘁为革命,我们热爱你’,这确实是发自内心的。晚上的时候,我就跟我们的乐队的同志讲了,我说唱道‘三绣’的时候,请你们能够节奏慢到什么程度你就慢到什么程度。现场的观众也不知道为什么突然之间她把第三段压得那么慢,但是这个时候,我整个感情达到了非常极点,但是我又控制我自己,安慰我自己,一定要把每一个字、每一个字送到听众的耳朵里头去。让他们听见现在是悼念我们敬爱的周总理。”

《绣金匾》经郭兰英演唱后,响彻了大江南北、长城内外,成为群众耳熟能详的革命民歌,寄托了亿万中国人民对老一辈无产阶级革命家的无限眷恋和缅怀之情。响彻了大江南北、长城内外,成为群众喜闻乐见、耳熟能详的革命民歌,寄托了亿万中国人民对老一辈无产阶级革命家的无限眷恋和缅怀之情。

《绣金匾》

正月里闹元宵

金匾绣开了

金匾绣咱毛主席

领导的主意高

二月里刮春风

金匾绣得红

金匾上绣的是救星毛泽东

一绣毛主席

人民的好福气

你一心为我们

我们拥护你

二绣总司令

革命的老英雄

为人民谋生存

能过好光景

三绣周总理

人民的好总理

鞠躬尽瘁为革命

我们热爱您

《绣金匾》唱响新时代

进入新时期,《绣金匾》仍以强大的生命力活跃在国家、省、市各级舞台上。2008年3月28日,在 《“你是这样的人 ”——怀念敬爱的周总理大型情景音乐会》上,年近八旬、很少登台的郭兰英,为了表达对周总理的崇敬之情,坚持现场演唱,又一次站在同一个舞台唱起同一首歌。她一走上舞台就先对着大屏幕上周总理的照片深深地鞠了一躬,感慨万千地说:“这台音乐会一定要唱《绣金匾》这首歌,表达我的真实情感。一首《绣金匾》不能完全表达我对敬爱的周总理他老人家的怀念。我对周总理的怀念永远也绣不完……”观众当中爆发出雷鸣般的掌声。郭兰英转过身用清亮的嗓音开始演唱,观众更是掌声四起。当唱到“三绣周总理,人民的好总理”时 ,她情绪激动得几乎不能自持。这时大屏幕上播放出大量各界人士含泪怀念、讲述周总理的视频画面,郭兰英已将脸深埋在双手中泣不成声。视频播放结束,交响乐队进入最后一段歌曲的演奏,此时她已哽咽到无法演唱,乐队大约停顿了30秒等待老艺术家的真情流露 。最后,她强忍着泪水高声唱出最后一句“我们热爱您”,真是催人泪下!观众眼里的泪水都夺眶而出,台上乐队、演员和后台工作人员也纷纷低头拭去眼泪。由于情绪过于激动,郭兰英下台时走路都有点踉跄,她是被工作人员搀扶着走下台的。

在2017年中国(庆阳)农耕文化节隆重举办开幕之际,由甘肃省庆阳市黄土缘演艺公司创编排导的大型陇东民歌歌舞剧《绣金匾》。该剧以绣荷包、绣红旗、绣金匾、新绣金匾这“四绣”为主题线索,集庆阳的红色革命文化、香包民俗文化、陇东民歌文化于一体,场面宏大、风韵独特、情节感人。

《绣金匾》的流传过程,很好地展现出民歌传播的规律,即由群众创作到个人加工,再到人民群众修改和锤炼,从而最终形成一个丰富、完美的艺术整体,也真正体现出民歌之人民和个人互动创作的艺术魅力。

《绣金匾》从上世纪三十年代末的开始流传,在无形中,让它由一首颂歌变成了一首史诗。从个体来讲,它以农民汪庭有的个人经历为线条,叙述从旧社会到边区新社会生活转变的过程。从历史全貌来讲,由于《绣金匾》在流传过程中不断删改和加工的经历,也真实的再现出土地改革、抗日战争等等中国革命的递进过程,堪称是小歌曲、大容量、真感情、强动力,值得我们牢牢铭记并永远传唱下去!(张全钰)

1.巩世锋:《陇东革命根据地》中共党史出版社,2011年4月第1版

2.王焰安:《红色歌谣》 广东人民出版社 2010年5月第1版

3.孟 红:《献给革命领袖们的颂歌<绣金匾>》2018年第04期《党史文苑》

4.赵玉发:《唱红祖国大地的三首经典陇东民歌》 选自《庆阳史话》,2004年版 甘肃文化出版社

5.邵延枫:《往事难以忘怀 郭兰英为“三绣金匾”揭密》 2001年07月03日《北京青年报》

6.张姣姣:《再走长征路 | 红色经典歌曲 <绣金匾>背后的故事》2019年07月29日《各界导报 》

7.张斌峰:《汪庭有:一曲 <绣金匾>唱红陕甘宁边区》2019年07月29 日《陕西日报》

来源:甘肃南梁干部学院

- 2024-06-13渭源“受降台、灞陵桥”——明灭元之战的一段烽烟往事

- 2024-06-13【古韵甘肃】敦煌壁画里的植物

- 2024-06-13伏羲文化与华夏文明

- 2024-06-13公祭伏羲大典各项筹备工作有序进行

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号