陕甘边革命根据地南梁纪念馆——第一单元

(1/83)

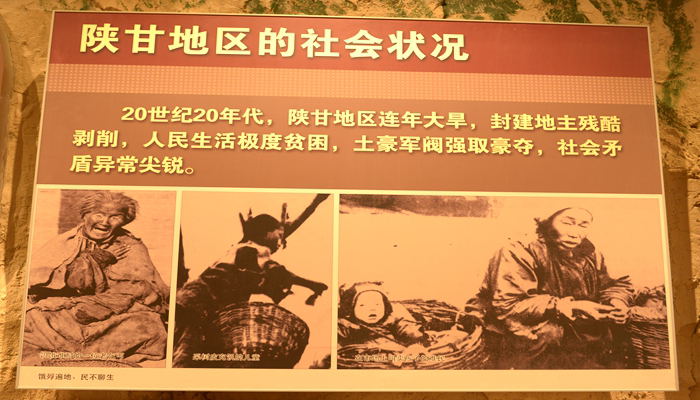

20世纪20年代,陕甘地区连年大旱,封建地主残酷剥削,人民生活极度贫困,土豪军阀强取豪夺,社会矛盾异常尖锐。图为饿殍遍地、民不聊生的百姓。

1921年7月,中国共产党第一次代表大会在上海召开,这是中国历史上开天辟地的大事件。图为中国共产党在上海召开的第一次代表大会旧址。

1927年7月,中共陕西省委成立后,在白色恐怖中,恢复和发展党的组织,坚持开展革命斗争。(图为当时陕西省委旧址)。

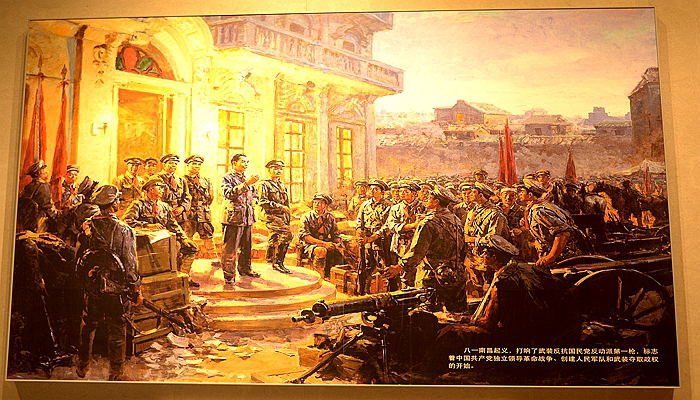

我党领导的八一南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派第一枪,标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权。

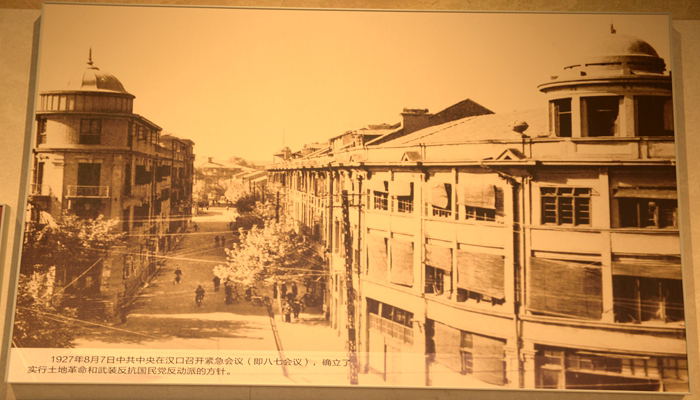

1927年8月7日,中共中央在汉口召开紧急会议(即八七会议),纠正了陈独秀所犯的右倾机会主义错误,确立了实行土地革命和武装起义的方针。(图为八七会议旧址。)。

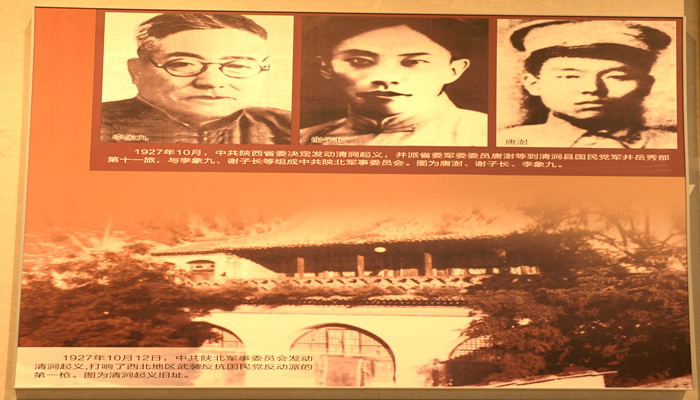

1927年10月12日,中共陕北军事委员会发动井岳秀部第十一旅共产党掌握的第3营在清涧举行起义。图为清涧起义旧址。

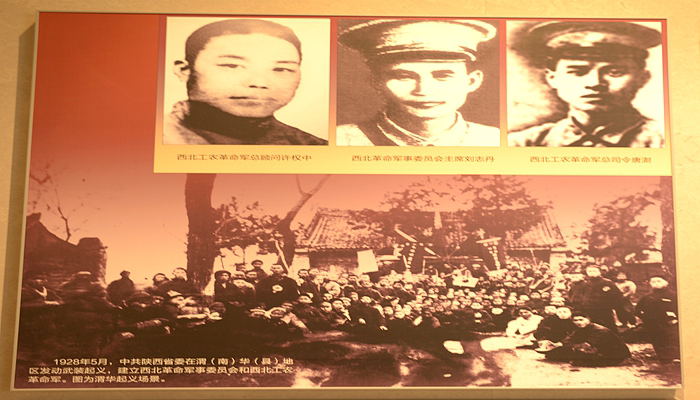

中共陕西省委根据中共中央决议案的指示精神,决定在陕西渭南、华县地区举行武装起义。1928年5月,渭(南)华(县)地区农民发动起义。图为渭华起义场景。

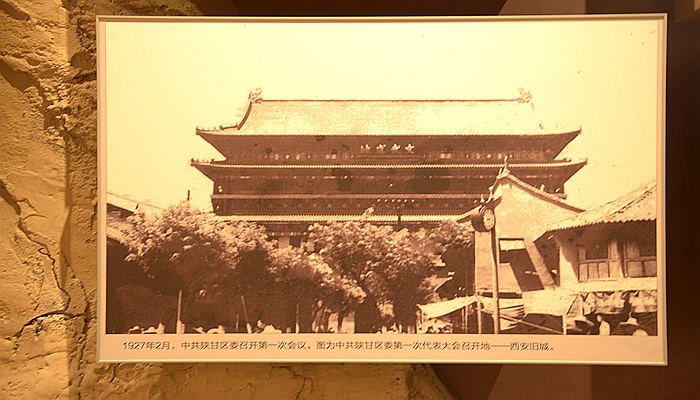

1927年3月,中国共产党陕甘区第一次代表大会在西安召开,决定成立中共陕甘区委,下辖6个地委和41个特支,有党员2100多名。中共陕甘区委领导党员和人民群众积极投身大革命洪流中 。

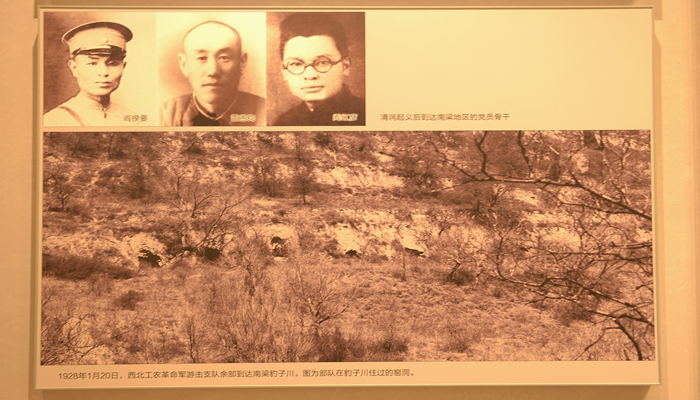

1928年1月20日,西北工农革命军游击支队到达华池南梁豹子川一带时,仅剩下29人。尽管面临重重危困,但还是纪律严明,秋毫无犯。图为部队在南梁时住过的破窑洞。

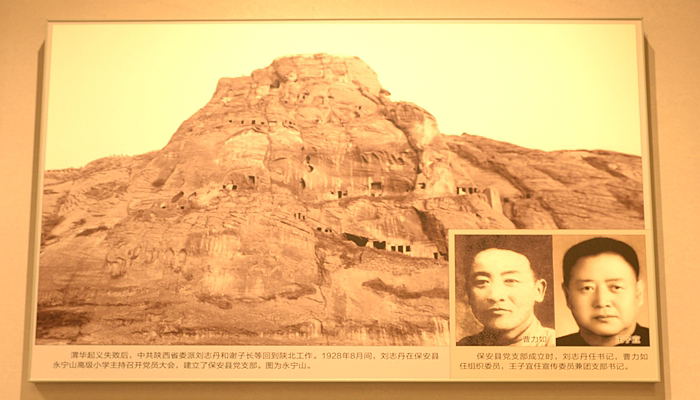

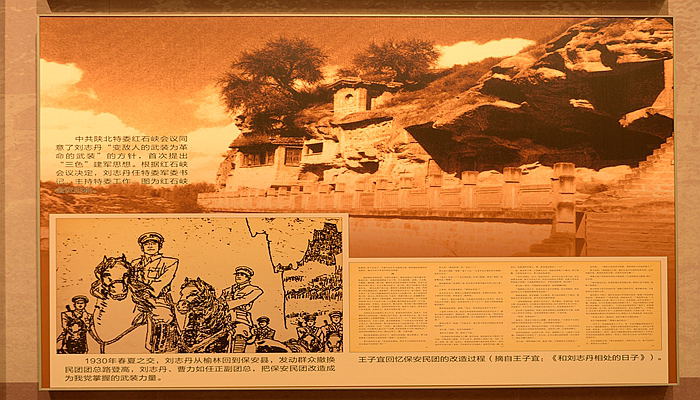

渭华起义失败后,陕西省委派刘志丹和谢子长等回到陕北工作。1928年8月间,刘志丹在家乡陕北保安(今志丹)县主持召开党员大会,建立了保安县党支部。图为保安县党支部旧址——永宁山。

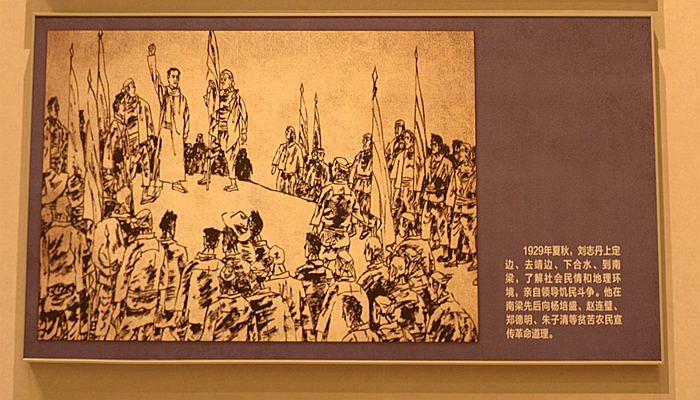

1929年夏秋,刘志丹上定边、去靖边、下合水、过南梁,了解社会民情和地理环境,亲自领导饥民斗争。他在南梁先后向杨培盛、赵连璧、郑德明、朱志清等贫苦农民宣传革命道理。

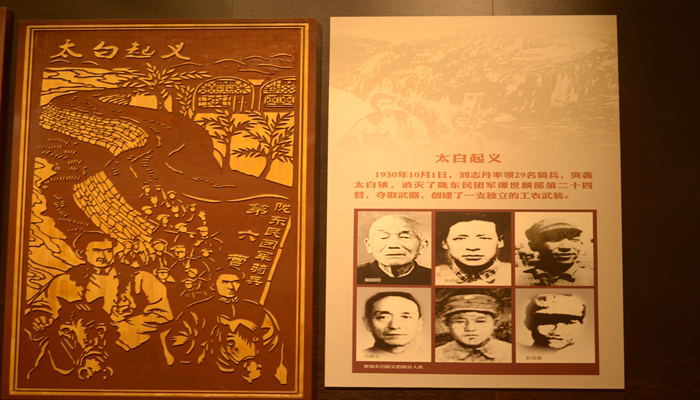

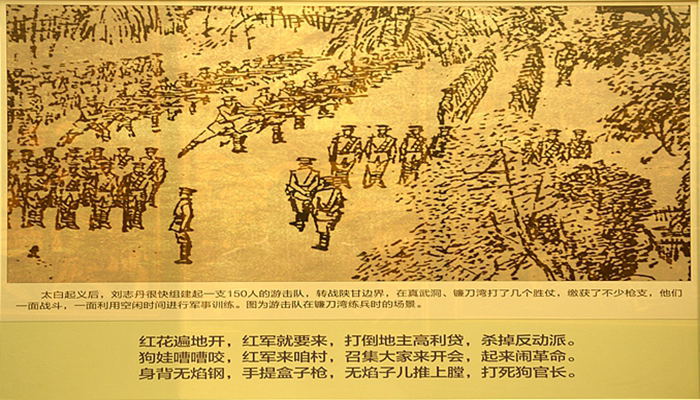

(国画)太白起义。

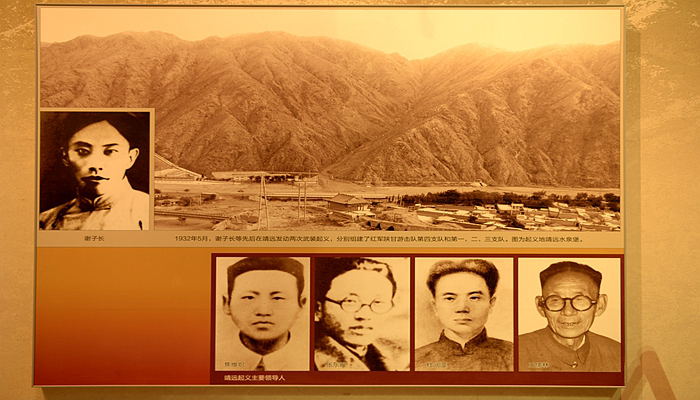

参加太白起义的主要人员杨树荣、卢仲祥、刘约三、魏佑民、刘景范、马锡五、马福吉、贺彦龙、赵连璧。

(文字版)王子宜回忆保安民团的改造过程(王子宜:《和刘志丹相处的日子》,见《刘志丹纪念文集》) 。

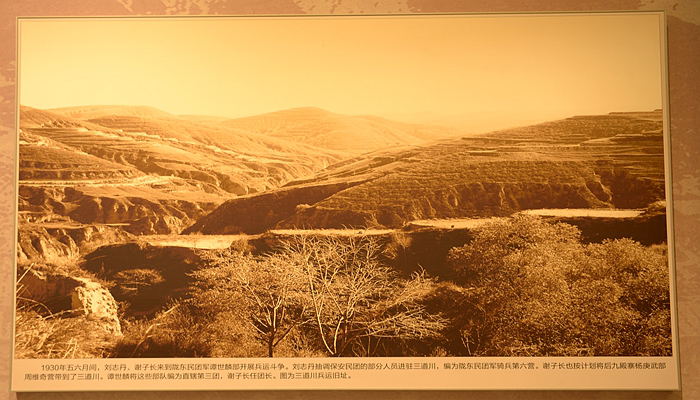

1930年五六月间,刘志丹、谢子长来到陇东民团军谭世麟部中开展兵运斗争。刘志丹抽调保安民团的部分人员进驻三道川,编为陇东民团军骑兵第六营。谢子长也按计划将后九殿杨庚武部周维奇营带到了三道川。谭世麟将这些部队编为直辖第三团,谢子长任团长。图为三道川兵运旧址。

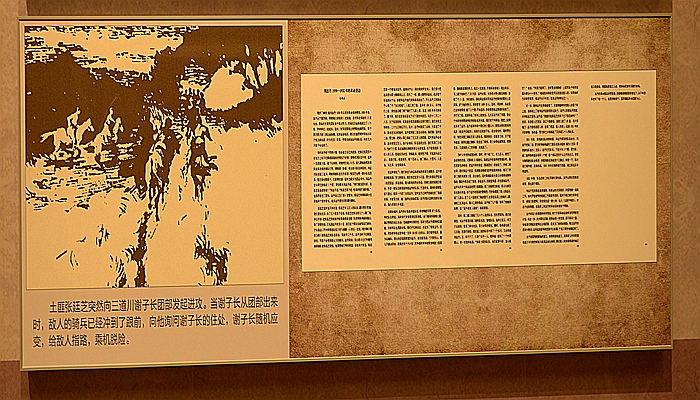

土匪张廷芝突然向三道川谢子长团部发起进攻。当谢子长从团部出来时,敌人的骑兵已经冲到了跟前,向他询问谢子长的住处,谢子长随机应变,给敌人指路,乘机脱险。

太白起义后,刘志丹很快组建起一支150人的游击队,转战陕甘边界,在真武洞、镰刀湾打了几个胜仗,缴获了不少枪支,他们一面战斗,一面利用空闲时间进行军事训练。图为游击队在镰刀湾练兵时的场景。

1931年2月15日,刘志丹率领游击队到达固城川,与另外两支队伍汇合,刘志丹决定对部队进行整编。图为整编地旧址——合水县固城川麻峪村。

麻峪整编后,刘志丹率领南梁游击队转移到宁县盘克镇张皮塬一带活动,遭受陇东军阀陈珪璋部蒋云台第五旅的袭击,损失严重。图为南梁游击队张皮塬战斗旧址。

1931年春,刘志丹率领游击队余部百余人到杨虎城部骑兵旅开展兵运斗争。经与杨部苏雨生谈判,南梁游击队余部改编为补充团,刘志丹任团长,驻旬邑县职田镇。图为补充团在旬邑县职田镇的旧址。(唐家大院)。

1931年6月,在进步人士杜斌丞、南汉宸等人的营救下,刘志丹获释。图为参与营救刘志丹的民主人士杜斌丞,地下党员南汉宸、1931年六七月间,刘志丹前往驻扎平凉的陇东军阀陈珪璋部从事兵运斗争,驻防宁县早胜镇。后被反动军阀高广仁扣押裹挟至合水县城关镇,刘志丹雨夜脱险。图为宁县早胜事件旧址。

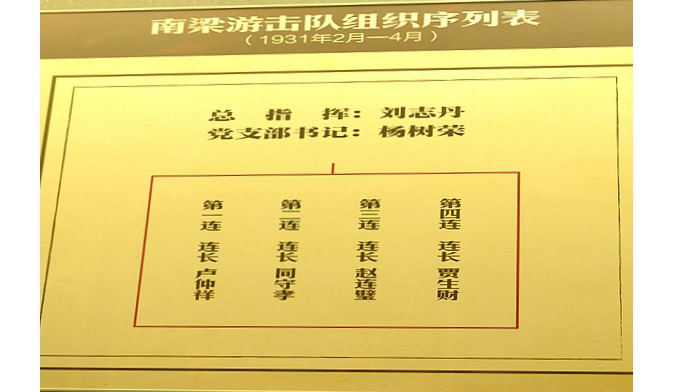

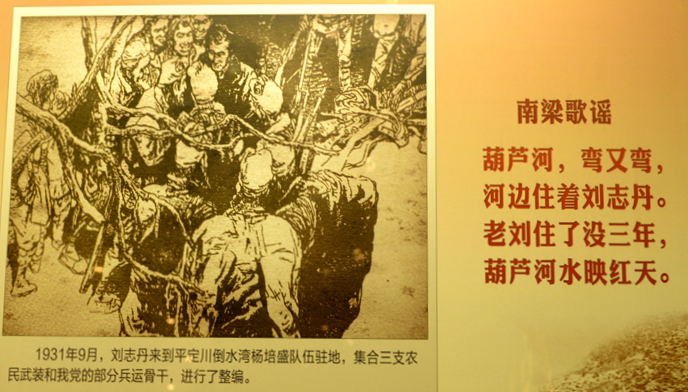

南梁游击队组织序列表。

倒水湾整编。

1931年9月,刘志丹来到平定川倒水湾杨培盛队伍驻地,集合三支农民武装和我党的部分兵运骨干,进行了具有划时代意义的整编。图为倒水湾整编旧址。

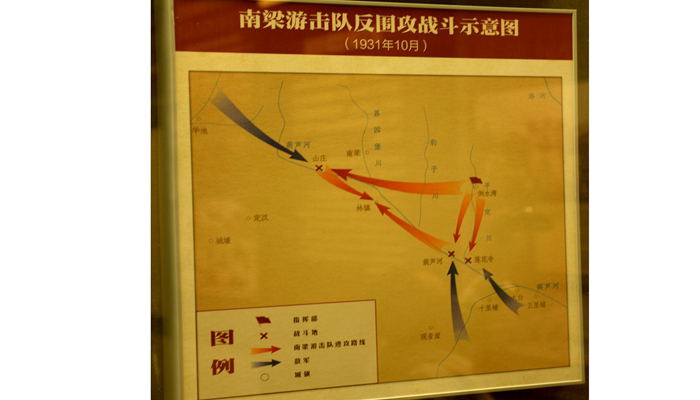

南梁游击队反围攻战斗示意图。

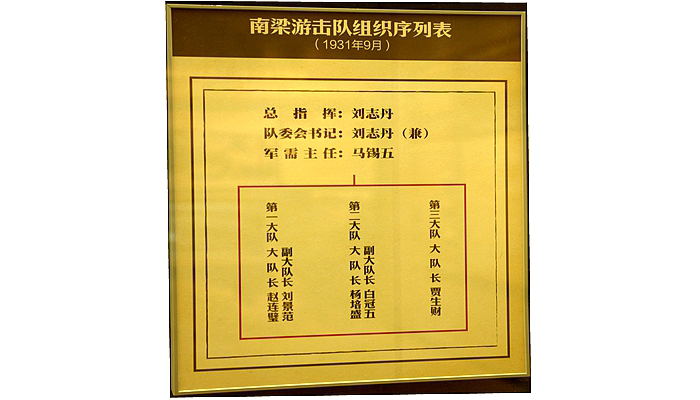

南梁游击队组织序列表。

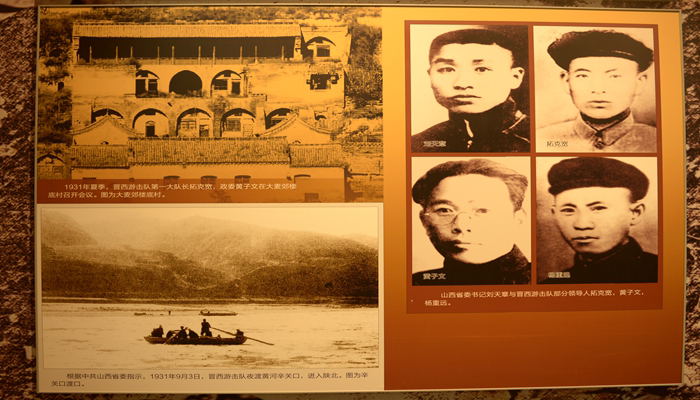

1931年夏季,晋西游击队第一大队长拓克宽,政委黄子文在大麦郊楼底村召开会议。图为会议旧址、国民党反动派调集万余兵力向晋西游击队发起进攻。根据山西省委指示,1931年9月3日,晋西游击队冲破敌人的重重封锁,夜渡辛关口,跨国黄河进入陕北。图为晋西游击队西渡黄河的渡口——辛关口、晋西游击队部分领导人山西省委书记刘天章,晋西游击队大队长拓克宽,黄子文,白锡林、胡廷俊,杨重远。

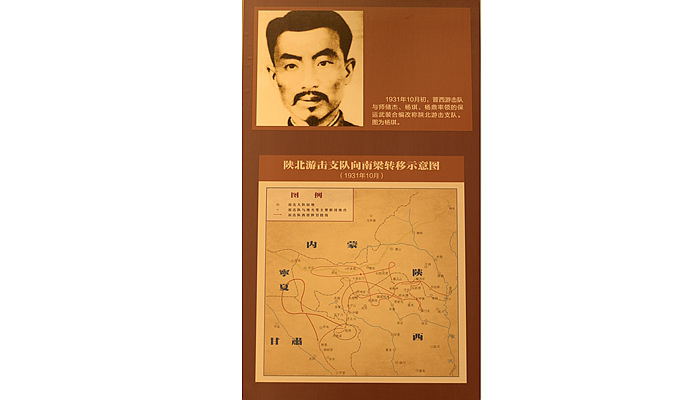

陕北游击支队向南梁转移示意图。

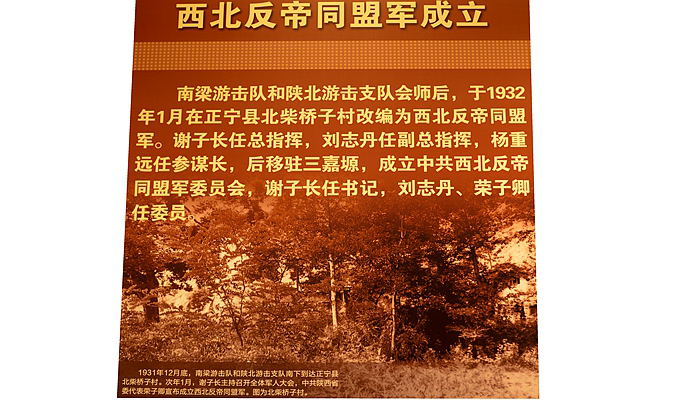

1931年12月底,南梁游击队和陕北游击支队南下,部队到达正宁县北柴桥子村,在这里谢子长主持召开全体军人大会,陕西省委代表荣子卿宣布西北反帝同盟军正式成立。图为西北反帝同盟军成立旧址。

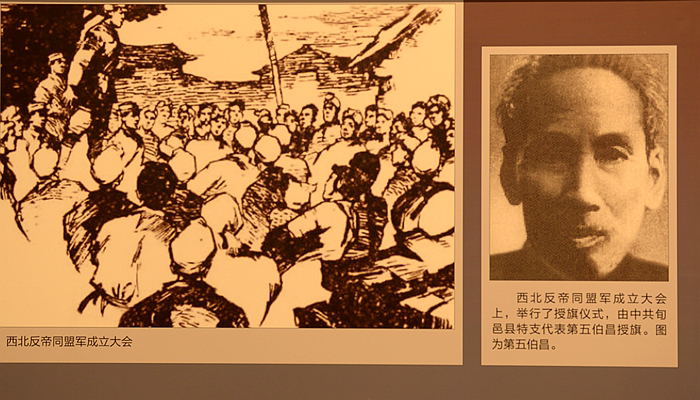

西北反帝同盟军成立大会西北反帝同盟军成立大会上,举行了授旗仪式,由中共旬邑县特支代表第五伯昌授旗。谢子长、刘志丹、荣子卿都在大会上讲了话,战士们都系着鲜红的牺牲带,会场群情振奋,掌声雷动。(图为第五伯昌照片)。

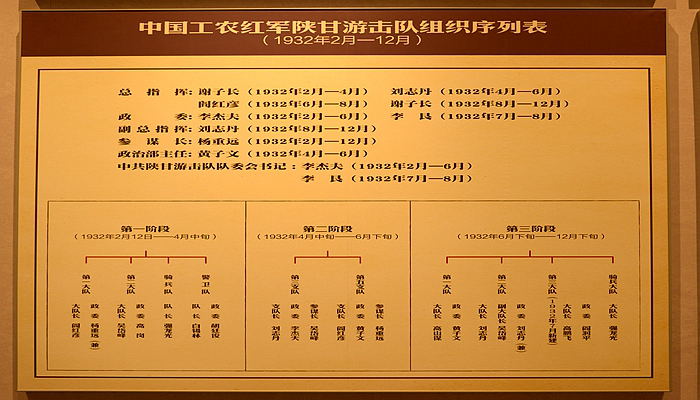

中国工农红军陕甘游击队领导机构表。

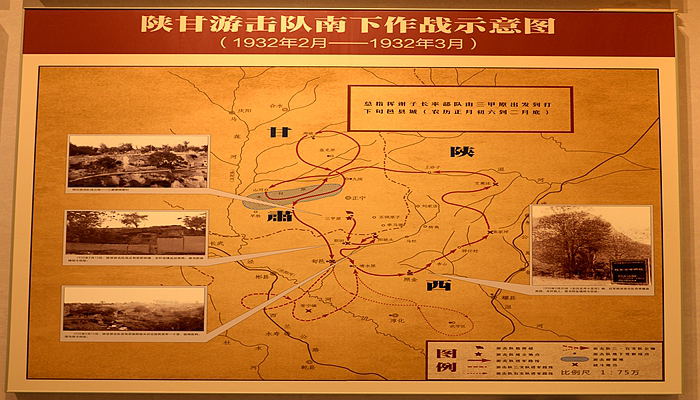

1932年2月21日,在谢子长主持下,陕甘游击队于耀县香山寺召开会议,会议决定陕甘游击队在同官、宜君一带的山区活动。后因无法立足,回师陇东。图为陕甘游击队南下作战示意图。

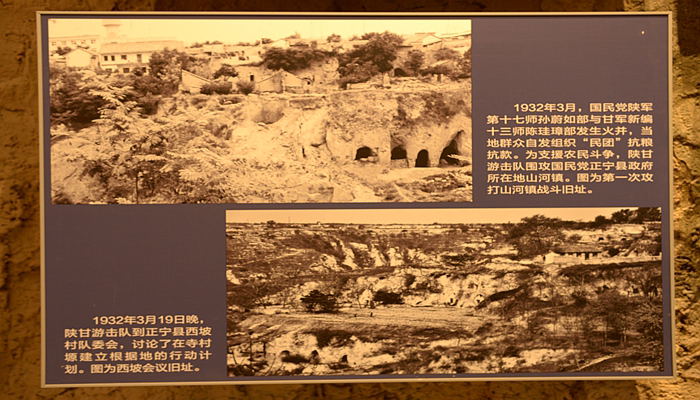

1932年3月,国民党陕军第十七师孙蔚如部与甘军新编十三师陈珪璋部发生火拼,当地群众自发组织起“民团”抗粮抗款。为支援农民的斗争,陕甘游击队围攻国民党正宁县政府所在地山河镇。图为第一次攻打山河镇战斗旧址、1932年3月19日晚,陕甘游击队到了正宁县西坡村,队委会重新讨论了行动方针问题,并制定了下一步的行动计划。图为陕甘游击队正宁县西坡会议旧址。

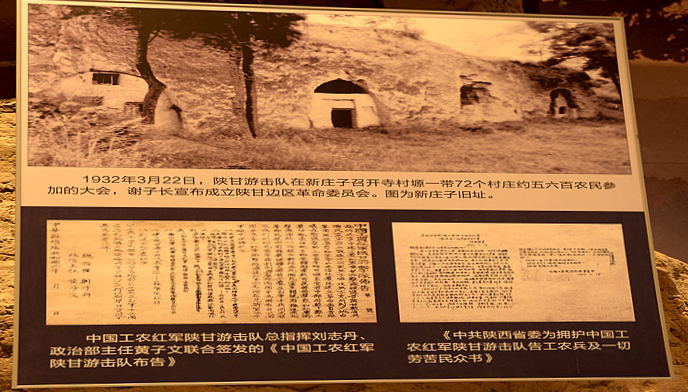

1932年3月22日,陕甘游击队在新庄子召开了寺村塬一带72个村庄约五六百农民参加的大会,谢子长宣布成立陕甘边区革命委员会。图为陕甘边区革命委员会旧址——正宁县新庄子、中国工农红军陕甘游击队总指挥刘志丹、政治部主任黄子文联合签发的中国工农红军陕甘游击队布告、中共陕西省委为拥护中国工农红军陕甘游击队告工农兵及一切劳苦民众书。

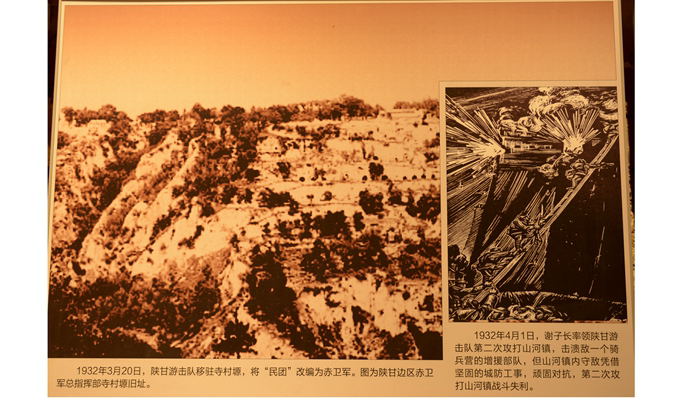

1932年3月20日,陕甘游击队移驻寺村塬,将“民团”改编为赤卫军。图为陕甘边区赤卫军总指挥部寺村塬旧址、1932年4月1日,谢子长率领陕甘游击队第二次攻打山河镇,击溃敌一个骑兵营的增援部队,但山河镇内守敌凭借坚固的城防工事,顽固对抗,二攻打山河镇战斗失利。

1932年3月20日,陕甘游击队来到寺村塬,成立了赤卫军总指挥部和少先队等组织,还召开农民代表大会,宣布陕甘边区革命委员会成立,李杰夫任主席,张静元等任副主席,陕甘边第一个红色政权由此诞生。

1932年4月下旬,杜衡来到陕甘游击队在旬邑县马家堡村的驻地,撤销了陕甘游击队总指挥部和谢子长的总指挥职务,将部队分为三、五两个支队。图为陕甘游击队三、五支队成立地旧址。

陕甘游击队五支队在阎红彦、黄子文率领下,南下渭北活动。图为五支队在三原县五字区活动旧址照片。

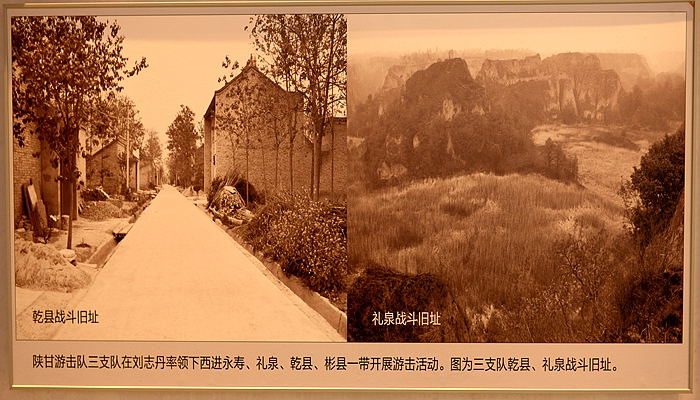

陕甘游击队三支队在刘志丹率领下西进永寿、礼泉、乾县、彬县一带开展游击活动。图为三支队在陕西省乾县、礼泉战斗旧址。

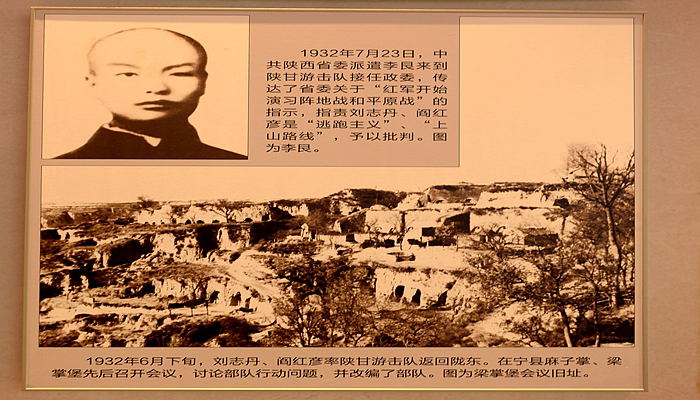

1932年6月下旬,刘志丹、阎红彦率陕甘游击队返回陇东。在宁县麻子掌、梁掌堡先后召开会议,讨论部队行动问题,并改编了部队。图为队宁县梁掌堡会议旧址。。

陕甘游击队战斗历程略图。

两当起义后,起义部队改编为中国工农红军陕甘游击队第五支队,许天洁任支队长,刘林圃任政委,习仲勋任队委书记。图为两当起义部队主要领导人照片、1932年5月30日,杜润滋、王儒林等在靖远水泉堡(今属平川区)宣布起义,成立中国工农红军陕甘游击队。但由于国民党宁夏马鸿宾部的进攻,起义失败。图为靖远起义旧址靖远水泉堡。

1932年7月9日,在谢子长的指导和陕甘游击队的帮助下,国民党陆军新编第十一旅中从事“兵运”工作的地下党员高鹏飞、杨林等发动了西华池起义,瓦解了国民党军两个连的兵力。这是土地革命战争时期党在陇东仅有的一次成功兵变。图为西华池起义旧址。

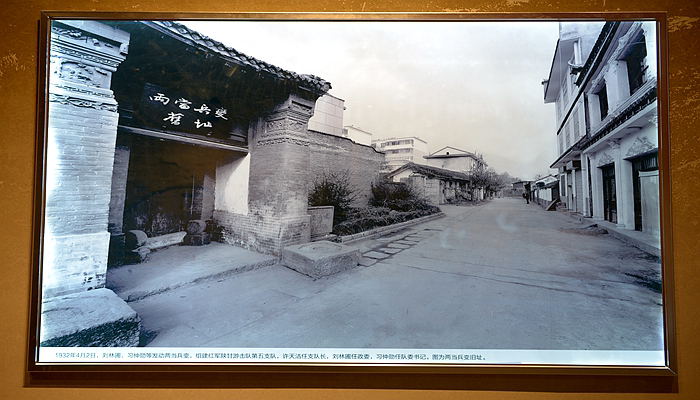

1930年初,习仲勋打入国民党杨虎城部苏雨生骑兵旅,开展兵运斗争。经过两年多的艰苦工作,1932年4月2日发动了两当起义。图为两当起义旧址 。

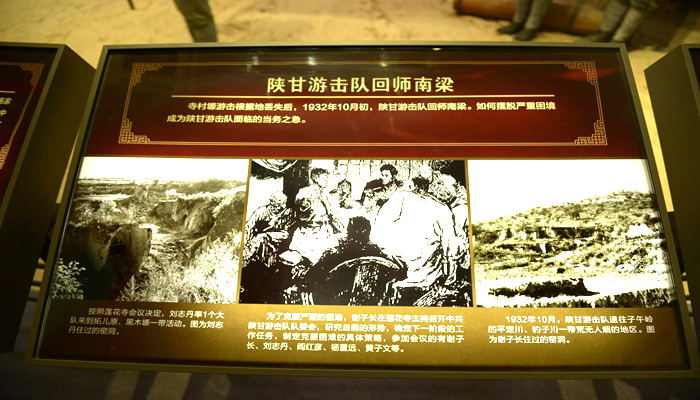

寺村塬根据地丧失后,红军连战失利。1932年10月,陕甘游击队退往子午岭的平定川、豹子川一带荒无人烟的地区。图为谢子长在平定川、豹子川住过的破旧窑洞、为了克服严重的困难,谢子长在莲花寺主持召开中共陕甘游击队队委会,研究当前的形势,确定下一阶段的工作任务,制定克服困难的具体策略,参加会议的有谢子长、刘志丹、阎红彦、杨重远、黄子文等、按照莲花寺会议的决定,刘志丹、高岗带领1个大队来到拓儿原、黑木塬一带活动。战士们缺吃少穿,刘志丹也和大家一样,忍饥挨饿。图为刘志丹在合水拓儿塬住过的破旧窑洞 。

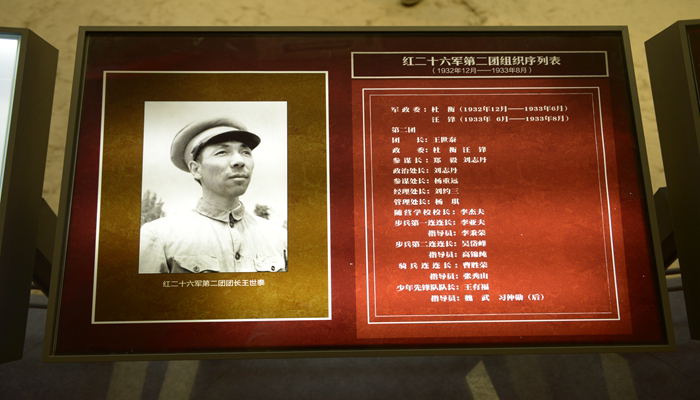

1932年12月24日,陕甘游击队开到宜君县转角镇后,召开军人大会,宣布中国工农红军陕甘游击队正式改编为中国工农红军第二十六军第二团,并举行改编授旗仪式,全军共200余人。正式诞生了有正规番号的第一支西北红军。(按照转角镇的地图为基本底图,衣服颜色为灰色,服饰不整,皮衣大袄、一部分头巾、八字胡礼帽,镰刀斧头,加点风雪交加的元素) 。

红二十六军第二团组织序列(。

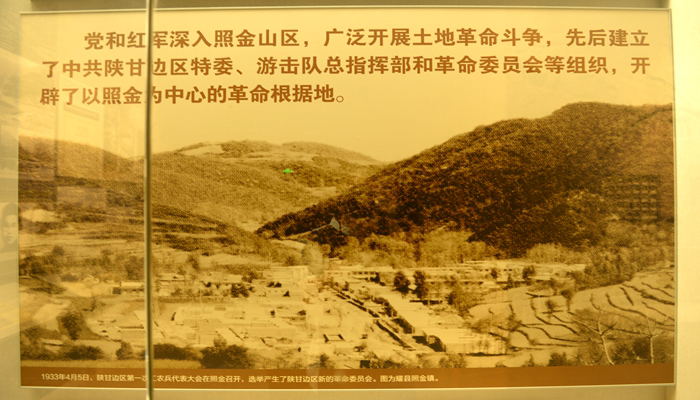

1932年12月下旬,红二十六军第二团开始创建以照金为中心的陕甘边革命根据地。1933年4月5日,陕甘边区第一次工农兵代表大会在照金召开,选举产生了陕甘边区新的革命委员会。图为陕西耀县照金镇 。

1933年6月17日,中共陕甘边区特委和红二团的领导干部在照金苏区北梁召开联席会议,杜衡主张放弃照金根据地,南下渭华平原创建新的根据地,遭到了刘志丹等人的反对。由于杜衡错误领导,会议最后作出了红二团南下渭华的决定。图为照金北梁会议旧址。

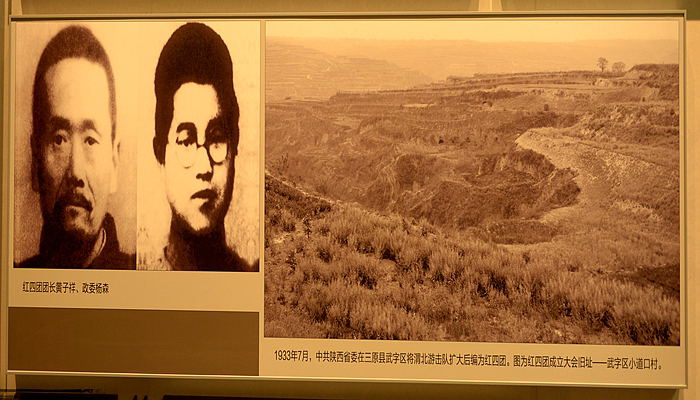

1933年7月,在获悉红二十六军南下失败的惨痛消息后,陕西省委在三原县武字区将渭北游击队扩大后编为红四团; 8月初,在国民党重兵围攻下,红四团转移至照金苏区。图为红四团领导机构成立地旧址三原县武字区焦村和红四团成立大会及授旗仪式地旧址三原县武字区小道口村 。

1933年7月21日,共产党员王泰吉率国民党陕军骑兵团在耀县举行起义,成立了西北民众抗日义勇军,但遭到国民党军的进攻,起义失败。图为耀县起义旧址、1933年9月下旬,红军攻占国民党旬邑县政府所在地张洪镇,缴枪200余支和大批物资。图为张洪镇战斗旧址。

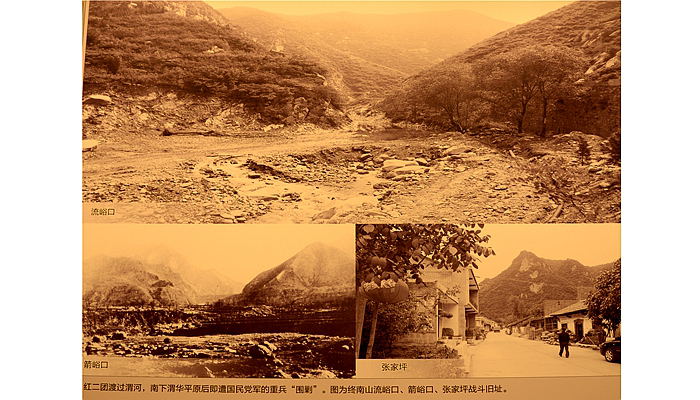

红二团渡过渭河,南下渭华平原后,立刻遭到了国民党军的重兵“围剿”。红军经临潼、蓝田拟由流峪口进入终南山。图为终南山流峪口、箭峪口、张家坪战斗旧址。

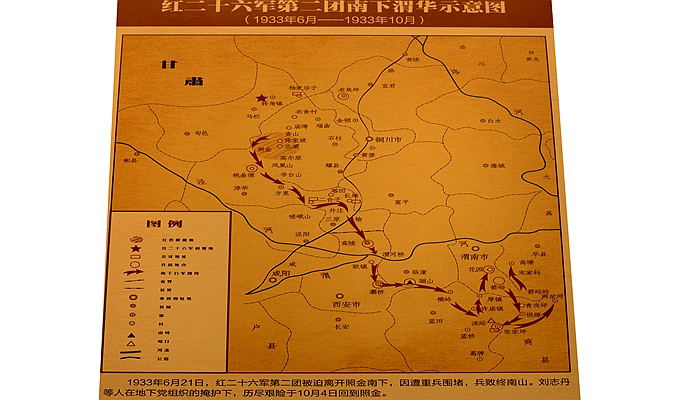

红二十六军第二团南下渭华示意图。

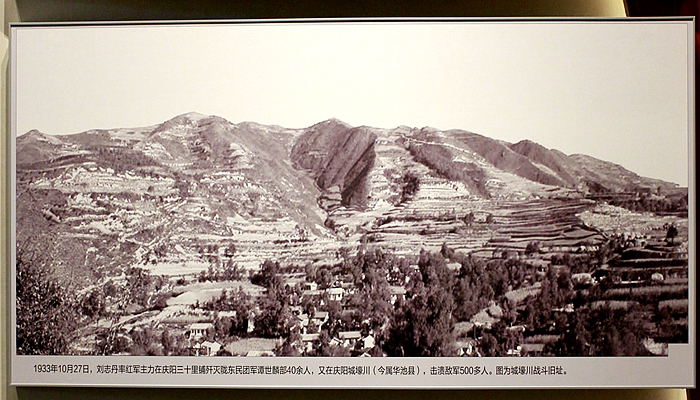

1933年10月27日,刘志丹、王泰吉率红军主力在庆阳三十里铺歼灭陇东民团军谭世麟部40余人,战后红军主力在转移至庆阳城壕川时,又与陇东民团军谭世麟部遭遇,主力红军投入战斗,以少胜多,击溃了500多人的敌军。图为壕川战斗旧址。

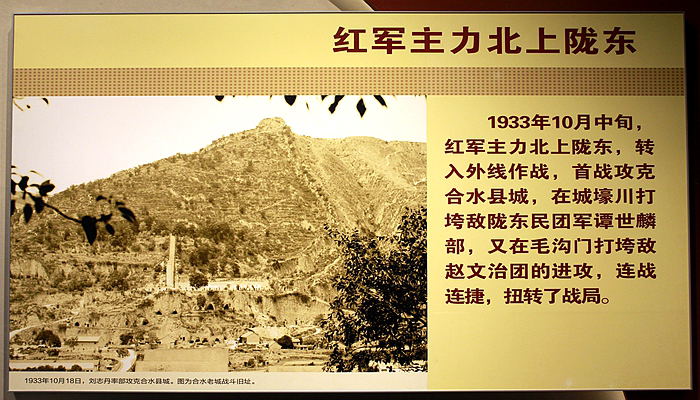

1933年10月中旬,刘志丹率队北上陇东奔袭合水县城;10月18日,经一个多小时的激战,红军攻克合水县城,国民党合水县长康磷带少数人弃城逃跑,敌公安局长李彦率部起义,红军歼敌200余人。图为红军合水老城战斗旧址。

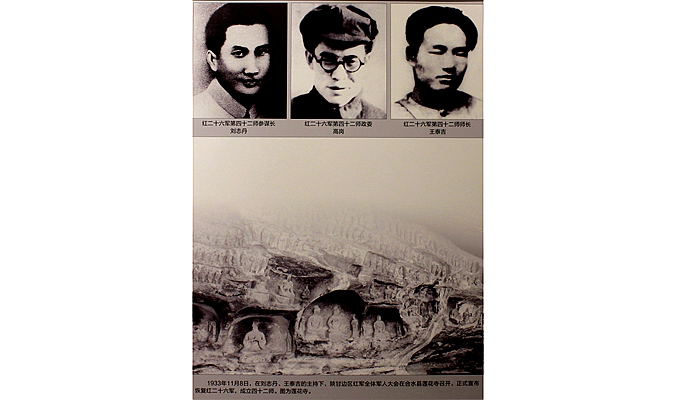

1933年11月8日,在刘志丹、王泰吉的主持下,陕甘边区红军全体军人大会在莲花寺召开,正式宣布恢复红二十六军,成立四十二师。图为红二十六军第四十二师成立地旧址合水县莲花寺。

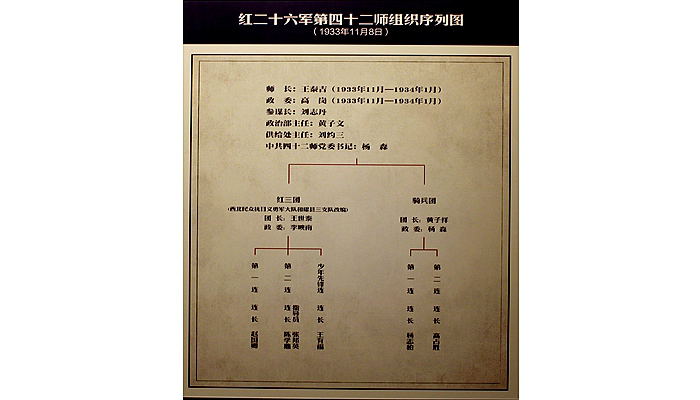

红二十六军第四十二师组织序列图。

1933年冬到1934年春,在南梁、小河沟村、荔园堡、豹子川、东华池等地建立5个赤卫大队。图为二将川赤卫军第一中队队旗。。

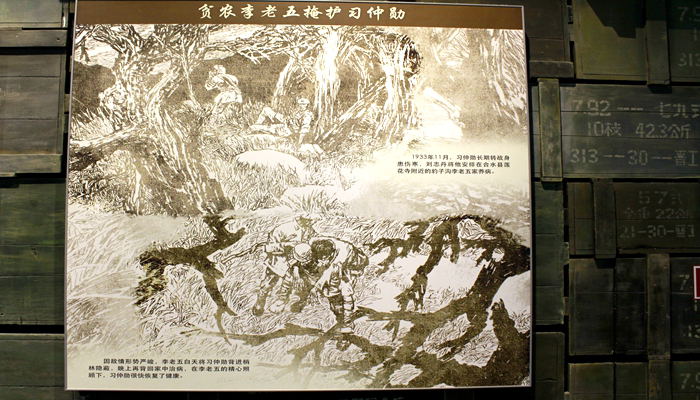

贫农李老五掩护习仲勋1933年11月,习仲勋长期转战身患伤寒,刘志丹将他安排在合水县莲花寺附近的豹子沟李老五家养病,因敌性严俊,李老五白天将习仲勋背进梢林隐蔽,晚上再背回家中治病,在李老五的精心照顾下,习仲勋很快恢复了健康。

1934年2月25日,陕甘边区第二次工农兵代表大会在南梁小河沟四合台村召开,大会选举成立了陕甘边区革命委员会。图为陕甘边区革命委员会成立地旧址南梁小河沟四合台村。

经过习仲勋等的认真筹备,南梁中心苏区第一个农民联合会于1933年冬季在金岔沟成立,白阳珍任主任,贺二任副主任。图为金岔沟农民联合会旧址 。

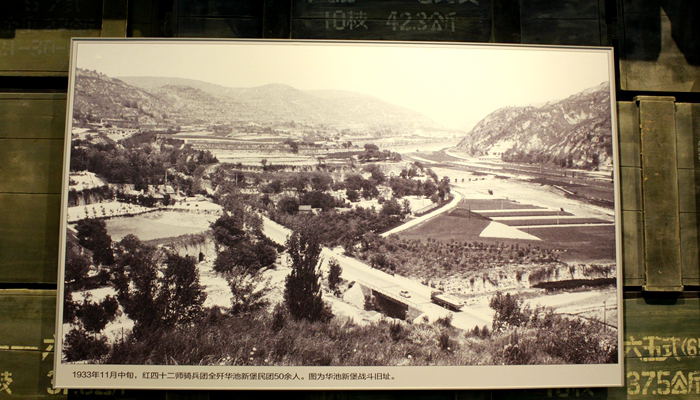

1933年11月中旬,红四十二师骑兵团全歼华池新堡民团50余人。图为华池新堡战斗旧址。

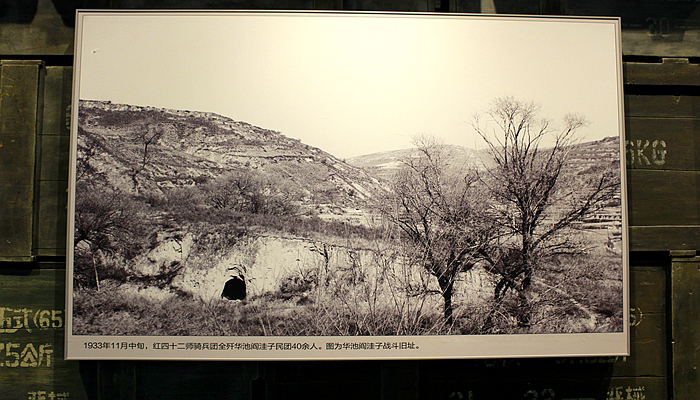

1933年11月中旬,红四十二师骑兵团全歼华池闫洼子民团40余人。图为华池闫洼子战斗旧址。

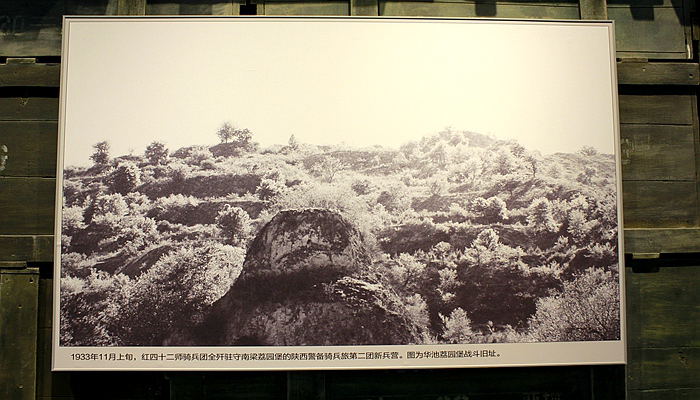

1933年11月上旬,红四十二师骑兵团向西北出击,全歼在南梁荔园堡驻军的梁邦栋陕西警备骑兵旅第二团新兵营,拔掉楔在南梁中心地区的反动据点。图为华池荔园堡战斗旧址。

1933年10月——12月陕甘边红军作战示意图。

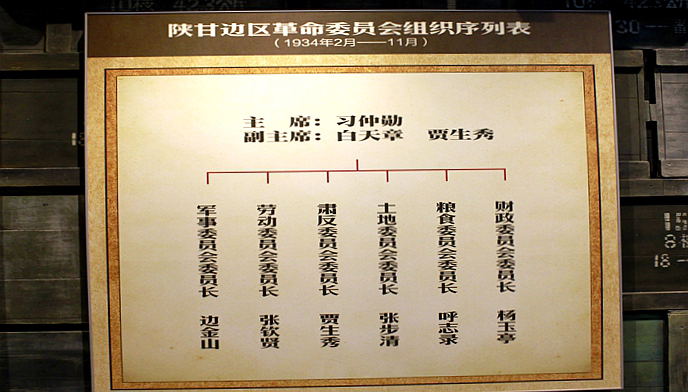

陕甘边区革命委员会组织序列表。

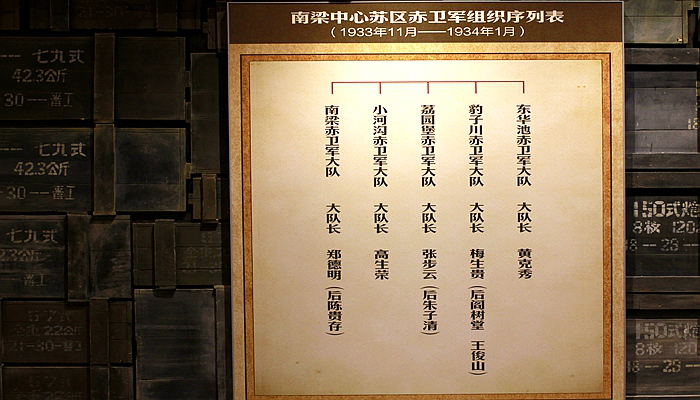

南梁中心苏区赤卫军组织序列表。

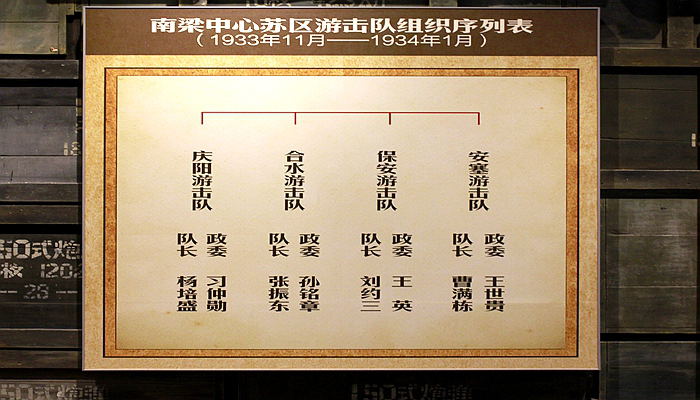

南梁中心苏区游击队组织序列表。

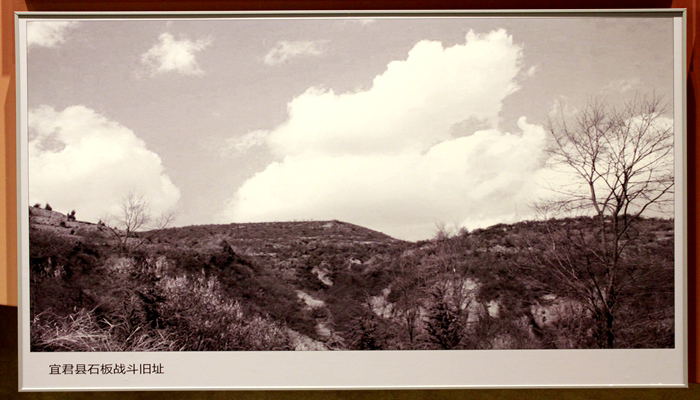

红四十二师主力第二仗打宜君县石板,此战歼灭敌人民团一部。图为宜君县石板战斗旧址。

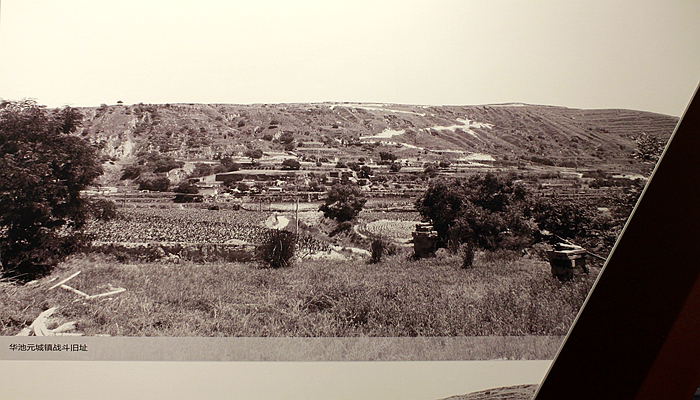

1934年3月29日,红军主力西进,长途奔袭华池县元城镇,抓获元城川大豪绅、国民党庆阳第四区区长高明山,歼灭了元城民团30余人。图为华池元城镇战斗旧址。

元城镇战斗后,红军主力迅速南下,在赵家梁子打垮了陇东民团军谭世麟儿子谭振武率领的骑兵连。图为华池赵家梁子战斗旧址。

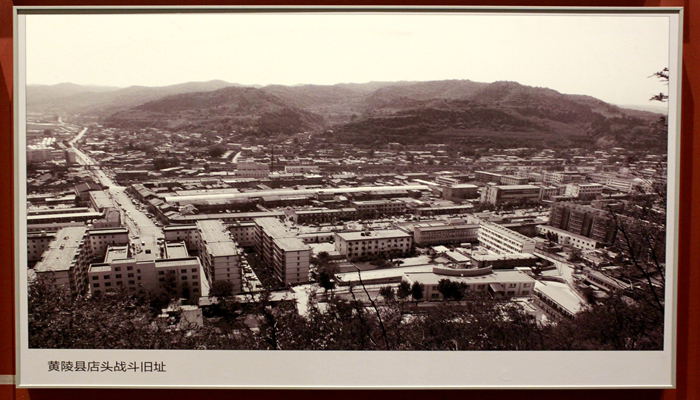

1934年3月,红四十二师主力转兵西北,涉过沮水,在店头歼敌民团一个排。此后回到南梁根据地休整。图为黄陵县店头战斗旧址。

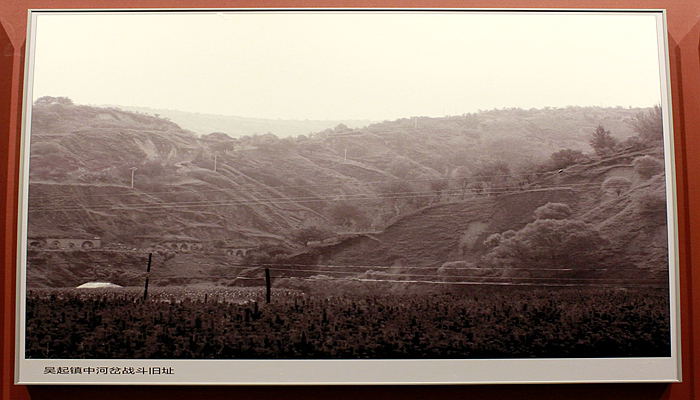

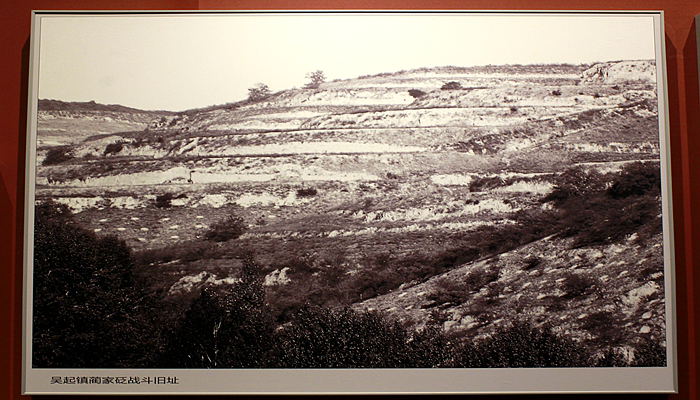

1934年3月下旬,刘志丹率红军主力由南梁北上,部队行至保安刘家砭后,突然奔袭蔺家砭,歼灭了陕西警备骑兵旅张廷芝部的一个连。图为吴起镇蔺家砭战斗。

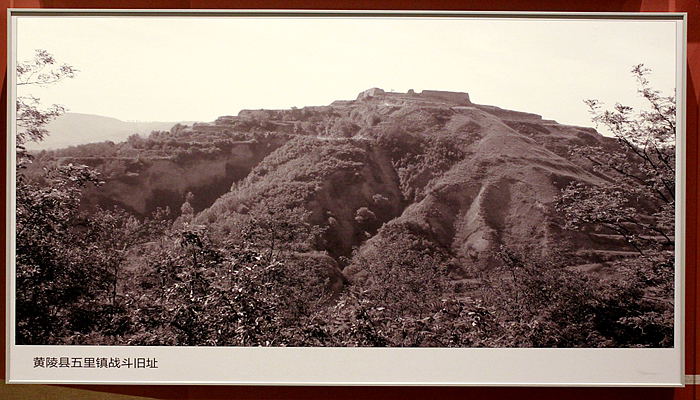

红四十二师主力第三仗打五里镇,歼敌1个连,缴获枪械40余支。图为黄陵县五里镇战斗旧址。

1934年3月下旬,刘志丹率红军主力由南梁北上,部队行至保安刘家砭后,突然奔袭蔺家砭,歼灭了陕西警备骑兵旅张廷芝部的一个连。图为吴起镇蔺家砭战斗。

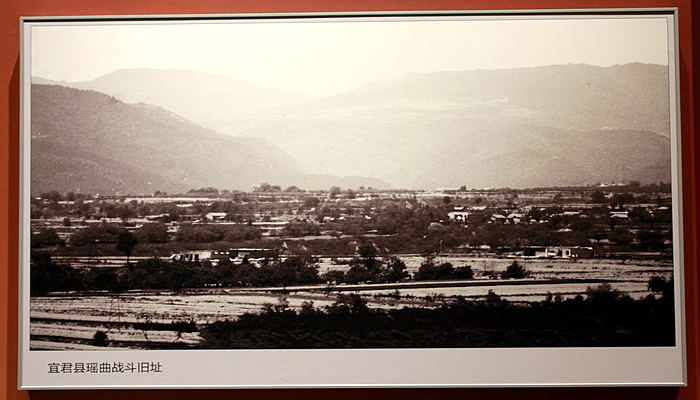

1934年2月上旬,刘志丹率红四十二师主力红三团南下照金以北地区,国民党军调集南线部队截击,红军当即转军向北,挥师同官、宜君方向的咸榆公路作战。图为宜君县瑶曲战斗旧址。

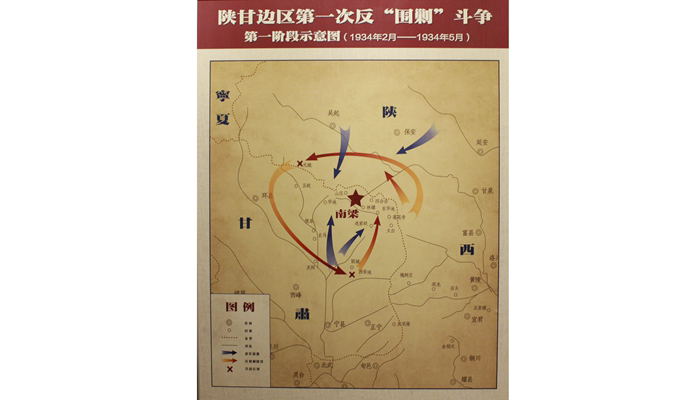

陕甘边区第一次反“围剿”斗争示意图。

1934年5月,红三团从正宁五顷塬向合水太白镇转移途中,在和尚塬将敌击溃。图为陕西富县和尚塬战斗旧址。

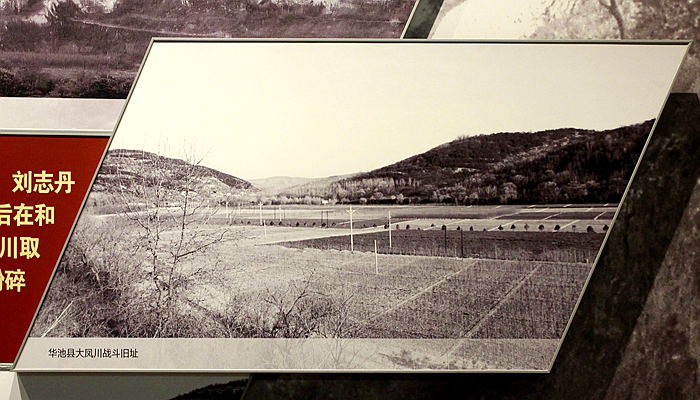

1934年6月,刘志丹、王世泰率红三团挥师南下,挺进大凤川,歼敌大半,余敌溃逃。图为华池县大凤川战斗旧址。

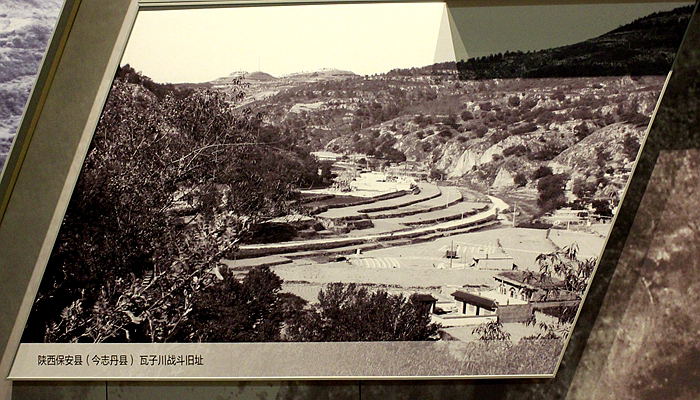

1934年6月,在保安县马子川,刘志丹、王世泰率领红三团痛击井岳秀部的精锐部队高玉亭营和金鼎山民团,给敌军以沉重的打击。图为陕西保安县(今志丹县)马子川战斗旧址。

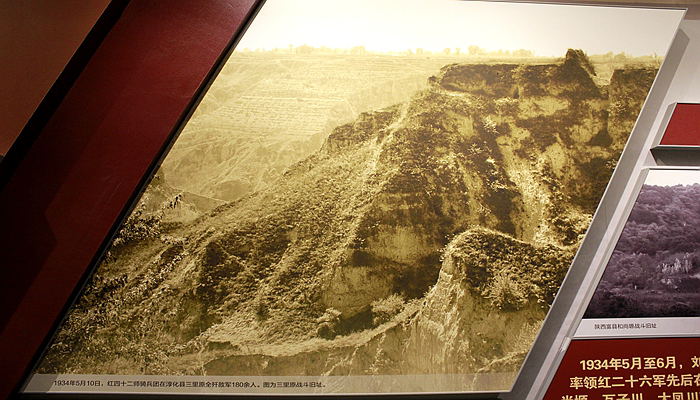

1934年5月10日,红四十二师骑兵团在淳化县三里原,将敌陕西保安团两个连紧紧包围,全歼敌军180余人。图为陕西淳化县三里原战斗旧址。

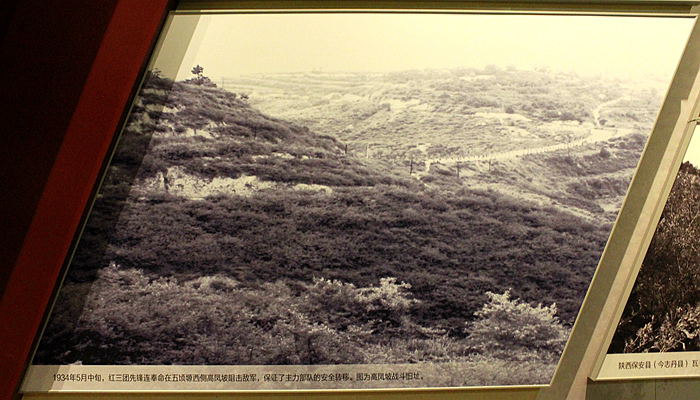

1934年5月中旬,红三团先锋连奉命在五顷塬西侧高凤坡阻击敌军,保证了主力部队的安全转移。图为正宁县五顷塬高凤坡战斗旧址。

红军在马大爷家中用过的物品。