杨校辉:从学子到师者,他以匠心传承书写教育新篇

在兰州理工大学土木与水利工程学院,同事们提起杨校辉副教授时,总要称赞:“年轻有冲劲,干事特别拼。”

这份拼劲,源自硕士毕业面临择业困惑时,导师朱彦鹏以“知识改变命运”的亲身经历启发:无声耕耘育桃李、不负韶华绽芬芳。

为了能够成为像导师一样的人,他放弃了去设计院高薪工作的机会,2017年成为学校培养的首位岩土工程专业博士并留校工作。从此扎根教学与科研一线的他,以青年教师的热血与专注坚持教学科研和立德树人相统一,把“红柳精神”刻进破解关键技术的实验室里,书写在西部大开发的前沿阵地上。先后获得兰州理工大学青教赛一等奖2次、第七届甘肃省青教赛一等奖、第七届全国青教赛三等奖、甘肃省技术标兵、甘肃省青年教师成才奖等多项荣誉;入选2024中国知网高被引学者TOP 1%,主持编写2部甘肃省地方标准,合作出版3部专著(教材),成长为兰理工青年先锋的生动模样。

面向工程需求,锐意进取坚守学术理想

2010年,杨校辉考入兰理工土木工程学院,攻读岩土工程硕士学位,遇到了导师朱彦鹏教授。

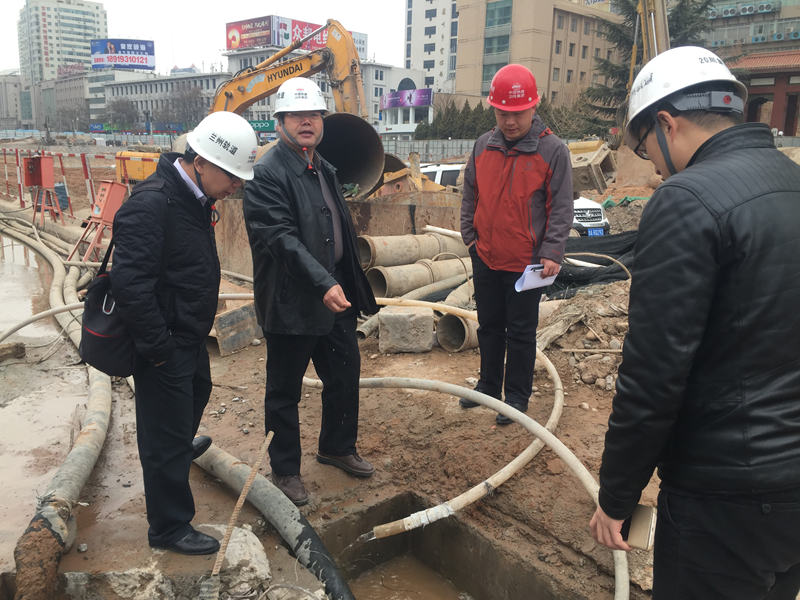

同年,兰州地铁启动建设,作为行业专家,朱教授带领团队将兰州特殊红砂岩地层、深基坑围护结构等诸多难题一一破解。这是杨校辉参与的首个重大工程,在这场实战中完成了专业知识积累和科研能力储备。

如果说,兰州地铁项目是杨校辉在学业中的“练兵场”,那么,西宁火车站大规模改扩建项目则是他独当一面的“试金石”。

西宁火车站改扩建范围大、地下空间结构复杂,基坑最深处达-26m,曾被誉为“西北第一深基坑”,支护难度大。接到优化方案的“硬骨头”后,在副导师黄雪峰的带领下,他们修正了土压力计算模型、提出了新型联合支护结构,最终节约支护结构成本6000多万元。当然,技术突破的背后,也是常人难以想象的付出。这段经历让他的专业能力实现了质的飞跃,成果获得了甘肃省科技进步二等奖。

杨校辉坦言,从老师们身上学到的“敢为人先的治学态度”,是他科研道路的关键基石。

“那个年代,国内大面积填土经验匮乏。陇南成州机场边坡填筑高度为60m,填土越高变形风险越大,如何保障填土边坡和跑道稳定,是机场安全运营的前提。”在朱彦鹏、周勇、马天忠等师长的指导帮助下,他破解了陇南成州机场高填方地基变形和边坡稳定一系列难题……2017年获得了学校优秀博士学位论文,还编写了国内首部地方标准《低丘缓坡开发技术规程》。

“机场自2018年通航至今,运行情况一切正常。”留校工作后,在学校博士科研启动费、红柳优青人才计划的支持下,他仍聚焦填土问题不断深入,相继获得国家自然科学基金、甘肃省联合科研基金重大项目等课题,出版了高填方工程专著。

同时,聚焦甘肃省防灾减灾前沿问题,他将多领域的先进技术相结合,深入开展震后降雨诱发滑坡动态稳定性评价研究。成果已用于中兰客专铁路沿线、庄天高速、舟曲县江顶崖滑坡等多个重大工程边滑坡灾害治理。作为项目负责人,2023年获批了甘肃省科技重大专项,目前在理论上已取得了新的进展。他表示,从学生到教师的成长,离不开学校红柳精神的滋养、得益于积极向上的院风熏陶。

秉持师者匠心,守正创新传承教育之光

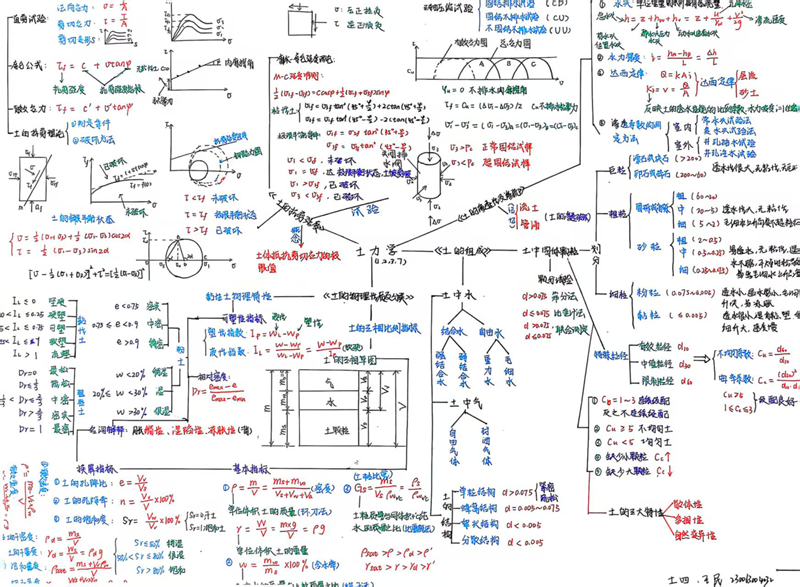

作为首批全国高校黄大年式教师团队、《土力学》甘肃省教学团队的核心成员,受杜永峰、王秀丽等老教授“讲好每一堂课,带好每一个学生”的多年教诲,他深知教师不仅是知识的传播者,更是时代新人的引路人。充分发挥课堂教学主阵地作用,以区域复杂岩土工程问题为载体,重视理论分析与工程实践紧密结合,启发学生明白工程就是“生命”,对待工程“病症”,不应过度检查、过度治疗;以法律法规为人生红线,教会学生用发展眼光看问题;引导学生积极拥抱人工智能,在未来的智慧城市、交通强国及重大水利工程建设中建功立业。他主讲的《土力学》课程获批甘肃省一流课程、学校思政示范课程。

他将立德树人生动融入“三全育人”。在担任2018级土木工程基地班班主任期间,大力推进班级内涵建设,持续引导学生保研考研,班级在大一末四六级通过率位列全校第一,大四末保研、考研率居全院最高,他本人也获得学校“十佳班主任”称号。在人才培养模式上,打破科研与教学的壁垒,将本科生吸纳进科研课题研究,激发学生的创新潜力。针对既有教材内容陈旧、无法反映专业建设特色、不适应区域工程建设需求等问题,他更新教材编写理念,将教改成果融入自编教材;把科研与企业资源优势转化为教学优势。编写的《支挡结构设计》(第二版),于2024年入选首批甘肃省规划教材。

“把抽象的知识讲生动,把学科素养和工程思维传授给学生,自己和学生都能取得进步”这是他多次参加教学竞赛的初衷。他以《土力学》为参赛课程,持续改进教学设计,分别获学校青教赛、中青年教师讲课竞赛和教创赛二等奖各1次、学校青教赛一等奖2次、第七届甘肃省青教赛一等奖、第七届全国青教赛三等奖、甘肃省技术标兵,4次在全国土力学教学研讨会上作特邀报告,还受邀担任了全国土力学教学委员会委员。提及这些,他动情地说道:“如果没有学校、学院及家人的支持和鼓励,备赛之路是很难走完的”。

坚守立德树人初心,杨校辉用实际行动回答了最初的选择,在青年教师中发挥了模范表率作用。谈及甘肃省青年教师成才奖、甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师等荣誉,他坦诚表示这是学校“教师教学能力提升阶梯工程6622计划”的培养,是学院良好教风“练就过硬本领,小我融入大我”的传承,未来还要加倍努力。

坚守初心不改,奋进求是服务西部建设

2024年初,在原创校史舞台剧《红柳长歌》首演中,杨校辉饰演原校长陈剑虹——这位从清华大学奔赴西部、深耕焊接领域的“亚洲焊王”,用科技报国的赤诚打动了无数人。

“这次参演让我真切体会到一代代兰理工人救国、报国、强国的筚路蓝缕和百年芳华。”云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长,“在车载斗量的历史档案中探寻先生们的故事,常常是感动有余,而理解不足。”但是,此次经历坚定了杨校辉前进的脚步。

沿承团队学以致用、服务地方的优良传统。面向西部工程建设需求,多年来,他创造性地将西部多个黄土沟壑区地质灾害多发地或未利用地改造为工程建设可利用地,形成了削山填沟造地成套关键技术。截止目前,研究成果分阶段应用到兰州新区、兰州荣光?黄河新城、川藏铁路昌都西变电站等省内外20余项高填方工程中,取得了显著经济和社会效益。

同时,他还多次参与重大地质灾害的应急救援,2023年12月19日撰写的《甘肃省临夏州积石山县6.2级地震诱发地质灾害应急分析报告》被灾区现场指挥部采纳,为指挥部的决策部署提供了科学依据;“学院发布支援积石山灾区的倡议后,广大党员师生迅速报满名额,连夜驰援灾区,集中彰显了学院党委的号召力和党员师生的使命担当”,新华社、观澜新闻等广泛报道。

如今,杨校辉仍在黄土地基处理、滑坡治理等领域持续深耕;根据党的二十大号召,他也已着手矿山地质灾害治理相关问题研究。

“把所学知识应用到人才培养和重大工程难题上,转化成对社会有用的生产力,这是朱老师一直教导我做的事。”这是杨校辉的选择与坚守,亦或是新时代兰理工人共同的传承和追求。

- 2025-11-04甘肃省在第三届全国博士后创新创业大赛获得佳绩

- 2025-10-31甘肃省2026年艺术统考11月11日起报名

- 2025-10-31甘肃省2026年艺术统考11月11日起报名

- 2025-10-30甘肃省2025年生源地信用助学贷款发放完毕

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号