非遗文化看甘肃(47)|陈兵:刻刀下的葫芦情 非遗里的传承心

西北角·中国甘肃网记者 刘姗

当岁月的指针在甘肃大地上缓缓划过,留下的是一串串深邃而迷人的文化印记。其中,陈氏雕刻葫芦,以独特的魅力吸引着无数人的目光。

陈兵,是陈氏雕刻葫芦的第二代传人,甘肃工艺美术一级大师,省级非遗传承人。

你可曾想象过,在一个小小的葫芦上,竟能藏着一个浩瀚的艺术世界?

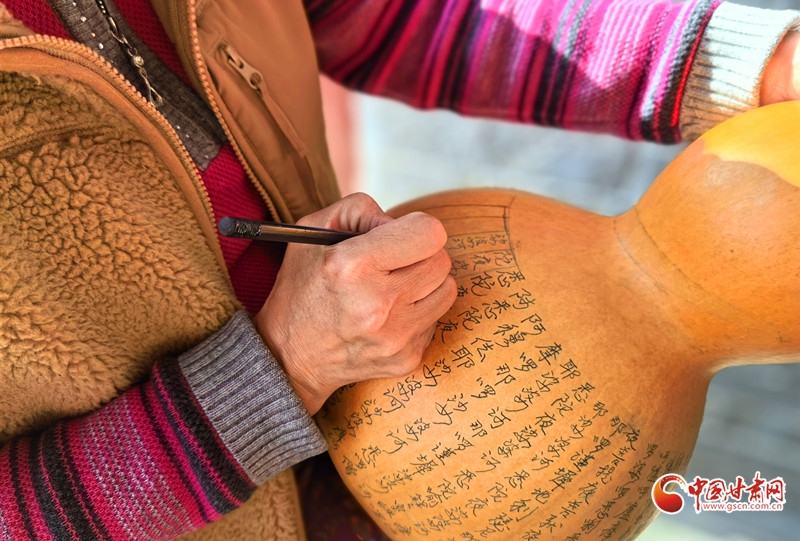

深秋的午后,陈兵手持刻刀,在小小的葫芦上精雕细琢,仿佛在与时光对话,将一个个美好的愿景都镌刻其中。

她出生于一个艺术氛围浓厚的家庭,爷爷和太爷爷热爱传统书画艺术,奶奶的刺绣精美绝伦,父亲则在绘画、书法、剪纸和雕刻葫芦方面造诣颇深。

从小,陈兵便在家庭氛围的熏陶下,跟随父亲学习书法、绘画、剪纸和雕刻葫芦。

“父亲对我们要求很严格。”在陈兵的记忆里,家中那个既是工作台又是餐桌的大台案,成了她最初的学习天地。父亲创作时,她就在旁边静静观摩,在日复一日的耳濡目染中,与刻葫芦结下了不解之缘,这一结,便是四十余年。正是父亲精益求精的态度,让她在做任何一件事情时,都付出着百分百的努力。

正如陈兵所说:“雕刻葫芦最重要的就是构思和设计,而书法与绘画则是雕刻的基础。”这份对技艺的深刻理解,源于她从小打下的坚实基础。

陈氏刻葫芦有着鲜明的特点,其中“不留白”便是与市面上其他刻葫芦最大的不同之处。图文并茂也是陈氏刻葫芦的一大特色。

十六岁时,陈兵跟随父亲来到敦煌莫高窟,花费二十余日临摹了大量的敦煌飞天形象。这次经历不仅让她对敦煌文化有了更深刻的理解,更为她开创独特的雕刻特色奠定了坚实的基础。

世界上没有完全相同的两个葫芦,因此也没有完全相同的两件雕刻葫芦作品。在陈兵眼中,葫芦本身没有优劣之分,关键在于对每件葫芦特点的掌握和最适合的设计。

她认为,葫芦上的瑕疵也是其独特之处,只要善加利用,小瑕疵反而会成为点睛之笔。每一次雕刻,对她来说都是一次心灵的对话,体现着她作为非遗传承人对作品的眷恋。

然而,雕刻葫芦的过程并非一帆风顺。从田间地头收购来的葫芦,要经过清洗、刮表皮污渍、晾干、抛光等一系列处理,才能进入雕刻环节。以刀代笔在方寸间雕琢世间百态,不仅需要一双灵巧的手,更需要一颗善于发现美的心,以及对内心世界的深刻揣摩。

四十余年间,陈兵在不断学习和探索中,获得了众多荣誉,“兰州市非遗传承人”“甘肃省民间艺术家”“甘肃省工艺美术一级大师”“中国民间工艺美术家”“甘肃省民间工艺美术大师”……这些荣誉是对她民间艺术家身份的高度肯定。

为了让传统非遗技艺焕发出新的活力,陈兵积极投身于传承工作。她带着葫芦走进了兰州市的多所学校,让孩子们从小接触并学习刻葫芦技艺,亲身体验这门古老艺术的独特魅力。在她的指导下,孩子们手持刻刀,小心翼翼地在葫芦上刻画,感受着古朴文化的深厚底蕴。

她还走进兰州开放大学,为热爱刻葫芦的老年人手把手地传授技艺,耐心细致地指导他们如何在小小的葫芦上刻画出精美的图案。

“想刻好葫芦,得先练习书法,有一定的功底。”陈兵说,尤其是陈氏刻葫芦,她始终铭记父亲的教导,并将这种理念传递给下一代。

她向大学生们发出邀请,希望他们能到她这里传承这种工艺,还特别关注有潜力的孩子,教他们握刀姿势、行笔姿势,鼓励他们坚持学习,并承诺在刻的过程中遇到问题会帮忙克服。

陈兵以她的执着与热爱,守护着陈氏雕刻葫芦这一非遗瑰宝,让古老的技艺在新时代绽放出新的光彩。

- 2025-10-30【决胜收官“十四五”】定西聚力建设马铃薯全产业链高地 全链产值达254亿元

- 2025-10-30何以中国·壁画里的中国|榆林窟壁画:古人的生活图鉴 “晒”出千年烟火气

- 2025-10-30何以中国·壁画里的中国丨寻美榆林窟:水月观音壁画 演绎跨越千年艺术传奇

- 2025-10-30何以中国·壁画里的中国|榆林窟发现“悟空密码”:壁画《玄奘取经图》比《西游记》早三百年

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号