何以中国·壁画里的中国|莫高窟壁画:华夏文明在这里从未退色

“何以中国·壁画里的中国”当AI遇见小飞天 网络主题宣传活动

西北角·中国甘肃网记者 吕庚青 程健 宋芳科 刘姗 孙珩力

公元前139年,张骞凿空西域,敦煌自此登上世界文明交汇的舞台。

公元366年,乐僔和尚在宕泉河西岸开窟修行,莫高窟由此诞生。历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代连续营造,千年间形成了规模庞大的石窟群,成为丝绸之路上最璀璨的佛教艺术明珠。

当灯束打在莫高窟崖壁,45000平方米壁画像一条被瞬间点亮的“时空丝绸”,从十六国一路铺到宋元。驼铃远去,胡旋舞歇,但墙壁上的中国仍在呼吸。

10月31日,由中央网信办网络传播局、国家文物局政策法规司指导,中国互联网发展基金会特别支持,甘肃省委网信办、省文物局主办,张掖、嘉峪关、酒泉市委网信办与敦煌研究院、中国甘肃网、凤凰网甘肃频道共同承办的“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动来到敦煌。

来自中央及省市县各级网络媒体记者、商业平台编辑、网络大V等30余人组成的采访团,走进莫高窟,感受华夏文明从未中断过的心跳。

来源:敦煌研究院

把钟表拨回公元366年。第275窟北壁,有位脚生火焰的“交脚弥勒”,嘴角含笑,俯视众生。他身上的金粉大半已剥落,却正好露出北凉画师以“铁线描”勾勒的衣纹,一笔不改、一气呵成,被称为中国美术史上第一口“元气”。从这一笔开始,莫高窟连续画了1000年,朝代更替,画工却前赴后继,在洞窟里为华夏文明建立了一条永不中断的时间轴。

来源:敦煌研究院

走进敦煌莫高窟,壁画里的“中国故事”数不胜数。其中,张骞“两次出使”被画进佛经——第323窟南壁:汉武帝骑骏马送别张骞,榜题却写着“佛图调迎佛本起”。佛教把丝路开拓者“借”来当护法,中国史与印度史在墙上握手言和。

而在第257窟,九色鹿本生壁画中,八个连环画系统讲述了“善有善报”。透过壁画,人们可以看到北魏画师把印度寓言搬到了遥远的东方,鹿王脚下是敦煌常见的胡杨与红柳,中国西北的沙尘感扑面而来。

来源:敦煌研究院

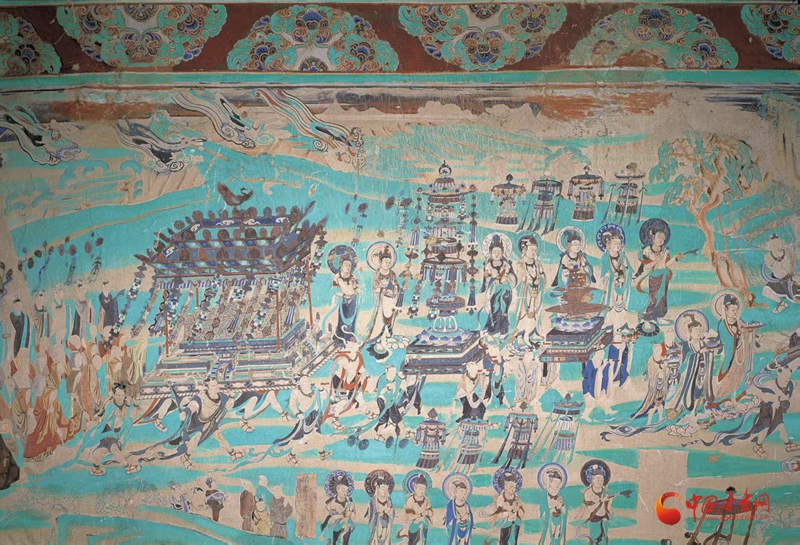

第156窟的张议潮出行图,则是“晚唐河西新闻联播”:鼓角齐鸣、旌旗蔽日,地方长官与宋国夫人各骑高头大马,仪仗队里竟有“杂技百戏”——竿上飞人、盘中旋舞,把世俗欢乐塞进佛国世界。

在第172窟北壁,“观无量寿经变”出现一座歇山顶角楼:正脊两端鸱尾高翘,斗栱出跳四下,与明清故宫太和殿同一规制。栏杆却绘有波斯联珠纹,瓦当又刻着汉瓦“长生未央”字样,而这正是胡汉合奏,正是大唐的“混血美学。

……

跟随时光投印在洞窟墙壁上的画卷,人们可以回望千年前的繁华,品析朝代更迭的波澜,透视先民们的生活。可以说,古代画师们用颜料和画笔,在宕泉河西岸的崖壁上,留下了精美绝伦的作品,留下了中华文明不断延续的线条与色彩。

这些壁画,有的表现佛陀、菩萨、弟子等单身画像(尊像画),有的叙述释迦牟尼从入胎到成佛的故事画,有的表现佛陀本生、因缘、史迹等。

它们,不仅反映了中国古代艺术高度,更提供了宗教信仰、政治斗争、民族关系、中外往来、生产生活、建筑服饰等演变形象资料,是极为珍贵的中华文明遗产、人类文明遗产。

1944年,常书鸿把“敦煌艺术研究所”牌子挂在莫高窟九层楼前。80年来,一代代莫高窟人秉承“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神,潜心保护、研究、弘扬,让敦煌文物得到有效、科学的保护与治理。

80年后的今天,数字扫描精度达到50微米,AI算法为壁画“配眼镜”,裂缝、霉斑、空鼓被一一标红,再加上“最小干预”修复师的手工补笔,让千年的沧桑与辉煌在新时代闪耀新的光芒。

走出莫高窟,暖阳下的九层楼像戈壁滩上的一幅“中国画”。壁画不会说话,却用颜色与线条告诉世界:何以中国?在敦煌,在墙上,在人们仰头凝视壁画的那一刻,中国已然数千年,且从未褪色。

- 2017-01-20陇周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26陇周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 陇周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 陇周刊(2017年 第6期)

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号