何以中国·壁画里的中国|敦煌壁画:一部“活”的中国古代建筑视觉图鉴

西北角·中国甘肃网记者 吕庚青 宋芳科 邵江梅 赵志富 冯睿栋 王星懿

“中国建筑中属于中唐以前的现存实物大部分是砖石佛塔,我们对于木构的殿堂房舍知识十分贫乏,而敦煌壁画中却有从北魏至元数以千计、或大或小、各形各类、各式各样的建造图,无疑为中国建筑史填补了空白一章。”建筑学家梁思成先生的这番话,道破了敦煌壁画对中国建筑史研究的独特补缀价值。

10月31日,由中央网信办网络传播局、国家文物局政策法规司指导,中国互联网发展基金会特别支持,甘肃省委网信办、省文物局主办,张掖、嘉峪关、酒泉市委网信办与敦煌研究院、中国甘肃网、凤凰网甘肃频道共同承办的“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动走进敦煌研究院,采访了解敦煌壁画里的古建筑。

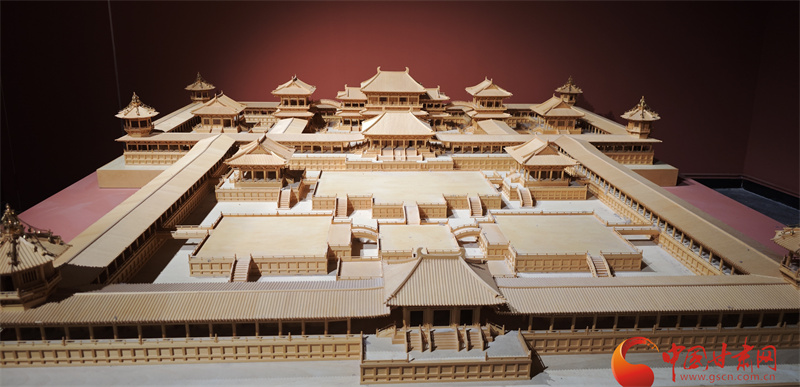

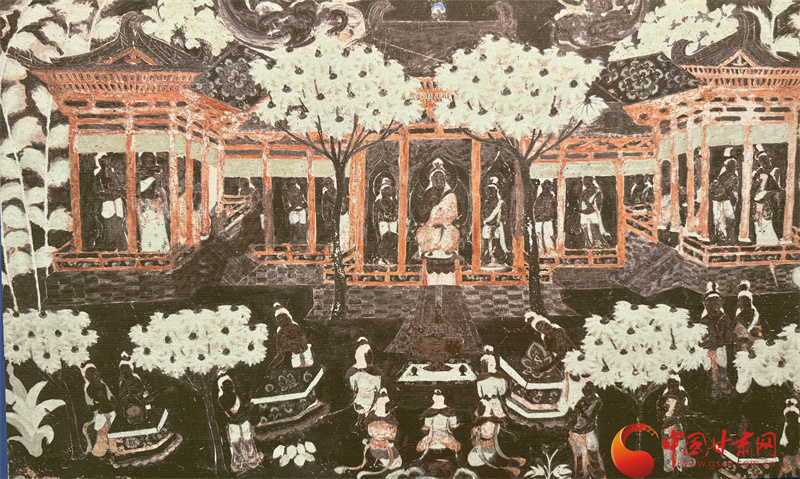

敦煌石窟遗存着公元4-14世纪一千年间的历代壁画,总面积达4.5万多平方米。在这些规模宏大、内容丰富的壁画里,建筑常作为经变画与故事画的背景存在:从巍峨肃穆的寺观塔庙,到精巧雅致的亭台园林,从彰显礼制的皇宫祠堂,到充满生活气息的民间居所,跨越千年的建筑形象在此鲜活留存,为原本史料相对薄弱的建筑史段落,提供了直观的视觉参照。

中华民族崇尚自然、追求天人一体,古代建筑多以土木为主要材质,本应是承载文化与历史记忆的重要载体。但漫长岁月中的动荡变迁,让多数恢弘的木构建筑湮没于时光,后人对中唐以前木构建筑的认知,常只能依赖文献记载的文字推演,或遗址考古的碎片复原。敦煌壁画的存在,恰好打破了这种局限——北魏时期的古朴厚重、隋代的规整对称、唐代的恢弘大气、五代的精巧细腻,再到元代的多元融合,不同朝代的建筑风格脉络清晰,宛如一部立体的中国古代建筑“视觉图鉴”,让模糊的历史细节变得具体可感。

壁画中的建筑从不孤立存在,大多与山水、植物浑然一体:以天地山川为背景,在自然意境中展现人工营造的巧思,这与中国传统美学“妙合自然”的理念高度契合。作为宗教石窟艺术,敦煌壁画还通过建筑空间的艺术表达,为观者营造出心灵栖息的氛围——人们在欣赏建筑形制之美的同时,能感受到心灵的净化与超越,这正契合了中国传统美学以心灵提升为最高境界的追求。

尤其珍贵的是壁画中留存的古代民居形象。现实里,民居因时代变迁快、建筑材质易损耗,元代以前的完整实物极少,后人对其的认知多依赖考古发掘的零星线索,难以拼凑出完整风貌。而敦煌壁画为还原古代民居提供了关键素材:北魏的简朴院落、隋代的规整布局、唐代的精巧装饰,创作者为通俗传播佛经义理,以民居为背景绘制日常生活情境——庭院里的劳作、屋檐下的闲谈、院落中的嬉戏,这些满溢人间烟火气的细节,不仅展现了民居的实用功能,更让当代人得以窥见古人鲜活的生活图景,填补了民居建筑史研究的诸多细节空白。

如今,敦煌壁画中的建筑图像已转化为实体展品与数字资源,从学术研究领域走向大众视野。这些跨越千年的建筑形象,虽不能完全覆盖中国建筑史的所有维度,却精准补缀了其中史料薄弱的关键段落;它们不仅承载着中华文明的礼仪制度、营造智慧与审美意趣,更成为连接古今的文化纽带。在当代创作中,这些建筑形象不断焕发新的生命力,让敦煌艺术的“海纳百川、历久弥新”,在建筑文化的传承与创新中持续绽放光彩。

- 2025-09-212025相约敦煌|壁画守护人马宝:把丝绸之路石窟寺画给世界看

- 2021-02-04【新春走基层】在兰州看敦煌 赏壁画看石窟一起来过文化年

- 2024-10-20千年石窟 匠心传承丨 瓜州榆林窟:戈壁峡谷峭壁上的壁画艺术殿堂

- 2024-10-09麦积山石窟壁画艺术巡展开幕 千年瑰宝亮相北京

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号