山丹艾黎与何克陵园 跨越山海的友谊丰碑与精神传承

在甘肃山丹的黄土高原上,有一座陵园格外肃穆。它没有宏伟的宫殿式建筑,却以黄土为基、松柏为伴,承载着两段跨越国界的深情;它没有海量的文物馆藏,却用一件件朴素的旧物、一段段动人的往事,成为中外友谊的精神地标——这就是山丹艾黎与何克陵园。

1945年为安葬英国青年乔治·何克而建,1987年遵照新西兰友人路易·艾黎遗愿迎回其部分骨灰,如今成为省级文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地,这座陵园历经近八十年风雨,不仅见证着岁月变迁,更始终以鲜活的方式,将“无国界大爱”的精神传递给每一代人。

清晨的阳光漫过黄土坡,轻轻落在陵园大门的石刻上——“山丹艾黎与何克陵园”这九个字,不仅是一座建筑的标识,更是一段跨越山海的情谊,被岁月深深镌刻在这里。让我们循着光影,走进这座特殊的“纪念馆”,听一听它藏着的故事。

1927年的上海,一艘远洋轮船缓缓靠岸,29岁的路易·艾黎带着对东方古国的好奇与热忱踏上中国土地。彼时的中国,正处在军阀混战与外侮侵扰的双重困境中,街头随处可见流离失所的灾民。艾黎本是来中国考察工业的新西兰工程师,却在目睹百姓的苦难后,毅然改变初衷:“我不能只做旁观者,中国的苦难,我想与这里的人一起承担。”此后数十年,他的足迹遍布中国大地——在上海,他牵头成立“上海工业合作协会”,组织失业工人生产救灾物资,仅1938年就为难民发放棉衣5万余件、粮食300余吨;抗战爆发后,他发起“工业合作社运动”(简称“工合运动”),在重庆、宝鸡、延安等地建立400多个工业合作社,涵盖纺织、机械、五金等多个领域,仅宝鸡合作社就为八路军赶制军装12万套、修理枪械8000余支。有一次,为了将一批急需的X光机和药品运过日军封锁线,艾黎伪装成贩卖布匹的商人,在货车夹层里藏好医疗物资,沿途遭遇日军三次盘查,他始终镇定自若,甚至主动拿出“布匹样本”供日军检查,最终历时五天四夜,将物资安全送达晋察冀根据地。当八路军医护人员握着他布满冻疮的手道谢时,他却笑着说:“设备能救更多战士,这点苦算什么。”

1941年,艾黎带着“手脑并用、创造分析”的教育理念,来到贫瘠却充满希望的山丹。在这里,他选址废弃的大佛寺,创办了培黎工艺学校(后简称“培黎学校”)。初到山丹时,办学条件的艰苦远超想象:没有课桌,他就带着学生用河滩里的石头垒起简易桌椅;没有教具,他便领着大家到废弃矿场捡废铁,用土炉熔铸成锤子、扳手、卡尺等工具,还亲手制作了一台木制“教学车床”,让学生能直观学习机械原理;没有课本,他熬夜手写《工业基础》《农业技术》等教材,把复杂的公式转化为“修农机、种庄稼”的实际问题,让学生能“学了就用”。山丹的冬天格外寒冷,最低气温达零下25度,教室没有取暖设备,学生们冻得手指僵硬,握不住笔。艾黎看在眼里,疼在心里,他默默回到自己的土坯房,拿出唯一一件御寒的皮大衣——那是他1927年从新西兰带来的,毛领早已磨损,却依旧保暖。他用剪刀将大衣拆成28块,用粗棉线为每个学生缝制了一副手套。当学生们戴着温暖的手套,红着眼眶向他道谢时,艾黎只是拍拍他们的肩膀:“好好读书,将来用本事让山丹变暖和,比什么都强。” 在山丹的日子里,艾黎与当地百姓打成一片:他跟着老乡学种土豆,改良种植技术,让亩产提高了三成;他帮村民修理损坏的水车,解决了20多亩农田的灌溉问题;甚至有村民家的孩子要结婚,他还亲手用废木料打造了一套桌椅当贺礼。时间久了,大家都亲切地叫他“艾老师”“艾大哥”,逢年过节都会给他送一碗热腾腾的臊子面。

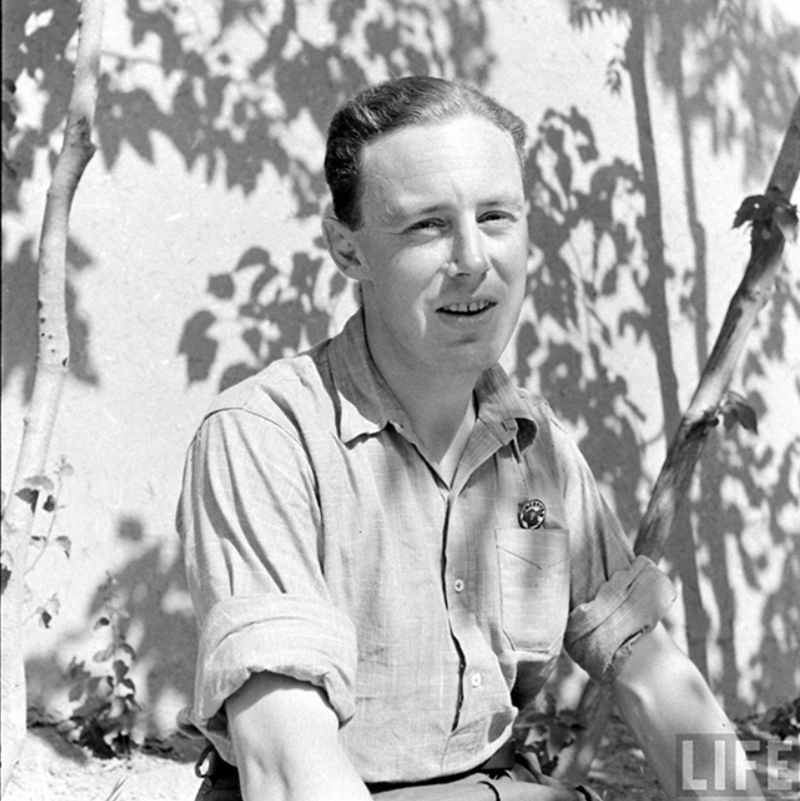

如果说艾黎是山丹教育的“播种人”,那么乔治·何克便是这片土地上的“守护者”。1938年,23岁的何克放弃牛津大学政治学专业的学业,背着装满书籍的行囊来到中国。这位出身英国中产家庭的青年,本是受《曼彻斯特卫报》委托来中国报道战争真相的记者,却在陕西汉中遇到了一群因战乱失去亲人的孤儿。当时,12岁的小顺正抱着弟弟在寒风中乞讨,7岁的阿芳因为冻伤,手指已经发黑——看着孩子们惊恐又渴望的眼神,何克的心被深深刺痛,他做出了一个改变一生的决定:“我要留下来,做这些孩子的‘爸爸’。”他租下一间废弃的窑洞,先后收养了6名孤儿,给他们取了中国名字,教他们读书写字,还学着做中国菜。为了让孩子们能吃饱饭,他白天写稿赚稿费,晚上帮当地学校批改作业,甚至卖掉了自己的相机和西装。1944年,为了让孩子们接受更好的教育,他带着6个孩子,徒步1000多里,追随艾黎的脚步,来到山丹培黎学校。

在山丹,何克成了培黎学校最受欢迎的老师。他的课堂从不限定在教室里:春天,他带着学生到田间观察小麦拔节,一边教他们辨识麦苗与杂草,一边讲解光合作用的原理,还亲自示范如何防治蚜虫;夏天,他领着大家在山丹河边修理农机,用实际操作讲解齿轮传动,甚至把自己的怀表拆开,让学生看内部结构;秋天,他和学生一起收割庄稼,把数学知识融入粮食称重与分配中,教他们计算“一亩地能产多少斤麦子,够一家人吃多久”;冬天,他在宿舍里支起小炉子,教孩子们读英语、写日记,炉火映着一张张认真的脸庞,他还会弹着吉他教孩子们唱英国民谣,孩子们则教他唱山丹的“花儿”,歌声传遍整个校园。何克对学生的关爱细致入微:1945年春天,小顺得了急性阑尾炎,山丹没有医院,何克便背着小顺,徒步30多里山路,到邻县找西医。为了凑齐20块银元的手术费,他毫不犹豫地卖掉了父亲留给自己的唯一遗物——一块19世纪的银质怀表,那是父亲在他18岁生日时送的礼物。学生们知道后,都哭着说:“何老师,我们以后少吃点饭,把钱省下来给你买怀表。”何克却笑着擦干孩子们的眼泪:“怀表丢了可以再买,但你们的健康比什么都重要。”他的日记里,记录的全是学生的日常:“1945年4月12日,阿芳今天学会了记账,算得又快又准,她还说将来要给合作社当会计”“1945年5月8日,小顺能修好小推车了,他说以后要给村里修更多农具,让大家种地更轻松”“1945年6月15日,今天和孩子们一起种土豆,他们教我唱山丹的民歌,风里都是幸福的味道”。

山丹河见证着这段跨越国界的友谊,上个世纪40年代,路易·艾黎和乔治·何克在山丹兴办山丹培黎工艺学校,邀请全世界30多位专家、工程师前来任教。以“手脑并用、创造分析”的教育理念在西北创造奇迹。小城山丹第一次走进近现代工业文明,发电机、大卡车,这些领先当时时代物件成为小城惊奇,点亮的灯光更是照亮工业文明之旅。

在山丹城里,这两位飘洋过海而来的外国人,骑着自行车在巷道穿行,融入到山丹百姓的生活,成为人们最喜欢的人。

1945年7月,抗战胜利的曙光即将照亮中国大地,何克却在一次带领学生向安全地带转移时献出了宝贵的生命。在生命的最后时刻,他躺在病床上,仍让学生把课本念给他听,虚弱的声音里满是牵挂:“一定要好好学习,将来建设新中国,让山丹的孩子都能有书读、有饭吃。”他还让学生拿来纸笔,颤抖着写下遗嘱:“把我的衣物分给孩子们,把我的书籍捐给学校,把我的一切都留给培黎——这里是我的家。”7月22日,这位年仅30岁的英国青年永远离开了他热爱的山丹与孩子们。临终前,他紧紧攥着小顺的手,轻声说:“等胜利了,别忘了告诉我。”山丹百姓与培黎师生怀着悲痛,自发筹款为他修建了墓地:村民们送来最好的黄土,学生们捡来彩色的石子镶嵌在墓碑周围,艾黎还亲手在墓碑上刻下“乔治·何克——山丹孩子们的父亲”。

1987年,89岁的路易·艾黎在北京逝世。临终前,他反复叮嘱身边的人:“把我的部分骨灰送到山丹,埋在何克身边,我要陪着他,陪着山丹的孩子,看着这片土地越来越好。”遵照他的遗愿,艾黎的部分骨灰被安葬在何克墓旁,两位异国友人跨越三十余年时光,在山丹的黄土里再度“并肩”。

如今的艾黎与何克陵园,早已不是一座静态的墓地,而是充满活力的精神传承地。每年,陵园都会举办系列纪念活动:在艾黎诞辰日(12月2日),“艾黎精神研讨会”会邀请国内外学者、培黎校友齐聚一堂,探讨其“手脑并用”理念对现代职业教育的启示,2024年的研讨会还吸引了新西兰赛尔温区教育代表团前来交流;在何克逝世纪念日(7月22日),“跨国友谊主题展”会通过老照片、复刻品(如何克的怀表模型、艾黎的皮大衣残片),还原何克与学生的日常,甚至会邀请当年被何克帮助过的学生后代来讲述往事;尤其在抗战胜利纪念日等重要节点,陵园还会组织“重走培黎路”徒步活动,参与者沿着当年艾黎与何克从陕西到山丹的路线片段前行,途中还会体验“捡废铁、修农具”等当年的生活场景,感受那份坚守与热爱。此外,陵园与山丹多所学校合作,开发了“培黎课堂”研学课程:小学生可以体验“手工纺线”“制作土坯”,中学生可以参与“简易机械拼装”“农业技术实践”,大学生则可以开展“艾黎与工合运动”主题调研,让历史“活”起来。

山丹依托陵园打造了“国际友谊文旅带”,串联起培黎学校旧址(如今仍保留着当年的土坯教室和木制车床)、艾黎捐赠文物馆(收藏着艾黎当年用过的工具、书籍)、山丹马场(艾黎曾在这里指导牧民改良养殖技术)等景点,推出“国际友谊一日游”“红色研学三日游”等线路,每年吸引数万游客前来,带动了当地民宿、文创产业的发展——仅2024年,周边民宿的营业额就增长了40%,以“艾黎与何克”为主题的文创产品(如怀表造型钥匙扣、皮大衣图案围巾)销量突破10万件。许多山丹人也以艾黎与何克为榜样:培黎学校的教师们传承“手脑并用”的理念,开设了汽修、农机维修等实用课程;当地志愿者成立了“何克爱心社”,定期为山区孩子捐赠书籍和学习用品;甚至有年轻人放弃城市的工作,回到山丹当起了乡村教师,他们说:“艾老师和何老师的故事告诉我们,平凡的地方也能做不平凡的事。”“手脑并用、无私奉献”的精神,成了山丹的城市品格之一。

走进艾黎与何克陵园,苍松翠柏环绕着两座墓碑,碑上的字迹虽历经风雨却依旧清晰。纪念馆里,艾黎当年的皮大衣残片(仍能看到手工裁剪的痕迹)、何克的日记原稿(字迹娟秀,记录着对学生的牵挂)、培黎学校的旧教具(生锈的铁制扳手、木制车床)静静陈列,每一件物品都在诉说着过往的故事;陵园外,研学的学生、祭拜的友人、观光的游客往来不绝:有来自新西兰的老人,带着艾黎故乡的泥土撒在墓前;有来自英国的青年,在何克墓碑前献上一束白色的雏菊;有当地的孩子,在“感恩田”里种下向日葵,说要“像艾老师和何老师那样,给别人带去温暖”。这份跨越国界的友谊,在来来往往的人群中不断延续。

山丹艾黎与何克陵园,是用真情铸就的友谊丰碑,是用奉献书写的精神教材,更是连接中国与世界、串联历史与未来的情感纽带。

在这里,每一寸黄土都浸润着“无国界大爱”,每一棵松柏都象征着“跨越山海的坚守”。当你站在陵园的黄土之上,望着远方的祁连山,仿佛能听见艾黎与何克的笑声,能看见他们与学生们在田间劳作、在课堂读书的身影——而这份精神,正随着往来的人群,走向更广阔的天地,影响着一代又一代人。

祁连山不语,弱水河无声,却见证了两位国际友人的赤诚;黄土坡无言,却铭记了中外人民的深情。从1941年艾黎建校,到1945年何克长眠,再到今日研学学子的欢声笑语,山丹艾黎与何克陵园,早已超越“墓地”的定义——它是友谊的丰碑,是教育的教材,是跨越国界、穿越时光的精神坐标。

今日的陵园,已从静态的纪念地变为动态的“精神课堂”。“感恩田”里,山丹学子戴手套种下向日葵,延续艾黎、何克“播撒希望”的初心;纪念馆内,孩子们围站在文物展柜前,触摸皮大衣残片的纹理,聆听“怀表救学生”的故事,让历史不再遥远。

若您来到山丹,不妨在此驻足:摸一摸黄土的厚重,看一看文物的温度,读一读留言墙上“愿爱无国界”的心声。这里的每一寸土地、每一件展品,都在诉说:有些情谊,能抵岁月漫长;有些精神,能越山海无疆。

(山丹县退役军人事务局 赵桂霞)

- 2025-09-24瓜州:金秋丰收正当时 田野乡间绘新景

- 2025-09-24玉门:玉米丰收“金”满仓

- 2025-09-24庄浪:青贮饲料“金钥匙”开启产业致富门

- 2025-09-24漳县:药材飘香采挖忙 振兴路上有“良方”

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号