沃野流金溢翠 唱响丰收赞歌——甘肃省奋力建设全国现代寒旱特色农业先行基地

原标题:沃野流金溢翠 唱响丰收赞歌——甘肃省奋力建设全国现代寒旱特色农业先行基地

张掖农民收获制种玉米

定西马铃薯

花牛苹果

东乡贡羊羊羔

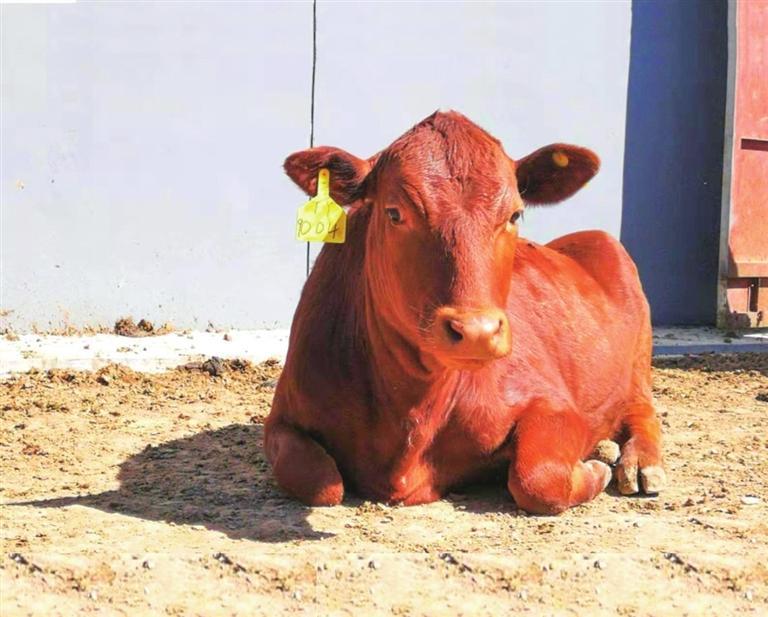

平凉红牛

宕昌党参

镇原县小麦收割现场

酒泉市肃州区三墩镇特色辣椒丰收 图片均由省农业农村厅提供

王朝霞

“风清露冷秋期半,月光夜色雨均长。”9月23日,秋分,第八个中国农民丰收节如期而至。陇原大地,田畴似锦,沃野流金,斑斓多彩。这是成熟收获的季节,也是甘肃最美的季节,是大地回馈农民辛勤耕耘的季节,更是广大“三农”工作者共同绘就的喜人画卷。

省委、省政府把建设全国现代寒旱特色农业先行基地列入全省“七地一屏一通道”总体布局,聚焦“扩量、提质、延链、增效”,以发展壮大“牛羊菜果薯药粮种”八大产业集群为支撑,以聚力建设25个产业带为载体,以实施重点项目为抓手,进一步挖掘寒旱特质,推动全省特色产业全链升级。

让我们深情俯瞰这片土地:一座座现代化养殖园区拔地而起,宽敞明亮的棚舍内,平凉红牛、河西牛、荷斯坦奶牛膘肥体壮;甘南、天祝草原一碧万顷,甘加羊、华天肉羊悠闲吃草,陇东苜蓿翠色欲流,黑山羊、环县滩羊大快朵颐;兰州高原夏菜,在风里荡漾出层层绿浪,河西走廊、中部沿黄灌区设施蔬菜及菌菇,散发馨香;陇东黄土高原,万树摇红,静宁苹果、庆阳苹果红了笑脸,天水丘陵山地,花牛苹果香飘秋野;陇中层层梯田,定西高淀粉马铃薯薯花盛开、薯块膨大,河西加工型马铃薯圆滚憨实;陇中陇南中药材一望无际,岷县当归、陇西黄芪、文县纹党蓬勃茂盛;陇东小麦颗粒归仓,河西大豆摇铃、玉米葱郁,秋雨滋润秋粮长势旺盛;制种玉米金黄灿烂,马铃薯原原种小巧精致,瓜菜花卉种子饱满圆润……“牛羊菜果薯药粮种”八大产业蓬勃发展。

预计前三季度,全省牛、羊出栏同比分别增长6%、8%;蔬菜、苹果、马铃薯种植面积保持稳定,中药材种植面积增长3.4%;粮食面积、单产、总产能够实现“三项齐增”;玉米、马铃薯制种面积保持全国第一、瓜菜花卉制种面积增加3.6%。预计年底将建成“牛羊菜药”4个千亿元、“果薯粮”3个五百亿元、“种”1个三百亿元产业集群,全产业链产值达6000亿元以上。

扩 量

产业是乡村振兴的核心,项目是产业发展的支撑。

省农业农村厅强化项目支撑,以集中建设25个产业片带为牵引,推动特色产业向优势产区集中,集群成链高效发展。谋划实施重点项目196个,总投资26.6亿元。其中,财政投资13.53亿元,覆盖绿色种养、良种繁育、加工物流、品牌培育等全环节全链条。截至9月15日,项目建设有序推进,财政资金支付率达62.8%。

项目落地,产业开花。我省提高河西走廊、中部沿黄灌区、渭河流域、泾河流域、“两江一水”流域五大蔬菜产区生产优势,力争今年底,全省蔬菜面积达1000万亩,产量达3100万吨,全产业链产值1030亿元。蔬菜项目区新增和改建日光温室、钢架拱棚等1.5万座以上,新增日光温室面积近100万平方米,仅古浪、天祝两县就新增蔬菜面积6.2万亩。我省打造张掖、酒泉、定西三大种业产业带,落实玉米制种面积171.67万亩,持续保持全国第一,国家级核心制种基地地位进一步巩固;落实马铃薯种薯、瓜菜花卉制种面积49.55万亩、48.82万亩,比2024年分别增长1.6%、3.6%。

项目实施,产业升级。我省在3个中药材产业片带的7个市州15个县,共安排种植(养殖)、加工、市场流通、基础设施建设4个环节26个重点项目,下达省级衔接资金2.48亿元。续建产业集群项目,下达中央财政资金5000万元在9个县区和省农科院实施,安排科技创新、种质资源保护、良种繁育和初精深加工4个环节41个项目,预计年底前完工。新建宕昌县产业园项目,将宕昌县打造成为道地陇药种质资源及全国良种繁育、绿色药源、物流仓储基地和药旅融合发展样板区,开发药膳汤包、足浴包等产品284种,年交易量6.1万吨,年交易额20亿元。

创建产业“园区化”,引领农业“现代化”。我省把创建国家级、省级现代农业产业园作为推动现代寒旱特色农业先行基地建设的平台载体,加大向上对接争取。今年获批创建国家级1个产业集群(甘南牦牛)、1个现代农业产业园(宕昌中药材)、7个农业产业强镇,新建10个省级现代农业产业园。甘肃省特色产业提质增效、种业振兴2个重大项目已推荐纳入国家“十五五”规划项目库。

特色产业集群,跨乡成片、跨县成带。一个个现代农业产业园聚集要素,产业强镇“点”上出彩,农业产业园区“线”上成景,特色产业集群“面”上开花,以点带面带动特色产业活力迸发,实现了对全省“牛羊菜果薯药粮种”八大优势产业全覆盖。

提 质

品质是农产品的核心竞争力。今年,从克服旱情实现夏粮稳产丰收,到“菜篮子”产品供给充裕;从农业科技装备补短板,到农业社会化服务促进节本增效;从良种生产,到标准化种植养殖建设……我省在高品质、高附加值上做文章,提质保量,季季接续,稳扎稳打,为每一场丰收充盈底气,寒旱特色农业呈现结构趋优、效益提升、集聚发展的良好态势。

科技赋能,产业腾飞。我省安排专项资金4000万元,建立10名首席专家牵头、81名岗位专家协同攻关、49个区域试验站推广成果的产业技术体系,实施种业攻关和农业科技支撑项目53个,陇薯7号等2个品种入选全国马铃薯推广前十名,自主培育的第一个乳用绵羊新品种——金昌元生爱特奶绵羊通过国家审定,甘加羊、乔科羊纳入国家畜禽遗传资源名录,39种1851台新机具样机完成多工况田间性能试验33万亩。

科技创新引领,粮食单产提升。我省整合项目资金5.59亿元重点支持小麦、玉米、大豆、油菜等粮油作物,开展绿色高产高效、规模主体等单产提升行动,集中打造18个粮油作物单产提升整建制推进县、22个绿色高产高效整建制推进县。安排超长期国债资金5.1亿元支持18个县区实施玉米单产提升工程项目,计划建设面积170万亩。在11个县推进节水增粮单产提升行动,辐射带动10万亩以上。其中,凉州区示范基地浅埋滴灌小麦平均亩产达516.4公斤,较常规大田小麦亩产478.3公斤增产38.1公斤,增幅7.9%,亩增收100元以上。

值得一提的是,我省聚焦农业节水增效,全力提高农膜覆盖度、水肥一体化推广度、农业社会化服务保障度,重点发力,完成旱作节水技术2066万亩,农膜覆盖度56.2%、居全国第一;水肥一体化面积811万亩、推广度37.2%,新增节水技术推广188.8万亩,新增节水2.2亿立方米;2.1万家社会化服务组织服务小农户覆盖度33.3%。

绿色兴农,擦亮底色。我省强化质量管控,坚持“产出来”和“管出来”两手抓,持续加强农产品源头治理、过程管控和监管执法,全省有效期内绿色、有机、地理标志农产品达到2490个,106个农产品纳入全国名特优新农产品名录。今年8月,组织开展全省农产品质量安全专项整治行动,农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上。

质量兴农,产业蝶变。我省围绕建设平凉、庆阳为主的陇东黄土高原优质红富士苹果产业带、天水花牛苹果为主的浅山丘陵元帅系苹果产业带,加快老旧果园改造更新步伐。尤其是加强花牛苹果品种保护和培育,保存苹果资源300份,初筛芽变优系5个,建成标准化基地5100亩,改造重建果园2.22万亩,花牛苹果综合产值达103.2亿元,较上个销售季增长8.6%。

延 链

全产业链升级是特色产业转型升级的关键。我省强化延链增效,持续深入开展“引大引强引头部”行动,在省级相关负责人包片招商示范带动下,1月至7月开展农业招商引资推介活动34次,洽谈签约14次;新签约项目1529个、1022亿元,分别同比增长23%、24%。其中,加工项目约占40%,新建续建项目到位资金677亿元、同比增长29%,新增农产品加工转规企业49家。

延链补链强链,产业链“强筋壮骨”。我省聚焦“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”,推动八大产业优势产业从快速覆盖向链条化、集群化、融合化发展。我省加快牛全产业链生产经营主体培育,建设国家级现代农业产业园2个、省级现代农业产业园13个,发展省级以上龙头企业105家,加快推动形成一二三产业融合发展格局。其中,临夏州加快发展高档皮革、“牛心包”心瓣膜和生物医药等高附加值产品产业,食用明胶及骨雕等产业实现从无到有,牛产业各环节、各链条基本实现了“吃干榨尽”。全省肉羊精深加工和综合利用水平不断提高,推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式,推动“运活畜禽”向“运肉”转变。

我省持续落实牛羊产业纾困资金20.84亿元,帮助养殖场户渡过难关,肉牛养殖整体实现扭亏为盈,基础产能保持稳定,畜群结构更加合理,全省牛存栏稳居全国第七位,出栏由全国第九位上升至第八位;全省肉羊存栏稳居全国第三位,出栏由全国第四位上升至第三位。

“甘味出陇出海”如火如荼。今年在北京、河北、辽宁、云南等地和日本等国家开展农业产业链暨“甘味出陇”招商引资推介展销活动29次,借助“津陇共振兴”“鲁企走进甘肃”等组织招商推介和洽谈签约14次。我省制定实施《甘味农产品品牌管理办法》,新认定1个“甘味”区域公用品牌(张掖玉米种子)、185个企业商标品牌,新增“甘味”全国授权门店26个、新加坡和泰国海外仓储运营中心2个,“甘味”品牌登上2025大阪世博会舞台。上半年,“甘味”销售额154亿元、同比增长13.3%,农产品网上销售额145亿元、同比增长10.3%。

增 效

发展寒旱特色产业根本目的是增加农民收入。我省把发展产业与富民增收有机统一起来,着力将小农户嵌入产业链上,千方百计让更多农民获得寒旱特色产业发展增值收益。

我省聚焦小麦、玉米、大豆打造一批具有区域代表性的标准化种植基地,带动粮油产业集群建设。构建以农业生产托管服务为纽带,龙头企业、合作社、家庭农场、农户多方利益联结的全产业链发展模式,培育壮大粮食烘干初加工企业,开发高筋面粉、全麦食品等粮食精深加工产品,不断提高农产品附加值。目前全省培育投资规模2000万元以上的粮油加工企业65家。其中,徽县联合甘肃兆丰农业,年供原料大豆1200吨,“菽美”豆制品远销25个国家和地区、居全球出口第四,联合金徽农业,冷库储存毛豆,反季上市增值。

园区带动产业量质齐升,联农带农作用显著增强。我省中药材产业依托8个国家(省)级中药材产业园、道地中药材产业集群建设,加速向中药材精制饮片、配方颗粒、浸膏提取、挥发油萃取等精深加工领域和自动化信息化转变。全省中药材企业达到1132家,培育中药材合作社5169家、家庭农场1191个,种植大户3.7万户,预计加工产值达到680亿元。

百舸争流,千帆竞发。今年全省蔬菜面积达1000万亩,通过放大“兰州高原夏菜”品牌效应,打造“甘味”蔬菜企业商标品牌,预计产量达3100万吨,全产业链产值1030亿元;全省苹果种植面积稳定在580万亩,通过培育德美、常津等龙头企业460多家、农民合作社5200多个、家庭农场1600多个,保鲜贮藏能力达360多万吨,预计产量可达870万吨,实现全产业链产值700亿元;全省马铃薯面积稳定在870万亩,预计产量1300万吨,加工转化率达40%,全产业链产值450亿元。

我省强化基础建设,紧盯农田建设和设施农业两个基础支撑,争取到全国高标准农田建设任务287万亩、较上年增加3万亩,已建成60.2万亩,新增高效节水灌溉17.3万亩。新遴选瓜州、民勤等5个县开展省级盐碱耕地综合治理试点,已完成治理3.83万亩。加快推进现代设施农业提档升级,示范推广“光伏+设施”、集约化工厂育苗等模式,全省设施种植业达到207.8万亩,农产品冷藏保鲜设施7113座、储藏能力714万吨。

产业兴旺,富民增收。今年上半年,全省一产增加值同比增长6.1%,高于全国平均水平2.4个百分点,增速排全国第二位;农村居民人均可支配收入同比增长6.5%,高于全国平均水平0.6个百分点,增速排全国第三位。

田野,充满丰收的希冀;农业,迈出铿锵的步伐。全省上下将接续奋斗、砥砺前行,以更大力度推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,不断开创“三农”工作新局面。

- 2025-09-21甘肃省将安排专项资金1000万元支持马铃薯主产区统防统治

- 2025-09-212025年甘肃省中国农民丰收节主场活动落地皋兰 十大特色活动共庆丰收季

- 2025-09-20【甘快看】新华视点|从产业创新到生态保护 各地农业生产亮点纷呈

- 2025-09-18甘肃28个“甘味”农产品亮相全国产销对接活动

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号