续写古今交融新章——嘉峪关市坚持文旅融合推动长城保护传承实现新突破纪实

原标题:续写古今交融新章——我市坚持文旅融合推动长城保护传承实现新突破纪实

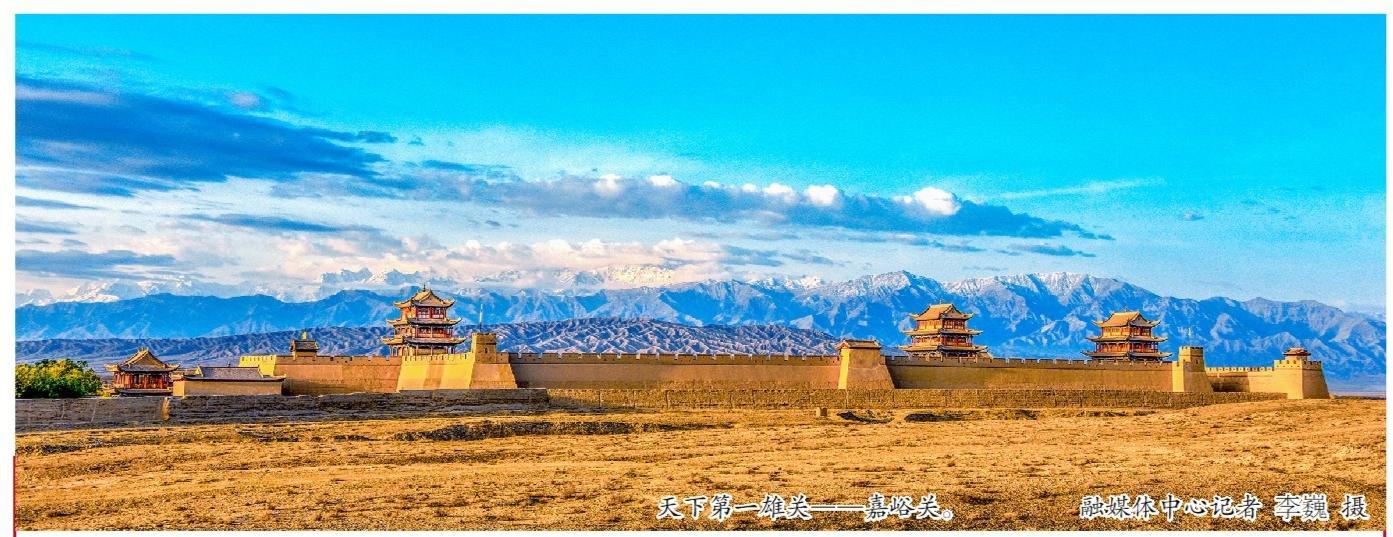

天下第一雄关——嘉峪关。融媒体中心记者 李巍 摄

融媒体中心记者 朱玲

在河西走廊西端的苍茫大地上,嘉峪关长城如一条沉睡的巨龙,脊背蜿蜒过戈壁沙丘,鳞甲映照着日月星辰。如今,在新时代的晨光中,这座承载着厚重历史的文化瑰宝,正以崭新的姿态续写着保护与传承的新篇章。

一年前的这个美好时节,习近平总书记再次亲临甘肃视察,发表重要讲话,作出重要指示。习近平总书记的殷殷嘱托如同一盏明灯,照亮了我市在长城保护与文旅发展道路上前行的方向。我市进一步做好长城文化遗产保护利用和长城文化价值发掘,加强对长城文化内涵的阐释,在保护基础上传承与创新,推动文旅产业高质量发展。如今,这座古老的城市,正以坚定的步伐,在新时代续写着长城保护与文旅融合的动人篇章。

以理论为舵 锚定保护航向

理论是行动的先导,在长城保护的征程中,我市始终将学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神作为根本遵循,以扎实的理论学习筑牢工作根基。

嘉峪关长城研究院(甘肃省长城保护研究中心)党组将理论学习中心组会议打造成思想碰撞的“主战场”,逐字逐句研读习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,并结合长城保护的实际工作展开热烈研讨。同时,引导各党支部先后进行了20余次专题学习,一次次的学习如春雨润物,将精神实质融入每一位党员干部的心中。

组织保障是工作落地的基石。在市委编办与省委编办的鼎力支持下,嘉峪关长城保护的“组织蓝图”逐步完善。2024年10月,内设机构与下设机构调整尘埃落定,权责清晰的工作体系初步形成;2025年3月,机构更名工作顺利完成,标志着保护工作迈入新阶段;4月,“甘肃省长城保护研究中心”正式挂牌,这块牌匾映照着所有人的期盼,也为长城保护工作注入了更强的组织力量。

为夯实长城保护工作人力基础,我市紧抓省文物局与市政府合作共建嘉峪关长城研究院的契机,充分发挥甘肃省长城保护研究中心作用,通过招聘引进、“项目课题+人才引领”、脱产培训、成果交流、专家帮带及完善制度等举措,大力提升专业人才能力。同时,依托敦煌研究院嘉峪关长城工作站、文物建筑测绘研究国家文物局重点科研基地(天津大学)嘉峪关长城工作站、嘉峪关长城文化专家智库等平台,在高水平科研平台建设、长城数字保护、长城考古研究与价值挖掘、长城文化多元展示和合作交流、高层次人才队伍培养等方面,全力争取更多支持,致力于构建老、中、青梯次合理的专业技术人员队伍建设长效机制,为承担全省长城保护研究重任奠定坚实人才基础。

以保护为核 守护文化瑰宝

长城的每一块砖石,都承载着历史的记忆。我市以“时时放心不下”的责任感,将日常保护工作做细做实,用匠心守护这份珍贵的文化遗产。

文物安全是文物保护工作的红线、底线和生命线。嘉峪关文物行政部门、保护管理机构定期召开文物安全工作会议,从防范极端天气对长城墙体的侵蚀,到警惕人为破坏的风险,每一个潜在隐患都被高度重视,每一项防控措施都被细化落实。长城保护工作人员每月穿梭在长城沿线,用脚步丈量关堡、烽燧的每一个角落,手中的巡查检查记录簿写满了详细的观察结果,为长城保护工作提供了第一手基础资料。

专业培训与安全宣传同步推进。邀请长城文物保护领域的专家现场授课,从砖石修复的传统技艺到现代监测技术的应用,从消防安全知识到应急处置流程,课程内容实用且精准,让保护人员的专业能力不断提升。安全生产宣传活动则走进社区、学校、景区,通过图文展板、互动体验、志愿者讲解等形式,让“保护长城,人人有责”的理念深入人心,让更多人成为长城的“守护者”。

科技为保护工作插上翅膀。为了给长城保护提供科学依据,工作人员耗时数月,编制完成4.5万余字的2024年度遗产监测报告,字里行间满是对长城的细致观察;《万里长城——嘉峪关世界文化遗产监测管理办法》的印发,让监测工作有章可循、有据可依。目前,我市正谋划筹建长城土遗址保护实验室,未来将进一步强化监测工作的专业性与科学性,为长城保护提供更坚实的技术支撑。

在日常监测中,无人机如“鹰眼”般掠过长城上空,高清摄像头捕捉着墙体的每一处细微变化。曾有一次,在无人机巡查过程中,发现长城夯土墙体有一处因雨水冲刷形成的坍塌——这在常人眼中或许微不足道,却牵动着保护人员的心。他们第一时间奔赴现场,手持专业仪器勘查坍塌成因,及时制订修复方案,用最小干预的方式解决了病害问题,通过保护人员的不懈努力,让长城依然高挺着脊梁。

重点项目的推进,为长城保护注入强劲动力。文物修缮工程则是对历史的“温柔对话”。嘉峪关长城博物馆(新馆)展陈项目备受瞩目,130万元前期费用的顺利争取,为项目启动奠定了坚实基础。2024年,嘉峪关市长城沿线关堡、烽燧遗址文物保护标识系统项目顺利完工,一块块镌刻着历史信息的标识牌,如同为长城“立传”,让游客读懂每一处遗址的故事。2025年,明长城-双井子堡遗址保护修缮工程、黑山岩画安防工程如期开工,只为最大限度还原遗址的历史风貌,并为黑山岩画筑起一道“安全屏障”。

以合作为桥 汇聚发展合力

长城保护不是“独角戏”,而是需要各方力量共同参与的“大合唱”。我市主动“牵手”国内顶尖机构与高校,以合作搭建平台,以交流碰撞智慧,为长城保护与研究汇聚起磅礴力量。

中国文化遗产研究院、敦煌研究院、天津大学等“行业标杆”先后与我市建立长期协作机制。敦煌研究院嘉峪关长城工作站的挂牌,让两大文化遗产保护“主力军”实现了“零距离”合作——敦煌研究院的专家带着多年的壁画修复、遗址保护经验,深入嘉峪关长城沿线,与当地工作人员共同破解保护难题;天津大学的科研团队则带来了先进的测绘技术,他们操控着三维激光扫描仪,对长城墙体、关堡建筑进行精准测绘,生成的三维模型不仅为保护修缮提供了数据支撑,也为后续的数字化展示奠定了基础。

长城文化专家智库的建立,更是为保护工作注入了“智慧活水”。15名来自不同高校、研究机构的专家学者,带着各自在历史、考古、建筑、文化传播等领域的深厚积淀,成为嘉峪关长城保护的“智囊团”。他们或参与课题研究,为长城文化内涵的挖掘提供理论指导;或出席研讨会,为文旅融合发展提出建设性意见;或走进“长城讲堂”,用通俗易懂的语言为市民、游客解读长城的价值与意义。

以研究为魂 激活文化魅力

让长城“活”起来,不仅要保护好它的“形”,更要挖掘好它的“魂”。我市以科研为支撑,以宣传为抓手,让长城文化走出历史典籍,走进大众生活。

从“明清时期长城修筑的初心与本意”到“土质长城保护关键技术研究”,从“长城营建与保护概论”到“长城全线数字化支撑的新发现、展示与保护”……每一期“长城讲堂”都精心策划主题,成为传播长城文化的重要平台。听众们仿佛穿越时空,与古老的长城展开对话。

此外,我市还围绕长城保护和文旅融合发展,将民族团结进步融入长城保护和长城文化弘扬工作,为各族游客宣讲长城促进各民族交往交流交融的历史史实,并出版专著《交融·交汇·交响 嘉峪关文物中的民族团结故事》,让长城成为连接各民族情感的文化纽带。

作为长城文化传播的“主阵地”,每年的“5·18国际博物馆日”,嘉峪关长城博物馆都会推出精彩活动。2025年,精心策划举办了“雄关博物夜·奏响新乐章”博物馆之夜文艺晚会,将音乐、舞蹈、朗诵与长城文化巧妙融合。除此之外,博物馆还常年开展长城文化宣传教育活动,100余场次的展览、讲座、体验活动,让不同年龄段、不同身份的人都能找到与长城对话的方式。2024年以来,博物馆累计接待游客60万余人次,每一位走进博物馆的人,都带着对长城的好奇而来,带着对文化的敬畏而归。

在新媒体传播领域,我市同样积极探索。利用微信公众号、视频号等新媒体平台广泛宣传,定期发布长城的历史故事、保护现状、研究成果等短视频、图文资讯等内容,打造《晓燕说长城》线上宣传栏目,以生动有趣的形式传播长城文化,扩大传播覆盖面,构建全媒体传播矩阵,不断提升嘉峪关长城文化影响力。2025年,访谈节目《暖风习习——戈壁上的宝贝》荣获2025年度中华文物新媒体传播精品推介项目。该节目通过对守关人的深度访谈,全方位地展现出这座古老关城深厚的历史底蕴与独特魅力,为大众打开了一扇了解嘉峪关关城的全新窗口,也为文化遗产的新媒体传播提供了优秀范例。

展望未来,我市将继续沿着习近平总书记指引的方向,持续加大保护力度、让长城的每一块砖石都得到妥善守护,不断创新文旅融合模式、让游客在领略长城雄姿的同时感受现代嘉峪关的活力与魅力,让这座文化名城,吸引更多海内外游客前来探寻长城的奥秘,聆听古今交融的动人乐章。

- 2025-09-10致全市广大教师和教育工作者的慰问信

- 2025-09-10嘉峪关市分步实施路牌标准化设置

- 2025-09-10嘉峪关市加快构筑特色鲜明品质卓越教育发展新格局

- 2025-09-09嘉峪关市多管齐下提升医疗卫生服务能力

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号