一渠清水润万家 ——引大入秦工程通水31年供水逾70亿立方米

原标题:一渠清水润万家

——引大入秦工程通水31年供水逾70亿立方米

引大水滋润着兰州新区百花公园。省引大水资源利用中心供图

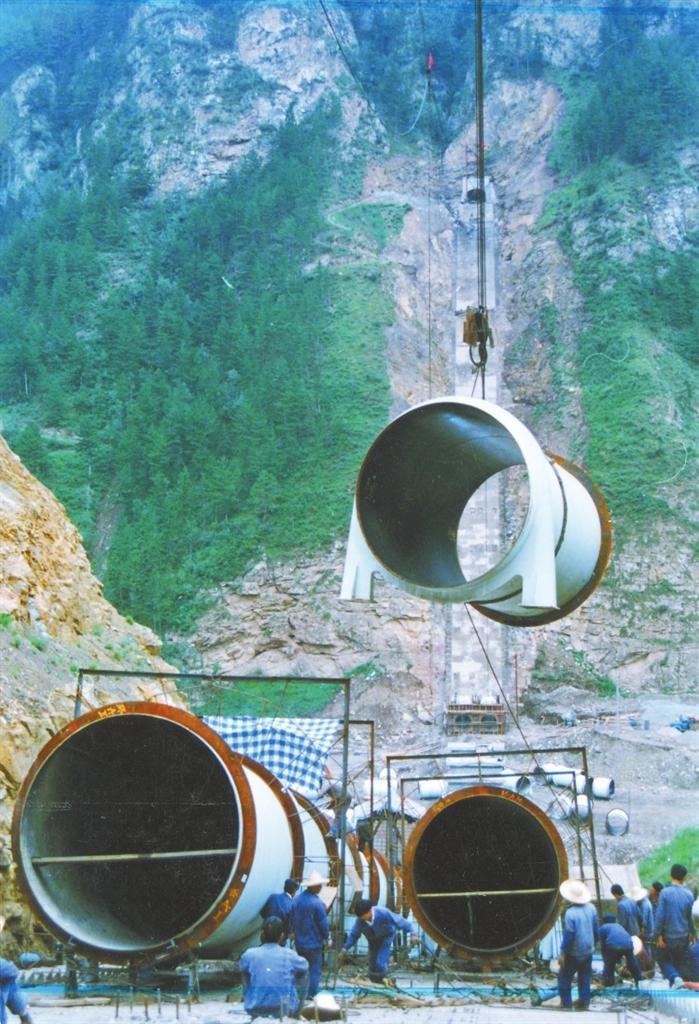

这是在引大入秦工程总干渠建设过程中,先明峡倒虹吸钢管吊装作业时的场景。(资料图)

甘肃农垦条山农场兰州新区基地的水肥一体化加压泵房。新甘肃·甘肃日报记者 王朝霞

五墩水管所工作人员监测水情。新甘肃·甘肃日报记者 王朝霞

引大入秦工程永登县灌区。省引大水资源利用中心供图

新甘肃·甘肃日报记者 王朝霞

仲夏时节,环绕在青海省木里山的大通河碧绿如带。流经甘肃省天祝县天堂寺与青海省互助县加定镇交界处的引大入秦工程渠首,波涛汹涌,浪花飞溅。大通河水经引大入秦工程东调,一路穿隧洞、过明渠、飞渡槽、钻暗涵,利用自然地理落差,欢快奔涌向兰州、白银、景泰、皋兰、永登、天祝和兰州新区……

曾经荒芜的秦王川,如今变成“米粮川”,渠相通、路相连、旱能浇的高标准农田里,庄稼生机勃勃;昔日的不毛之地,如今矗立起一座新城——兰州新区,工业园区里机器轰鸣,立体交通枢纽的飞机此起彼降,城际高铁、国际货运班列及快速通道汽车风驰电掣;往日“风吹石头跑”的戈壁荒滩,如今绿树成荫、鲜花绽放。

忆往昔峥嵘岁月

走进甘肃引大入秦工程展览馆,珍贵的实物藏品、翔实的文献资料、生动的图片视频,全景式展现了引大入秦工程的辉煌历史、技术成果和建设成就。

在党中央、国务院亲切关怀下,引大入秦工程是上世纪70年代建设的甘肃省最大的跨流域调水工程,历经“两下三上”的曲折历程得以建成,被誉为“西北都江堰”,是一项以农业灌溉为主,兼有城乡生活、工业、生态、调蓄和水能发电等功能的大型综合性水利工程。

“这个展览馆于2023年9月开馆,我们搜集了相关资料、照片、实物等,将这项伟大工程的历史脉络、建设过程和巨大成就,在展览馆里‘浓缩’展示。”省引大入秦水资源利用中心工作人员申海静介绍。

镶嵌在地板上的一块块铜片,上面铭刻着引大入秦工程的重要时间节点:1976年工程开工建设;1981年工程缓建;1987年全面复工建设;1993年东一干渠在原永登县东干渠的基础上完成改扩建;1994年总干渠建成通水;1995年东二干渠全线通水;1998年黑武分干渠建成通水;2000年电灌分干渠通水,标志着引大入秦主体工程基本建成;2012年供水结构优化调整项目石门沟水库、英武水库蓄水运营;2015年工程通过国家竣工验收。

展厅的多媒体系统沙盘上,灯光闪烁,星星点点,形象地模拟再现了引大入秦工程的概貌。工程跨甘青两省四市六县(区),支渠以上渠线长达1020公里,总投资28.33亿元,设计年引水量4.43亿立方米,安置移民5.64万人。

矗立在展厅中心的雕塑群像,再现了当年人拉肩扛的劳动场面,展现了当年我省在贫穷落后的情况下,克服重重困难,举全省之力修建这一功在当代、利在千秋的宏伟工程,诠释了“艰苦奋斗、坚韧不拔”的引大精神。

一张张黑白及彩色的老照片、一摞摞旧资料文件、一张张发黄的报纸剪贴、一个个磨损的测量设备,记录了当年建设工程时轰轰烈烈的壮举。

展示的机器既有当时世界先进机器,又有国产掘进机、土台车、手风钻,充分发挥了中外承包商的各自优势。“这是先明峡倒虹吸所使用的吊装钢管,由于当时国产的钢管无法达到1.42兆帕的水压标准,所以采用从西德进口的钢管,内径2.65米、壁厚仅18毫米;这是在东二干渠的庄浪河大渡槽上采用的当时国内最大吨位的巨型龙门吊;这是当时引大工程作为国内水利项目首次采用的与国际管理惯例相接轨的菲迪克条款……”申海静讲解。

这些设备与先进的管理经验,在今天看来已稀松平常,但在当时改革开放初期,通过公开招标,引大入秦工程汇聚了日本熊谷组株式会社、意大利CMC公司、澳大利亚雪山公司等国内外建设者,采用了大量的新技术、新工艺,创造了多个世界之最和亚洲之最。

由意大利CMC公司采用的TBM掘进机,当时世界仅有3台,机身全长150米,在引大工程盘道岭隧道开凿中大显身手;国产第一代SJ550型全断面隧洞掘进机,在总干渠38号隧洞掘进试验;引进了瑞典阿特拉斯双臂凿岩台车以及日本产悬臂式掘进机……

千秋伟业,造福人民。引大入秦工程建设创造了水利建设史上的许多奇迹,是改革开放以来我省第一个引进外资、国际招标、外商参与建设的示范性工程,也是世界银行贷款援华项目的样板工程;其建设成就被镌刻入北京“中华世纪坛青铜甬道铭文”,也是全国首批爱国主义教育基地之一;被评为改革开放30年全省十大建设成就之一和新中国成立60年甘肃地标建筑之一。之后的引洮工程、国家的南水北调工程,都借鉴和吸纳了引大入秦工程修建中积累的宝贵经验和骨干技术人才。

引大入秦工程作为甘肃中部重要的水资源配置工程,自1994年建成通水以来,累计供水逾70亿立方米,保证了66.13万亩农田灌溉用水和7.34万亩生态灌溉用水,受益区近200万人告别了苦咸水、窖储水,为兰州新区开发建设和兰白都市圈提供了水资源支撑,以水定绿支持了兰州南北两山绿化、国家储备林建设和兰州新区城市生态建设,有力促进了供水区经济社会高质量发展。

看今朝水润万顷

一汪清水,经过引大入秦工程的千里长龙渠管线,进入滴灌设施,一滴滴晶莹的水珠从滴灌带渗出,长满麦芒的春小麦,舒展着青青叶苗。

“以前这里拉羊皮不沾草、风吹石头满滩跑,引大的水来了,种庄稼才有指望了。”兰州新区中川镇尖山庙村村民邓延荣感慨道,“刚开始都是大水漫灌,1亩地1次用水量160立方米、一年用水700多立方米。如今提倡节水灌溉,1亩用水量大概400立方米。”

“今年春季干旱,瞧这小麦,咕咚咕咚喝了引大水,麦穗开始灌浆了。有了引大水的保障,采用小麦浅埋式滴灌水肥一体化技术,1亩地预计产1000斤。放在以前,春种一袋子、秋收一帽子。”邓延荣说。

走进引大入秦工程中川水管所,一座平房小院,普通简陋,整洁干净。但这里地处兰州新区腹地,承担着7万多亩的农田灌溉、2万多亩生态用水及城乡生活用水,年用水量达3600万立方米。

“今年春季以来干旱少雨,我们提前准备好供水,供水期间每5天制定1个农业用水调度计划,保障农业灌溉用水。所辖5个管理站的25人,深入到70多公里的渠道、管道工程,巡护、巡检、维修管道,确保水流通畅,让每一滴水都充分发挥效益。”中川水管所所长杨志同介绍。

抬头,中川机场飞机起升;低头,满眼碧绿的庄稼惹人喜爱。在甘肃农垦条山农场兰州新区基地的2.5万亩高标准农田,基地管理人员韩彦龙扒开地里的泥土,露出黑色的细管子,细管子上有细密的小孔,一滴滴晶莹的水珠从小孔里渗出,滋润着马铃薯作物根部。

“我们是引大工程的直接受益者,基地每年用水量达600多万立方米。配套了引大水,我们将碎块地整修成大条田,每块大条田1000至2000亩,田间全部配套了滴灌设施,为发展现代农业奠定了基础。”韩彦龙说。

地头的加压泵房轰鸣作响,将蓄水池的水抽入泵房的过滤罐里,工人们忙碌着配肥,水肥一体化设备与出水管道及滴灌带相连通,将马铃薯作物所需“营养液”滴灌到作物根部,一株株马铃薯长势旺盛,盛开着白色、蓝色、粉色的花朵,花香扑鼻。

“这是5月初机械化播种的马铃薯,我们采取‘干播湿出’农艺技术,将马铃薯种子播入地垄,同步将一条条黑色的滴灌带浅埋在地垄上,边播种、边滴灌,既节水、又节肥。相比以前的大水漫灌,目前1亩马铃薯用水260立方米,产量从原来亩产2000斤提高到6000多斤;1亩小麦用水280立方米、1亩食葵用水240立方米。”韩彦龙介绍。

位于兰州新区的省引大入秦高效节水农业示范园里,碧绿的洋葱、青绿的玉米、黄绿的小麦生长旺盛,黑膜覆土、全膜双垄、垄膜沟灌等各类技术在此分门别类。为了探索不同作物节水模式,省引大水资源利用中心与大禹节水集团、甘肃农业大学等合作,打造“产学研用”相结合的农业高效节水平台,为引大工程科学调水、精准配水、深度节水控水提供关键技术支撑。

“今年春旱,我们提早做计划、调配水。2月18日在渠首开闸放水,比往年提前了10天,把闸门开到最大,在春耕春播前,就将各个水库存满。与农业用水户提前沟通协调,排好供水计划,做到优化调度,及时供水。”省引大水资源利用中心供水处处长王来正介绍,今年已累计供水1.28亿立方米,占全年计划的33%,其中抗旱供水3000立方米。

引大入秦工程历史性地改变了灌区农业生产条件,水资源配置保障粮食生产,在区域脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用。近5年来累计向兰州新区、白银市、永登县、景泰县等地区调配各类用水近18亿立方米,保证了60多万亩农田灌溉用水,被评为“兰州新区改革发展先进集体”和全国“节水型示范灌区”。

展未来续写辉煌

从兰州新区城区中心向北行驶35公里,笔直的公路变成蜿蜒的乡间小道,进入峡谷石山间,一抹纯净的青黛色跃然而出——引大入秦工程石门沟水库,坐落于此。库水幽蓝中泛着碧绿,为周边的荒山带来一丝灵秀。

“库水随着天色而变,天晴时,特别蓝,天阴时,泛着绿。”省引大入秦水资源利用中心石门沟水库管理所所长王国琛说,“石门沟水库总库容630万立方米,是引大入秦工程向兰州新区供水的重点项目,作为兰州新区生活、工业主要水源地,自引大入秦工程东二干渠尾甘露池分水枢纽引水,出库后通过供水管道向4.48公里处的兰州新区第一水厂供水,经过净化后用于新区生活生产用水。”

石门沟水库依托周边天然岩体为库界,形成一个不规则形状的库面,周围山体为千枚岩比较稳固,但也给巡护工作带来困难。“以前,我们巡护水库周边一圈,需要翻山越岭、上上下下走一整天时间。现在我们试点应用‘InSAR宏观形变监测+GNSS位移沉降+无人机高分巡检’,形成‘天—空—地’一体化监测预警系统,有效提升了观测能力和数据多维分析能力。”王国琛说,管理所共有10人,其中5名党员,全年无假日地守护在工作一线。

“这方水库关系到千家万户的吃水大事,最少每天供水量12万立方米,最大量达27万立方米。最近汛期来临,我们要及时观测雨情、水情,查看大坝是否渗水、有没有下沉,周边山体有没有鼠洞蚁穴等,并采取相应措施随时处理。”副所长张辉宗说。

石门沟水库管理所,仅仅是引大入秦这项工程的管理守护点之一。该工程的站点大都地处偏远、人烟稀少。渠首的小山池管理站,地处崇山峻岭,山路狭窄陡峭,只能骑摩托车通行,管理站条件简陋,工作人员值班时要自带干粮;先明峡管理站地处天祝县赛什斯镇,远离先明峡村庄,守着水渠没水喝,近30年职工都是用塑料桶拉运水,今年6月18日才接通自来水……

记者来到永登县上川镇甘露池村,引大入秦工程东二干渠甘露池分水枢纽设立于此。这里绿树碧茵,五座闸房造型别致,一股清凉的水汽扑面而来。

“这里是‘五龙分水’啊!”东二干渠灌区处处长吴香云感叹说,“随着经济社会的快速发展,用水量越来越大了,从原来的两条分水渠增加到五条。”

但见从东二干渠引来的水,通过五道闸门,五条“水龙”欢畅奔流:一条奔向景泰县永泰川,保障景泰县城市生活、生态绿化和农业灌溉;一条流向黑武分干渠到白银供水处,用于农业、工业和生态用水;一条流向石门沟1号水库;一条渠道流向石门沟2、3号水库;一条水渠流向东干十七支渠,供给永登县砂梁墩村、石门沟村及元泰、四五六墩村。

在分水枢纽处,既保留了传统的手动闸门,又配备了自动化控制的闸门测控一体化系统。“通过改造项目,完成了闸室及启闭机的改造升级,可以充分保障在停电、带电通信短路、电和通信均正常的三种情况下实时切换,确保闸门正常运行。”五墩水管所所长张盛卓介绍,该所还通过PLC智能控制电柜屏幕,既能清晰地观测到水位、流量和渠道里的水流速及漂浮物,还能对每个时段的用水量进行汇总。

新时代新征程上,省引大入秦水资源利用中心如何建设具有中国特色、甘肃特征、引大特点的一流水利工程?

省水利厅于2023年12月印发《甘肃省水网建设规划》,提出构建“四横一纵、九河连通、多源互济、统筹调配”的省级水网主骨架。引大延伸增效工程是全省水网“四横一纵”之“一纵”,作为全省重大引调水工程,规划提到“推动河西走廊水资源配置工程,保障河西走廊供水安全、生态安全。近期积极推动河西走廊水资源配置一期工程(引大延伸增效工程),缓解石羊河流域武威等地区严重缺水现状”。

“未来,引大入秦工程将向河西走廊延伸,向石羊河流域武威、金昌、张掖3市6县区的城区、工业园区及地下水超采治理区供水,置换减缓当地地表水开发利用,减少地下水超采区开采量,缓解流域水资源匮乏。”省引大入秦水资源利用中心规计处处长汪国强介绍。

对此,省引大入秦水资源利用中心积极推进引大延伸增效工程前期工作,争取项目立项报批,早日落地实施。目前,该工程已列入国家《“十四五”水安全保障规划》《国家水网建设规划纲要》《甘肃省水安全保障规划》《甘肃省水网建设规划》《2025年省列重大建设项目名单》并写入《2025年甘肃省人民政府工作报告》。

“如果说当年建设引大入秦工程是创业之举,那么,延伸项目工程将是我们引大人的二次创业,我们将举全局之力,满怀信心、全力推动,积极完成各项工作。”省引大水资源利用中心副主任陈虎成表示。

行千里而积跬步,致广大而尽精微。省引大入秦水资源利用中心全体干部职工加快建设实力强、活力足、环境好、格局新、愿景美的新引大,努力向党和人民交出一份新的优异答卷。

记者手记

传承引大精神

开启二次创业

王朝霞

采访引大入秦工程,再次被其厚重的历史所感动。“骑虎不下、背水一战”,成为建设者开凿“地下河”的铮铮誓言;国际招标,展示改革开放的豪放胸襟,揭开了中国引水史的新篇章;建设者们以天为盖、以地为庐,战天斗地谁无死,壮志未酬誓不休,书写了“艰苦奋斗、坚韧不拔”的引大精神。

昔日引大辉煌,今朝引大继续走向辉煌。记者采访中,无论是工程设计规划的高级工程师,还是基层一线守护渠道的水管员;不论是奔波农田一线查看灌溉的老同志,还是紧盯电脑监测水情的年轻人,他们秉承着老一辈人的昂扬干劲。90后的张辉宗甘愿寂寞、尽职守责,守在人迹罕至的石门沟水库;70后吴香云扎根东二干渠26年,皮肤晒得黝黑,她对每一条渠道、每一块农田都怀有深情;中川水管所的杨志同说,看到兰州新区一天天变绿、变美,特别开心……

坚守初心,再攀高峰。在新时代新征程上,引大人传承弘扬引大精神,以“自立自强、永葆一流”的拼劲,自觉主动服务全省工作大局,踔厉奋发、笃行不怠,赓续前行、奋楫争先,为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章作出新的贡献。

- 2025-07-11全国残疾人运动会 我省健儿收获3金1银5铜

- 2025-07-11活力兰洽 开放甘肃 ——第三十一届兰洽会掠影

- 2025-07-11中国·嘉峪关第十六届国际铁人三项赛完赛

- 2025-07-11全国竞走锦标赛甘肃省健儿收获1银1铜

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号