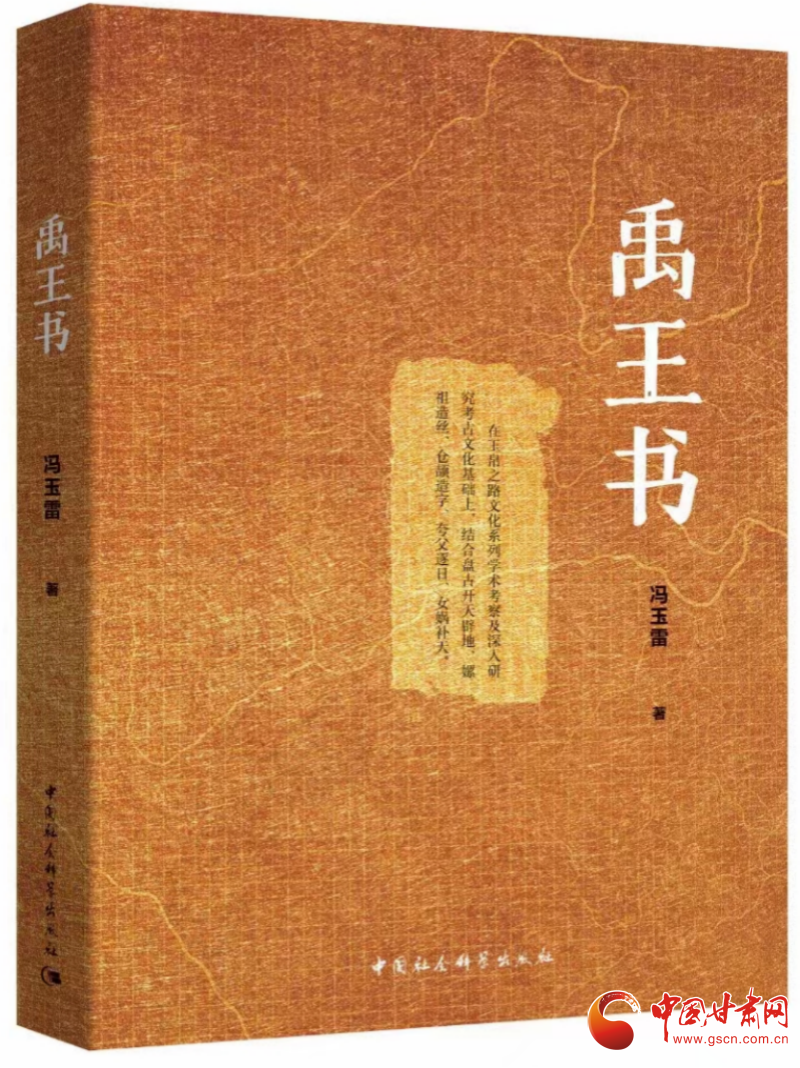

《禹王书》:在奇幻的上古世界中触摸文明根脉

作者:孙芸霞

近日,西北师范大学甘肃文化发展研究院与中国甘肃网联合举办了玉文化与华夏文明高端论坛系列活动之“《禹王书》:从田野到文本”,郎树德、彭兆荣、程金城、张进、张存学、叶淑媛、周明全等各界学者在活动中发言,本人深受启发,觉得这个跨学科的文化活动非常有意义,谈谈自己的一些感想。

冯玉雷的《禹王书》宛如一幅雄浑壮阔的上古文明长卷,在奇幻与传说交织的叙事中,将昆仑文化(包括大禹文化、玉文化)基因注入神话脉络,完成了对华夏文明起源的史诗性重构。这部文化小说以“玉帛之路”考察为基底,将昆仑山、祁连山、马衔山、积石山的地理肌理与羌族、齐家文化的民俗记忆熔铸为神话叙事的血肉,在奇幻上古世界的建构中,既展现出神话叙事的历史厚重感,又揭示了多元文化碰撞融合的文明密码。

一、地理奇观:神话生长的现实土壤

《禹王书》的奇幻叙事深深植根于甘肃独特的地理空间。敦煌三危山不再是单纯的神话地标,而是被赋予“夸父化身”的文化隐喻——小说中,夸父逐日渴死,躯体化为三危山和胡杨树。这种将地方地貌与神话人物命运绑定的写法,使地理空间成为神话叙事的有机组成部分。书中对黄河上游水系的描写更具深意,湟水、洮河等支流不仅是人物活动的物理场域,更成为了文化流动的象征。当脩己沿着黄河朝山行走,她的足迹串联起了齐家坪、师赵村等考古遗址,而“羊群随乐声迁徙”的场景,则将羌族游牧文化与中原礼乐制度悄然勾连,让地理空间成为文化基因的载体。这种“以地载神”的叙事策略,使神话不再悬浮于虚空,而是扎根于西北高原的雪山与河流之中。

二、文化碰撞:在冲突中熔铸新文明

《禹王书》的叙事张力,源自西北文明与中原文明的碰撞交融。作者将羌族逐水草而居的生存智慧与中原定九州的秩序追求并置。重华推行的“畜牧蕃息”政策,表面是经济策略,实则是对多元文化生存方式的承认;禹在阆风苑与牧羊人的互动,则预示着华夏概念从单一族群向文化共同体的演进。这种碰撞不是非此即彼的对抗,而是如黄河吸纳百川般的融合,最终指向“化干戈为玉帛”的东方智慧。

三、叙事肌理:在考据与想象之间

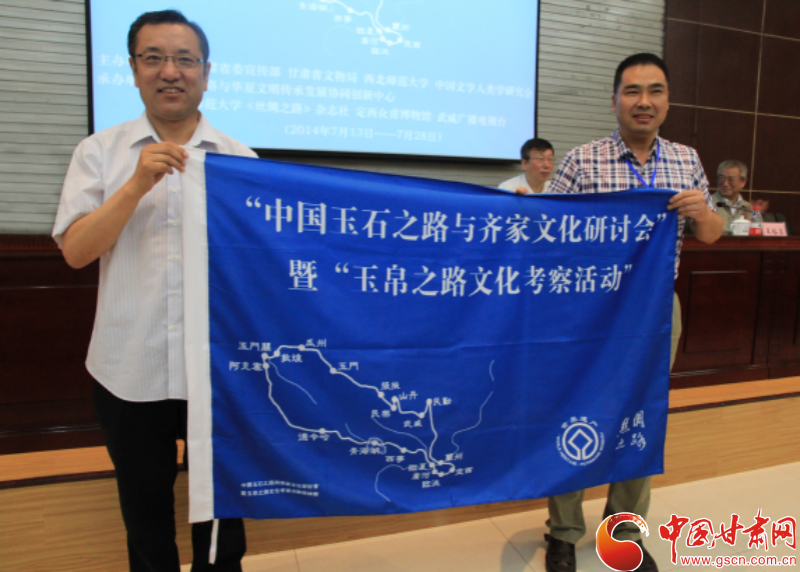

冯玉雷的叙事始终游走在学术考据与文学想象的精妙平衡中。他援引叶舒宪“四重证据法”,将考古实物(如玉琮、骨笛)、文献记载(如《山海经》《穆天子传》)、民俗记忆(如羌族歌谣)与文学想象熔铸一炉。这种叙事策略使《禹王书》既具有人类学田野调查的严谨,又不失神话史诗的瑰丽。当山羌的骨笛声穿越昆仑,与黄河磬的共鸣形成“乐声治水”的奇幻场景,读者看到的不仅是文学想象的狂欢,更是作者对“声音即文明”的哲学思辨——正如现实中“玉帛之路”考察队用脚步丈量文明,小说中的人物也在音声与文字的创造中,完成对文明谱系的重构。

- 2025-05-30【甘快看】汉简里的河西水利建设与社会生活

- 2025-05-31【文化中国行】端午节:品味传统文化 感受家国情怀

- 2025-06-02《丝绸之路》立体书全球首发

- 2025-06-01【甘快看】敦煌不再遥远——“数字藏经洞发布暨丝路大都会:敦煌及丝路沿线的艺术、文献与文化国际学术会议”侧记

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号