兰州的两座文庙与国学馆

兰州国学馆棂星门

兰州国学馆孔子铜像

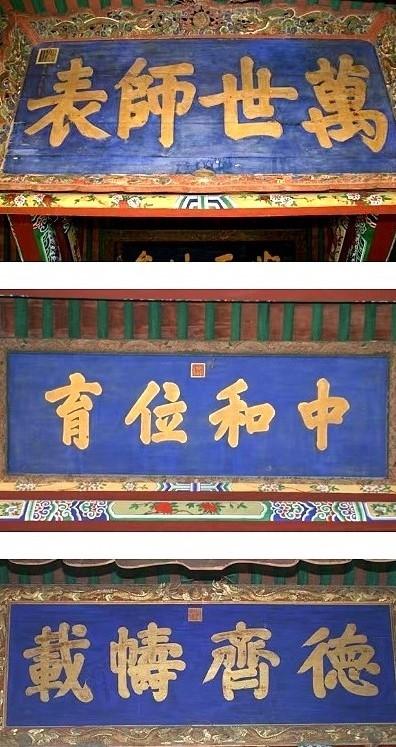

兰州府文庙大成殿中,康熙至宣统时期御赐牌匾其中3块

公元前479年农历4月11日(鲁哀公16年),孔子病逝,终年72岁。鲁哀公为了表示哀思,于孔子逝世的第二年下令将孔子生前居住的3间房子改为祭祀孔子的庙,这便是最原始的孔庙。此后,中国历代封建王朝都在全国各州、府、县下旨修建祭祀孔子的孔庙(即文庙)并置礼仪标准。崇宁三年(1104年),宋徽宗以孔子为集古圣先贤之大成,赐孔庙殿堂名为“大成”,并御笔题写匾额。这便是称“大成殿”的始端。至清末,文庙建筑与祭祀已成定制。

兰州府文庙

兰州府文庙又称兰州孔庙、圣庙。兰州府文庙原址在今兰州市第二中学,占地面积约2万平方米。东邻曹家巷,西临酒泉路北端,南接原南城墙根文庙巷(今南关十字世纪春天商场北侧),北至武都路东端。

兰州府文庙的历史《甘肃新通志》有载:元顺帝至正五年(1345年)知州姚谅建,初为州学;明洪武二年(1369年)改为县学,正统十三年(1448年)又改为州学。甘肃政治中心迁至兰州后称兰州府,孔庙始称兰州府文庙。

兰州府文庙曾历经数次修缮。最后一次大修是在宣统元年(1909年),时任陕甘总督升允遵奉大祀体制,上报朝廷重新改修兰州府文庙。重修后按原建筑坐北朝南,自南而北依次有宫墙、泮池泮桥、棂星门、戟门。中为大成殿,东西有两庑(庑Wǔ,堂下周围的走廊、廊屋)房屋数十间。大成殿东侧有尊经阁、崇圣祠、敬一亭,西庑之后为省牲所,有忠孝、节烈二祠,东西牌坊分别为“兴贤”“育俊”。大成殿正中供奉至圣先师孔子手持笏板坐像。甘肃著名教育家刘尔炘为大成殿撰写楹联:“譬如天地之无不持者;凡有血气者莫不尊亲。”

1937年,抗日战争爆发后,沦陷区不少机关西迁兰州。兰州国民政府借口安置流亡难民,欲占用府文庙内数十间房屋。为保护府文庙古建筑,当时兰州兴文社、待兴社、陇右乐善书局等八个公益社团,决定在兰州府文庙兴办学校,聘请时任甘肃临时参议会秘书长、尊孔社理事长赵元贞任校长,校名以刘尔炘的字果斋命名为“兰州私立志果中学”(今兰州第二中学)。赵元贞以扩建学校教室、运动场、学生宿舍等为名,拒绝了占用府文庙房地的要求。对大成殿提出了严格的保护措施,规定任何人不准随意踩踏石阶,进入大殿。1956年笔者在兰州二中上学时,赵元贞任甘肃省教育厅厅长,兼兰州二中校长,他多次讲话,师生不得进入大成殿。出于敬畏,同学们一直遵照执行,我也只是从台阶格窗门的缝隙里窥视过一次,昏暗的光线中,仅见高大的孔子坐像轮廓。

兰州府文庙内曾保存过著名的《淳化阁帖》碑石。清康熙十四年(1675年),陕西提督王辅臣随吴三桂起兵反清,攻陷兰州,曾经以帖石做马槽。清兵围城时,又将帖石移置军事防御工程,当作炮台。幸好时任兰州知州拼死力救,此碑帖才未遭毁坏。事后碑石移置兰州府文庙内保存。辛亥革命后,帖石由皋兰兴文社保管。抗日战争期间,日寇飞机不断轰炸兰州,《淳化阁帖》碑石再次移至兰州府文庙尊经阁下。赵元贞曾撰文《兰州淳化阁帖石刻遗存纪实》云:“此物之所以能在百余年中,得以保存无恙者,以其在文庙内贮藏也,无庸迁徙,免遭不测。后奉兰州市政府明文指定,石刻由志果中学(兰州二中)保管。该校遂将原物由丰黎义仓运回,专制木架,装在尊经阁深檐之下,石上帖文,两面露出,并在每石块两边留有透光孔隙,观瞻、拓印,均较方便……在学校保管期间,三度有人要求移他处,校方均以保存条件不足拒绝,依旧负责保管,以资珍惜而垂久远。”(甘肃文史资料选辑第三辑),帖石在赵元贞的精心保护下得以保存,赵先生功不可没。

1981年,兰州府文庙大成殿作为珍贵历史文化遗存,被确定为甘肃省省级文物保护单位,由兰州二中管理和使用。1984年,兰州市政府对大成殿进行了维修,建筑风格依旧保持着高贵典雅。2001年,在大成殿内重塑了孔子像。1984年重修时,在大成殿天棚发现清康熙至宣统时期皇帝御赐的9块匾额,题字包括“万世师表”“德齐畴载”“圣集大成”“斯文在兹”等。这些匾额都是原物,是全国保存最好、最完整的一套。同时还发现了更多的匾额,进一步证明了这些匾额的真实性和历史价值。目前,兰州市第二中学依托大成殿遗存开展优秀传统文化教育,并向公众开放,让学生和访客能够亲身感受和了解中国传统文化的魅力。

皋兰县文庙

在兰州,除了位于兰州二中的府文庙外,还有一个皋兰县文庙。皋兰县文庙又名兴文社,旧址在今天城关区张掖路中段南侧的延寿巷(今新世纪百货附近),延寿巷旧时人称侯府宅。侯府宅因清初靖逆侯张勇的府邸所在而得名。甘肃省地方史志学会会长张克复说:“皋兰县文庙最早位于张掖路中段南侧的延寿巷,始建于清初,系靖逆侯张勇故居,清乾隆五年改为皋兰县文庙,后改为兴文社。残存有过厅、尊经阁、大成殿和崇圣祠等建筑,总面积约950平方米,是当时兰州为数不多的古建筑之一。”

皋兰县文庙具有双重功能,一是祭孔场所,每年春秋两季都要举行祭孔大典。二是作为县学学堂,专供讲学和读书之用。清乾隆四十一年(1776年)皋兰县知县康基渊等在县文庙设兴文社资助地方学子乡试、会试。至清末考中进士者四十八人,为全省各县之最。

皋兰县庙学创建虽晚,但重视藏书,《皋兰县志》(乾隆版)中载有孔庙的藏书情况:“《谕旨录》十本、《上谕》二十四本、《上谕十六条》一套、《上谕龙折》一本、《上谕白折》一本、《大清律》二套、《御制明通鉴纲目》一部、《御制乐善堂全集定本》四部、《御制诗初集》四套、《南北史》五套、《隋书》二部、《新唐书》四套、《五代史》一套、《宋史》十套、《辽史》一套、《金史》二套、《元史》五套、《明史》十二套。”

民国时期推行国民教育制度,由于无钱修建学校,于是当地庙宇成为校址首选。《皋兰县志》云:“民国成立三十年间为教育渐盛之期,城市乡村小学皆有增设,兴文社立高级小学校在延寿巷儒学内。”皋兰县文庙作为小学校长达十余年之久。市民宋法仁说:“1944年我上小学时,皋兰县文庙是我们的学校,每当我们在教室里安静地看书或习字时,不时地就会从屋梁上散落下来一点泥土,落在我们的书纸上,这情景就像杜甫在诗中写的‘衔泥点污琴书内’,这是不断在屋梁上钻进钻出的燕子搞的恶作剧。每年暮春初夏,成百上千只燕子便在大成殿前的院子上空飞来飞去,一会在空中画个弧形,一会又灵巧地钻进殿檐下的空隙里……”

1984年,兰州市人民政府将皋兰县文庙定为市级文物保护单位。2001年在城市改造中,皋兰县文庙带着260多年的文化沉淀被整体搬迁到安宁的九州台。

九州台国学馆

2002年,皋兰县文庙易地保护于九州台南麓,占地十余亩,建筑面积1500余平方米。按文庙建筑通制,沿中轴线依次布设棂星门、泮池、戟门、明伦堂、大成殿、尊经阁、崇圣祠,主体建筑东西两侧建礼乐亭和曲廊,可谓殿堂亭庑俱备。主体建筑墙体镌刻国学经典,有古朴的《道德经》《论语》《诗经》,有《孟子》《大学》《中庸》等,或全篇、或选粹,篇篇精辟,在亭台廊柱间,又有今人编撰、书写的以国学文化为主题的楹联、名句,既明今人之志,又使古建越发显得雅致、美观。

在院落里,错落摆放有四十六尊国学代表人物雕像,涵盖了先秦诸子及后世在哲学、医学、农学、文学、书画及科技方面取得突出成就的国学人物,通过石刻技艺再现了国学代表人物的时代特征和学术成就。

2010年7月16日,皋兰县文庙正式命名为“兰州国学馆”,国学大师饶宗颐为兰州国学馆题写了馆名。

2010年9月28日,孔子诞辰2561年之际,兰州国学馆孔子铜像落成,兰州市委、市政府在兰州国学馆举行了隆重的纪念活动和落成典礼。这尊孔子铜像蓝本参照吴道子所绘《先师孔子行教像》,高3.2米,重约2.5吨,整座雕像线条流畅、敦厚圆润,夫子作揖天之势,表情温文尔雅。孔子铜像落成,为这座主题展馆增添了点睛之笔,也成为国学馆文化标识和标志性景观。

当我们观瞻兰州国学馆时会感受到,无论是道德经碑墙、国学文化碑石、人物雕像,还是临夏砖雕、书法楹联、石刻瓦当图案,无一不透露出国学文化的厚重和灵美,处处折射出中华文明的博大精深。

□孙华嵘 文/图

- 2025-03-31【甘快看】敦煌研究院与敦煌市合作共推“十个一”工程

- 2025-03-31【甘快看】一曲秦腔里的文旅融合新活力

- 2025-03-31【甘快看·清明祭英烈 重走长征路】陇南:让“红色种子”生根发芽

- 2025-03-31【甘快看】冷门绝学“热”起来!

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号