临夏:平弦艺人李永滋

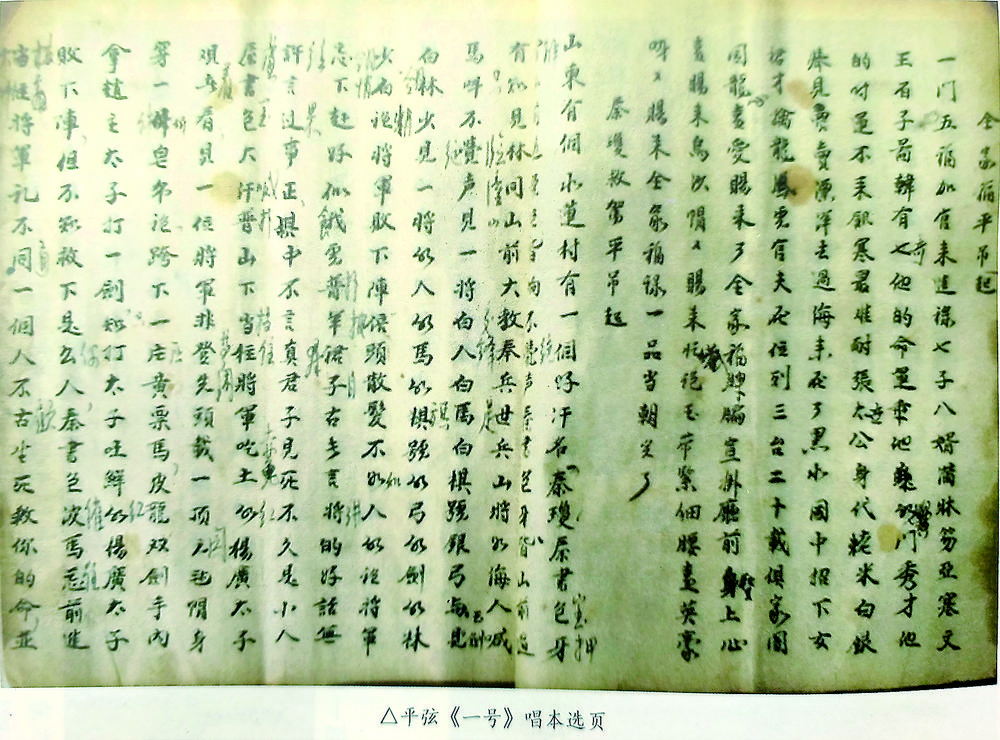

平弦《一号》唱本选页

三弦

渔夫

河州平弦与河州贤孝,是流行了一百多年的民间说唱艺术。作为人们娱乐的一种形式,影响了大众思想生活。随着时代的变迁,科学技术的进步,河州平弦与河州贤孝又作为非物质文化遗产而获得搜集整理。平弦与贤孝属于同一种民间说唱,区别只在于,贤孝调少,唱词通俗,备受大众喜爱;平弦调多,词句优雅,流传范围较狭小。在河州人眼中,视贤孝为“粗布”“粗活”,平弦为“绸缎”“细活”,流行于各自的圈内。如今临夏县土桥镇三六九的集日,仍有一伙老人会合于平弦老艺人李永滋的铺子,弹三弦、拉二胡,唱眉胡、奏平弦。老一辈人追寻的是昔日的记忆,今日的欢快。李永滋就是他们的核心。

李永滋(1933-2010),临夏县北塬侯段家人。他主攻三弦弹奏,兼习平弦演奏。少时喜听弹唱、看演戏。兼习平弦全是受尕爷李荪生影响。他说:阿爷辈兄弟三人,我爷为老大,二爷在兰州,三爷为李荪生。李荪生原在宁夏做裁缝活,后来眼睛麻了。我父亲将他接了回来,在临夏城(今液压件厂靠南一个尕巷道租五六间房)住了下来。他时年30余岁,重操三弦,拜在平弦高手罗良德门下。罗良德人称“通天教主”,三弦、板胡、琵琶、唢呐、琴,样样精通。近代,河州平弦曾流行一时。罗良德于城内开设“河州平弦自乐班茶园”,李荪生就在茶园演奏平弦。上世纪五十年代初,村上搞土地革命,尕爷李荪生被请来演唱。演毕来家时,见他身着麻褐衫,进门把携带的板胡随手搁在板柜上。我取过便拉着玩,尕爷望着我说:“你这个爱拉不?”我说“爱拉。”“那我教你拉东方红,太阳升…”,我拉到半夜就会了。“中国出了个毛泽东”总是拉不上。尕爷说:“二把压者。”我听他的,一摸索就会了。此后,我就学拉眉户了。俗话说得好,“一巧透,百巧通”,一年后,我又开始学秦腔了。再后学的就是平弦。那时候是生产合作社,社里抓得紧,出门要请假。为学平弦,我抽空就往城里跑,有时晚上住在尕爷家。尕爷懂工尺,我学得实落。尕爷逝世后,我就跟耿治天学。耿治天与尕爷李荪生师出同门,都是多面手。时评“耿治天有秀音,李荪生有钢音”。耿治天常与人言:“荪生去了,剁去了我的一肢胳膊。”我学平弦,耿治天很支持,他说:“好好学,你是我的继承人。”耿治天爱喝两盅,我有时灌上半斤酒,给他喝。耿治天说不上工尺,教我时,我根据他弹压的手指开上谱,回家偷闲练几天,再跑去看耿治天弹,不对就改,硬是把《真武成圣》那几个杂调一句一句地学下了。那时弹唱全凭大脑记,不像现在有录音机。平弦我从20余岁开始学,一直到40多岁,先后掌握了《画西厢》《宋江投明》《林冲夜奔》《玩月光》等传统曲目40多个。

行家评李永滋三弦演奏,声音清脆响亮,犹如珍珠落玉盘;子弦的轻揉、长揉、强揉法的运用,把同一曲牌的不同情感表现得惟妙惟肖;扫音和弦和老弦的多次出现,使平弦的独特魅力扣人心扉。

1959年,李永滋参加了“甘肃省第一届群众文艺汇演”,表演了他自创节目《共产党比娘老子亲》,获得优秀奖。此节目他至今记忆犹新,他说:“给你唱唱。”他手指抚弦,优美的弦音伴随着歌声,亲切、和谐。从半暗的小屋飞出,飞向路边、田野。

1985年,临夏州文艺工作者抢救录制了李永滋曲目、曲牌、唱段50多件,其中约20件入选《中国曲艺音乐集成》。同时,他把保存的民国时期平弦《一号》唱本捐献给了文化部门。此唱本存有《莺莺饯行》《五更进兰房》等十六篇清末民国初年的平弦唱词和《醉打蒋忠》的九篇鼓子唱段。据李永滋先生回忆,这样的唱本原有五六本,上世纪五十年代省上来人要去了两本,剩下的后来散佚了。

李永滋年过七十五,衣钵已有传人。儿子李振国、女儿李振莲受其影响学习平弦,也能弹两把。特别令他喜悦的是孙子李朝杰、李朝俊得其真传。李朝杰下弦能弹八成,平弦能弹二三成。李朝俊能弹眉胡。他还收了侯尚达、郝成功、李春文等几个徒弟,平弦后继有人。李永滋老人提出一个问题,平弦、贤孝孰高孰低?试举一例:数年前,他参加了两次民间演唱比赛,本认为技高一筹,在平弦、贤孝比赛中夺冠,结果皆居二三。李永滋老人愤然问一评委,评委对其言:“他弹时掌声多,你弹时掌声少。”李永滋叹言,其和者寡,不与肉食者论。我不懂音乐,是个外行,不宜评说。平弦、贤孝,一雅一俗,各有长短;一胎兄弟,二者合一,雅俗共赏。朱自清先生《论雅俗共赏》书中语,“词变为曲,不是在文人手里变,是在民间变的;曲又变得比词俗,虽然也经过雅化或文人化,可是还雅不到词的地位,它只是‘词馀’。”“不能完全雅化的作品在雅化的传统里不能有地位,至少不能有正经的地位。雅化程度的深浅,决定这种地位的高低或有或没有,一方面也决定‘雅俗共赏’的范围的大小,雅化越深‘共赏’的人越少,越浅也就越多。所谓多少,主要的是俗人,是小市民和受教育的农家子弟。”

- 2025-01-14临夏:北魏名将重臣念贤

- 2025-01-14临夏:砖雕名匠周声普

- 2025-01-14临夏电信智能学生证接入惠达公交

- 2025-01-14临夏州东乡县为七名农民工讨薪近七万元

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号